SOMMAIRE

T R A B E N D O

TRABENDO

OU LE BAZAR DU MULTIPLE

L'exposition trabendo de l'association Astérides présente ses multiples d'artistes et trois structures travaillant dans le domaine de l'édition et du multiple : Lendroit librairie, galerie et café de Rennes, ALaPlage de Toulouse JRP-Edition de Genéve. Astérides définit le multiple comme une "petite oeuvre à tirage limité, numérotée et signée." Le multiple est donc pris ici dans son sens large. Vous y trouverez des dessins, des vidéos, des CD, des autocollants, des jouets, des objets, des habits, des cartes postales, des photos, des impressions numériques, des livres, des revues, des moulages, des figurines, des kits de survie, des guirlandes, des dépliants, des structures décoratives, des sérigraphies, des lithographies, des porte-bouteilles etc. Ici, la définition du multiple est élastique. Les prix vont de six euros pour un livret d'aphorismes de Joachim Moggara à dix mille euros pour un miroir en Plexiglas figurant une téte de mort de John Armleder mesurant un métre vingt sur un métre cinq.

Les quatre structures se départagent l'espace, L'endroit recrée un coin librairie-café à l'entrée. Sur la gauche ALaPlage présente "life takes a cigarette," une installation tragicomique avec vidéo projection et nombre d'autocollants (...)

...à injonctions positives - Fumer fait de vous le centre du monde, Fumer rend heureux, Fumer rend les choses possibles- à emporter gratuitement pour coller sur "fumer tue" des paquets de cigarettes réglementaires. JRP-Edition Just ready to be published présente un accrochage mural, accompagné d'un dispositif de Stéphane Dafflon, des formes autocollantes variées appliquées à même le mur. Astérides présente des coffrets posés au sol sur un plastique blanc. Chacun contient un ou plusieurs multiples d'artistes. Véritables lots d'ensemble, réunis par une résidence ou une exposition commune, distribués en quantités limitées, les coffrets sont semblables à des paquets surprises. Par exemple, l'édition N° 10 tirée à 15 exemplaires numérotés et signés contient une Ïuvre de Gilles Barbier : un correcteur de réalité, une crotte en plastique avec pour étiquette, ces quelques mots : "Vous devriez parvenir à transformer en esprit cette crotte quelconque en un lingot d'or pur, deux lettres de Stéphane Berard : une demande d'acquisition de nationalité gabonaise en vue d'une participation aux jeux olympiques et la réponse de l'instance sollicitée, un grand dessin de Saverio Lucariello et un objet de Noël Ravaud. Avec l'apparition des multiples, les possibilités tant conceptuelles que pratiques de la reproductibilité, s'ouvrent à nous. Vénérer l'Ïuvre d'art unique et originale n'est plus la seule possibilité d'entrer en relation avec le travail des artistes. Le multiple posséde une maniére plus intime de toucher le spectateur qui ne se contente plus de contempler l'oeuvre mais devient acheteur.

La déclinaison de l'Ïuvre provoque-t'elle vraiment une attitude esthétique active ou bien une envie de possession compulsive chez les spectateurs ? Le multiple rapproche-t-il vraiment l'artiste de son public ? Ne les figent-ils pas plutôt dans le rôle traditionnel de producteur et de consommateur ? Je pencherais plutôt pour cette deuxième possibilité. Bien que le titre Trabendo, mot d'origine nord africaine signifiant contrebande, marché illégal rime avec transgression, rien dans cette exposition ne semble y coïncider. La disposition au sol des coffrets d'Astérides, supposée faire référence aux marchés à la sauvette est de suite annihilée par le soin pris à encadrer les cartes postales, les dessins, les lettres et les photographies. Si le choix de présenter des oeuvres d'art multiples reléve d'une prise de position politique ou du moins éthique de la part des artistes et des structures et vise à transgresser autant le système de l'art que l'économie de marché, comme suggére le titre, ce but n'est pas atteint. Trabendo reste une proposition tiède, sans parti pris précis qui oscille entre deux positions, celle de la consommation et de la communication, entre deux notions, celle d'oeuvre d'art et celle de marchandise. Bien que nombre de ces objets font également partie du catalogue buy-self, celui-ci a su créer une forme cohérente, significative de réseau parallèle de diffusion, contrairement à cette exposition autour du multiple. Seul l'intervention d'ALP le collectif semble correspondre à la bannière de Trabendo. Pour eux, en effet "le multiple est un engagement", ils ne vendent rien mais distribuent gratuitement des autocollants qui visent le piratage d'un produit étatisé, le paquet de cigarettes.

Grâce la multiplicité, la gratuité et la fonction immédiate de ses autocollants, ALP est la seule structure à réussir à éviter l'écueil du fétichisme.

FRANCOISE ROD

Trabendo du 25 octobre au 22 novembre 2003, Galerie la Friche Belle de Mai

T R A B E N D O

|

SOMMAIRE

SCULTURE

COMME UN RÊVE BLANC

C'est le titre e l'expositon de Christian Jaccard qui a lieu dans la Chapelle de la Vieille Charité du 18 novembre 2003 au 1er février 2004

L'exposition se concentre sur un ensemble d'objets " supranodal " dont la moitié n'a jamais été exposée. Posés dans un espace, comme on pourrait le penser d'une pièce à vivre, ces objets semblent référencés, identifiables, connotés pour certains et incongrus, hybrides, mystérieux pour d'autres. Le fait qu'ils soient associés dans un même espace donne à penser qu'il y aurait un possible lien entre eux, et que, comme "l'objetchaise", qui, par nature, a une fonction, ainsi que les cadres visibles sur le carton d'invitation, sont des objets identifiables, les autres sans référents probants seraient donc de la même famille ? Appartiendraient-ils à ce même univers du quotidien ? Peut-on y voir en insistant, ici un porte-manteau, là un lampadaire ? Ces objets semblent résister à une quelconque proposition identificatrice, ils sont là, ici et maintenant, sans autre connotation ou convocation du réel. Ils SONT... à la lumière de cette posture radicale, notre perception première de l'objet-chaise et des autres objets référenciables se retourne dans cette réponse solutionnée en une question " cette chaise est-elle une chaise ? pas vraiment, trop inconfortable. Elle se limite au graphisme de l'objet, aux arêtes de ses formes, à sa structure sur laquelle, comme sur tous les autres objets, des noeuds prolifèrent résolument blancs, blanc comme peut l'être l'idée du " neutre " ; neutraliser l'expansion possible, sémantique et analogique des objets. Si la forme des objets interroge le visiteur quand à leur origine il en est de même pour les noeuds. Peau-recouvrement, les noeuds répétés obsessionnellement depuis des années dans la pratique artistique de Jaccard font suite aux noeuds qu'il liait lors de son travail d'imprimeur et dont l'origine est à chercher à l'époque ou il était louveteau et qu'il apprenait le " Manuel du Gabier ". C'est dans ce manuel que sont reproduits les différents noeuds à connaitre et à réaliser, du plus simple au plus compliqué : noeud de chaise (quelle similitude !)... noeud coulant, de cabestant, d'arrêt, noeud plat, de pêcheur,..etc. C'était alors un exploit technique, une appropriation d'un savoir, un passage initiatique pour les jeunes louveteaux qui mesuraient ainsi leur force dans la connaissance du savoir-faire qui les faisaient accéder à une certaine hiérarchie dans le groupe.

...Il y a donc des noeuds! J'ai envie de dire qu'il n'y a que des noeuds, tant l'omniprésence de ce signe est envahissant au sens propre et au figuré. L'âme (l'armature comme la présence) des objets est "supranodalisée" et le noeud ainsi conditionné devient le conditionnement de l'oeuvre. La question " comment c'est fait ? " passe ici avant le " pourquoi c'est fait ". " C'est fait avec plein de noeuds ", " Ah, tous ces noeuds ", " il n'y a que des noeuds ", " il y en a dessus, dessous ", " sont-ils faits avec la même corde ? " , " où ça commence, où ça finit ? " . ... Puis enfin ; ces noeuds, " "qu'est-ce que c'est ? ". Voilà une nouvelle question qui remplace la question de première vue " ces objets, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente ? ". Ces noeuds sont un signalement. Un signalement d'objets possibles et impossibles, vraisemblables et invraisemblables, ainsi qu'un signalement de noeuds. Qu'est-ce qui se noue dans ce signe, se serre, s'occulte, se cache, s'interrompt, se suspend ? Il semble que le temps de l'effectuation de l'oeuvre est jalonné par chaque noeud, chacun devient un indice du temps, d'un moment qui fait peut-être dire à l'artiste " j'y étais, donc je suis "... Jaccard ne dit-il pas, comme à regrets " tout doit disparaitre, c'est indéniable " ? puis (...) " on peut toujours se dire : au moins il y a encore ça. C'est bien parce qu'un reste existe qu'une espérance subsiste. "1 Mais au delà de cette interprétation qui rappelle le désir de l'homme (son esprit) à rester vivant à travers l'immuabilité de l'oeuvre d'art, il semble bien que le noeud se noue de lui-même sur lui-même et que je ne peux le dissocier d'un sens de ce mot : "noeud : point essentiel d'une question, d'une difficulté", et qu'il n'en naîtra pas forcément un dénouement. Ce n'est donc pas le noeud qui fait voir la chaise, les cadres, les volumes hybrides ou incongrus, mais ce sont ces objets qui font voir les noeuds, comme un sujet en soi, ficelé, inextricable, récurrent et quasi permanent dans l'oeuvre de Jaccard. Les noeuds de Jaccard sont des sortes de noeuds gordiens dont la définition est la suivante : " difficulté presque impossible à résoudre ". Gordias était un roi légendaire de Phrygie, fondateur de la ville de Gordion. Le lien qui fixait le joug au timon de son char consacré à Zeus, formait le noeud gordien. Un oracle ayant assuré que l'empire d'Asie appartiendrait à celui qui pourrait le dénouer, Alexandre le Grand le trancha de son épée.

N'ayant pas envie de trancher les noeuds de Jaccard de peur de perdre alors l'empire de son oeuvre en la faisant expirer, je n'ajouterai pas un mot de plus de peur qu'il soit de trop.

Bernard Muntaner

1. In Christain Jaccard, l'événement et sa trace, Gilbert Lascault, p. 165. éditions Adam Biro, 2003.

SCULTURE

|

SOMMAIRE

GROUP -SHOW

TABOO TABOO

Quand on entre par le Vieux Port dans l'espace quasi muséal de la galerie Roger Pailhas on est saisi par la vaste perspective d'une image en noir et blanc de notre télésociété. Les flux d'images d'artistes différents et mélangés offrent une vision téléscopique de notre univers hollywoodien, journalistique et inactuel. Les utopies et les rêves s'y chevauchent du milieu du XXème siècle à notre époque, l'aube d'un siècle dont on a pas de peine à présupposer qu'il sera de même partagé entre le retour stéréotypé du même et les débordements hallucinatoires et hallucinants d'une descendance initiée à franchir toutes les barrières.

L'exposition est une proposition commune d'Arnaud Maguet et Olivier Millagou. Entretien.Arnaud Maguet : "A l'origine c'est un film que j'aime beaucoup "Taboo", le dernier film que Murnau ait réalisé, le dernier film muet d'Hollywood, qui se passe à Tahiti, et donc c'est une vision de l'exotisme, construite en deux parties, une claire et heureuse, l'autre obscure." C'est cette opposition qu'ils ont retenu, la première partie de la galerie a donc des murs blancs, dans la deuxième ils sont peints en noir. Mais ils ont su éviter une frontière nette, sans doute par trop didactique, en affirmant la porosité des deux espaces ainsi délimités par des renvois et des chevauchements d'oeuvres et la juxtaposition de couleurs et de noir et blanc, le noir et le blanc se mixant eux-mêmes.

On se souvient de leur première collaboration à Art dealers 2001 et du bar hawaien qu'ils avaient monté avec, de la fumée, de la lave... déjà le thème de l'exotisme. Ensuite ils ont créé un label, produit des disques et ont ainsi l'habitude de se partager les tâches suivant les compétences de chacun. A l'entrée de la partie blanche on retrouve avec plaisir Denis Raymond, un vétéran marseillais d'une quarantaine d'années (mais les autres sont nettement plus jeunes) et ses portraits d'acteurs de cinéma ou de séries télévisuelles, dont les codes très actuels ont autant de rapport au "grand cinéma" qu'aux plus mauvaises séries télé car cet adepte de la culture underground peint ce qu'il voit à la télé, un petit écran qu'il a réduit aux dimensions du cinéma et de ses avatars, de ses avaries ou de ses avanies..

Lionel Scoccimaro, sculpteur, montre ici des photos, "un travail sur la représentation du côté putassier de l'image, comment attirer, comment on rejoue les codes de la pub et les codes visuels du commerce, comment les remettre dans la représentation artistique et dans sa pratique de la sculpture". C'est trés coloré et poliment érotique. On se croirait immergé dans le monde policé de Lui ou de Play Boy mais la tonalité des couleurs comme le choix des poses et des pseudo-fétiches introduisent une subversion absente de ces plats journaux ; Le support principal de Gauthier Tassard est la vidéo, le son. Son travail est lié à l'exotisme par le choix de son thème favori, le kebab, métaphore des flux migratoires, véhicule de toute une culture nomade. Ici il présente une série de vidéos à partir du livre d'un père missionnaire "21 ans chez les papous".

Adrien Pécheur présente des dessins, émanations d'une architecture improbable qui rejoue les utopies architecturales des années 60 sur un mode contemporain où la technique est un peu laissée de côté pour le plus grand bénéfice de la poésie et de la fantaisie. Petra Mrzyk et J-F Moriceau font du dessin leur seule pratique, sur mur, sur vidéo ou sur des petits formats A3, A4. Toujours du papier, des photocopies qu'ils projettent au mur, (qui se déclinent en animation : noir et blanc ou blanc sur noir).

Martin Eder offre une réflexion sur une violence qui n'est pas forcément palpable, à travers des images, des aquarelles, des peintures assez poétiques qui jouent sur la dichotomie entre le fond peuplé de choses très violentes et les aquarelles académiques et réalistes. Virginie Barré part d'un dessin aux traits fins puis son travail se développe dans l'espace sous forme d'installations qui mettent en jeu des scénographies cinématographiques. "Dans une exposition à la Villa Arson elle reprenait le thème du film de Stanley Kubrik "Shining" et elle se situe toujours dans des rapports avec le cinéma par ses scénographies et ses dessins". Bjarne Melgaard, un artiste norvégien qui travaille à Berlin dans un umwelt apparemment très noir immergé dans le hard rock, la musique gothique, le sadomasochisme présente des dessins surchargés comme des transparences de Picabia et une vidéo où une forêt inquiétante pourrait être le sanctuaire de cérémonies cruelles.

Arnaud Maguet, de la zone blanche, projette 80 diapos plutot glamour, sur une paroi noire de la zone noire. Pour ce faire il a percé un trou dans la cloison qui sépare les 2 aspects du monde comme une excavation taillée à la masse dans une ruine ou dans un squat. Ce chevauchement des mondes souligne leur porosité tandis que des ondes de chaleur produites par un chauffage électrique invisible côté clair donnent aux images la vapeur du rêve. Il présente également quelques uns des disques qu'il a produit, aux titres suggestifs ("La méchante dose", "Scientists"), certains avec son comparse Millagou, sous son label "Les disques de rotin réunis".

Au fond de la zone obscure les paysages illusionistes d'Olivier Millagou en punaises de non-récupération illuminent d'une lueur d'espoir. Les ruissellements de lumière qui animent la structure induiront-ils suffisamment de désir pour renouveler ces tabous qui préservent le meilleur des mondes en fermant la porte aux forces démoniaques ? Ou ceux-ci sont-ils définitivement figés dans les petits matins d'une époque orgueilleuse qui n'a trouvé que le désenchantement du rêveil ? Cette brillance et cette lumière inonderaient-elles notre morosité latente ? En tout cas comme devait le penser Louis XIV mieux vaut resplendir. Mais ces tabous qui préservaient de l'obscur, éliminés par la rationalité galopante et naviguante, resurgiraient-ils dans une époque fortement tentée par l'exploration de l'obscur et qui se croit à l'abri de l'obscurantisme ?

Jean François Meyer

Galerie Pailhas 20 quai Rive Neuve 1er.

jusqu'au 20 janvier 2004

GROUP -SHOW

|

SOMMAIRE

AMUSEMENT

GUILLAUME PINARD

Au FRAC, le syndrome du trapèze...

De l'installation à la désinstallation, Guillaume Pinard trans/forme l'espace d'exposition du Frac de Marseille. Le visiteur est convié à faire l'expérience d'un parcours, conçu comme un labyrinthe. Le syndrome du trapèze est une mise à l'épreuve, " une crampe dorsale née d'une attention obligée " selon l'artiste. Il va sans dire, le dispositif interpelle le spectateur à plusieurs niveaux. L'art n'est pas innocent. L'artiste a généreusement investi ce lieu d'art de différents passages de la vision historique de la peinture, de la sculpture et de l'installation.

A la source du travail de Guillaume Pinard, il y a le dessin et au centre de ses récits con-con, petit être générique/dégénérique, à la taille enfantine qui vit dans la violence et la cruauté d'environnements hostiles. Juste à l'entrée du parcours, deux petits trous au mur nous font face et donnent sur l'infrastructure de la première salle. L'artiste semble préfigurer l'allusion symbolique au tableau de Bruegel, la parabole des aveugles : si un aveugle conduit un autre aveugle, tous deux tomberont dans un fossé. Ici l'hypothèse de la chute est posée et celle d'une intime solitude plus forte que la cécité, l'impossibilité de la mort.

On pénètre dans la première pièce, tout est bien rangé et rien n'est laissé au hasard. On aperçoit un matelas sur lequel repose un ensemble de briques, une table avec un petit contenant d'eau et sur l'un des murs, une série de formes qui font penser à des vètements d'enfants de tailles différentes : une cagoule, une moufle, un pyjama et un pantalon. Tout prés de la porte un tableau numérique représente con-con dans une scène fantasmatique. Les qualités de matières mises en scène sont en rapport avec le sens des objets et l'image numérique incorpore la menace présente.

L'artiste revendique un mode narratif dissident, sa pratique installative est composée d'anachronisme et de phénomènes à observer dans le déploiement de ce que Warburg nomme, une iconologie des intervalles. Il s'agit aussi de lire entre les césures qui réunissent les objets d'un espace à l'autre. Leur signification n'est pas évidente. Guillaume Pinard accouple des objets qui présument une transformation. Il fait se rencontrer ce qui ne va pas ensemble, comme un motif d'hybridation qui joue sur le temps et référe à l'histoire de l'art. Il y a des présupposés qui laissent perplexe dans les accouplements du dur et du mou. Les objets hétéroclites, brosse de métal avec cheveux, oreiller attaché à un tronc d'arbre avec une grosse corde, mot descendant d'un support, sont semblable à des restes étranges d'activités humaines que l'on retrouve tout au long du parcours. Ces assemblages font penser à l'imaginaire des collages de Magritte, à un jeu d'ubiquité sur le sens d'être ici et ailleurs.

On ne perd jamais de vue l'échelle de l'enfant, la salle suivante ressemble à un décor. Il s'agit d'une exposition d'images numériques de petits formats, présentées comme des tableaux d'histoire. Les images sont simples, mais le contenu fait un effet choc. Une action a lieu en vertu d'une rencontre qui la plupart du temps tourne au cauchemar. Le petit personnage baigne toujours dans un liquide, une ambivalence qui nourrit et qui répand son flux, qui signe son arrêt de mort. L'artiste use avec virtuosité des angoisses du moi, avec l'ironie et la finesse nécessaire qui contrecarre la techno-culte des héros, et manipule la violence véhiculée dans les clips et jeux vidéos.

Toutefois on ne saurait nier la responsabilité éthique de l'art, son rôle social, et ses rapports à l'agir. Dire ce que fait la chose, serait-il produire du faire ? Con-con chosifie le concept révolutionnaire de la culture de l'image avec ses absurdités, ses trous et ses manques. D'une certaine façon, il dénonce la difficulté de voir sa propre violence et ce qui est collé sur nos yeux.

Tantôt ce sont les voltiges d'un trou noir qui semblent percer un monde surréaliste, l'espace parallèle du spectacle de la peinture qui fait sens. Le dispositif comprends trois éléments, le trapèze suspendu, un immense cercle noir au sol et un sceau. La composition est mise en place dans une pièce trés étroite et l'effet saisissant donne froid dans le dos. Guillaume Pinard questionne les passages de la peinture rétinienne à l'objet de réflexion. Ce propos est renchéri avec le thème de l'aveuglement. Dans l'un de ses films, présenté dans la salle de projection, Con-Con perd ses yeux et entre dans une vision hypnotique du monde. Les films sont construits comme des tableaux, les éléments sont épurés et les scènes réduites à l'essentiel, à des actions découpées de façon trés précises. Les yeux quittent le petit personnage pendant son sommeil et partent à la dérive.

Le film suivant est porteur de révélation sur l'évolution de la pensée, de ses rapports au sacré et à notre civilisation qui refuse l'idée de la mort en transposant cette pulsion par une exacerbation du sexe et du culte de la jeunesse éternelle.

Con-con se déplace dans un champ coloré bleu, il croise une limace, son sexe s'allonge et aspire la forme qui se colle sur son dos. Il poursuit son trajet, se déplace horizontalement et répète ce geste érectile à chaque chose qu'il rencontre jusqu'à ce qu'il soit face à un cerveau qui finit par l'absorber totalement et le faire exploser. Dans un exposé sur la voracité Didi-Huberman parle d'un impératif imaginaire qui " contraindrait l'homme à manger ce à quoi il veut ressembler, bref à manger ce qu'il veut être. " En ce sens, la procédure symbolique et l'opération du tenant lieu se réalisent ici dans un acte d'absorption, une intimité bouleversante. "

Manger deviendrait alors l'exercice par excellence d'un rite de passage, ce serait une initiation au pouvoir. " L'idée d'installation et de désinstallation, marque un autre passage, dans la dernière pièce démolie. On suppose une allusion à la performance de Smithson, sa mise en scène du socle qui s'effondre devant le public. Sauf que ici, tout a eu lieu, nous sommes face à un état de fait; une désinstallation qui montre les vestiges d'une vision qui vole en éclats.

Le dernier espace que l'on pourrait appeler l'atelier nous pose une autre énigme sur le tout et les parties où repose l'élégie du voir comme processus en action. L'atelier se présente comme un réservoir de potentialité et d'énergie latente. Le son rythmé d'un réveil simule un décompte qui nous fait rester aux aguets, avec une réserve d'espoir en incubation, donnée par la projection du prochain con-con foetus. Les archives identifient les oeuvres de l'exposition, la poubelle contient les dessins de ce qui a été réalisé, le déjà vu. Finalement l'exposition est dépassée par son actualisation.

Madeleine Doré

Le syndrome du TrapèzeDu 27 octobre au 3 janvier 2004

Frac Provence-Alpes-C™te d'Azur

1, place Francis Chirat 13002 Marseille

AMUSEMENT

|

SOMMAIRE

MARSEILLE

LE ROI DU CACA

Toujours Guillaume Pinard, cette fois aux rands Bains douches de la Plaine

" Jadis vouée aux ablutions, la galerie des grands bains douches de la Plaine se voit, à chaque période de fortes précipitations ironiquement souillée par une eau boueuse qui semble rappeler le lieu de son passé hygiénique. "

Con-con est encore celui qui trône, avec ses fourberies, ses espiègleries et sa capacité de changer le contexte. L'installation est fort simple, si minimale soit-elle, son efficacité opére. Des taches de brou de noix sont réparties au sol. Depuis l'entrée, les teintes de brun se prononcent en crescendo jusque dans la deuxième partie de la salle où les taches s'intensifient se mélangent avec un peu d'eau. On aperçoit ensuite des coulisses aux ouvertures sur les murs et l'on entend trés fort le va et vient bourdonnant d'une mouche. L'énigme est résolue lorsque l'on entre dans la pièce où il y a une projection grand écran du petit con-con. Il a la pose du penseur déculotté, en train de faire caca et l'on comprend que le son provient de la mouche qui part et revient se poser sur sa fesse.

Sur le mur de la seconde partie de la galerie, un dessin de serpillière est encadré, comme un suaire précieux. Le bain de vapeur fait partie des techniques élémentaires visant à augmenter la chaleur mystique. Qui plus est, le tissu symbolique fait sens dans nombre de traditions mythologiques, l'homme primordial a été créé par dieu à la suite d'une forte sudation.

L'artiste crée une oeuvre fort pertinente en rapport avec la mémoire du lieu, à contrario il fait surgir l'envers du décor, les interstices qui dérangent, la souillure et la métaphore de l'acte créateur. L'artiste n'utilise pas de la véritable merde. Con-con semble porteur de la période la plus enfouie du développement humain, mais c'est à s'y méprendre, car il s'agit plutôt du stade anal-logique, c'est seulement le titre de l'exposition qui renvoie au caca.

Retournons à la mémoire des grands bains douches, le lieu est un espace public ayant une fonction hygiénique. Réactivé comme un corps social, l'on retrouve les résidus subtils du refoulé, figuré par les taches, les coulisses et la saleté. Comme la souillure tient lieu de danger ou de mal pour la société, elle est " borderline ", elle marque la frontière entre soi et les autres. Ici, le lieu revit sa nature première. En effet le spectateur déambule dans l'installation, laisse des traces et répand la couleur au sol. C'est lui qui a le pouvoir de transformer le contexte.

De nombreux artistes ont produit des oeuvres à caractère scatologiques, pensons à Manzoni et aux performeurs, Paul McCarthy ou Gilbert et Georges qui ont utilisé de la merde pour pointer les blessures symboliques, parler d'autodérision et dire que l'art était mort. Ces contextes plutôt glauques reflétaient la conscience du malaise de l'art. Ces artistes font partie des avant-gardes historiques qui voulaient la fusion de l'art et de la vie.

C'est bien la régression symbolique de con-con qui fait de lui l'humble rédempteur de l'art de Guillaume Pinard.

Madeleine Doré

Le roi du Caca - Du 18 octobre au 17 novembre 2003-11-03 Grands Bains Douches de la Plaine

35 rue de la Bibliothèque 13001 Marseille

MARSEILLE

|

SOMMAIRE

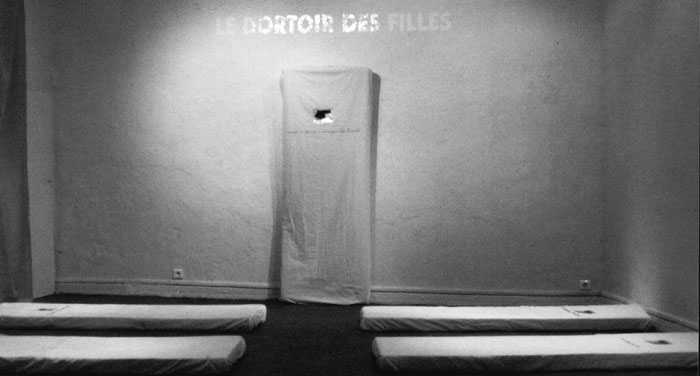

DORTOIR

LE DORTOIR DES FILLES

Dans le dortoir celle qui "dort debout" c'est :

"quelqu'un (qui) doit voir ce qui se passe dans le noir".

Elle est là, couchée, verticale. Et cela me met dans un état hypnotique, de

fascination et d'interrogation magique :

Pourquoi ces jeunes femmes, artistes et poètes incroyables, invues mais

superbement visibles et inavouables, navigant dans l'espace en chair et en

os, en chair meurtrie et en os fragiles désirent-elles, absolues et vraies,

dormir debout à basse altitude, soudée à la terre comme Frédérique

Guétat-Liviani à la galerie Jean-François Meyer ou accrochée à un mat de

cirque comme Adina Bar-on, jeune artiste israélienne rencontrée à

Nove-Zamky.

Cette verticalité obéit-elle à d'autres desseins-besoins de type

SiRiTu/elles ainsi qu'il avait été écrit ?

Une grande différence :

un souci de spectacle chez Adina,

une anxiété vitale chez Frédérique.

Alors la verticalité ayant été énoncée, prouvée, mise en relief :

le lit debout est sur le mur d'en face dans le prolongement de la porte

d'entrée, en évidence, c'est lui le premier qui cueille le regard du

visiteur et qui va capter longtemps sa vision, sa réflexion (une réflexion à

tous les sens du terme physique et intellectuel)

Maintenant Frédérique Guétat-Liviani va pouvoir jouer avec nos sens, avec

les sens, avec le sens.

Dès le titre de l'exposition:

Le dortoir des filles,

tout visiteur ou visiteuse intéressée par les filles va se trouver

immédiatement dans la confidence, dans leurs confidences, moi qui les aime

par dessus tout, je les respire, je les sens, ce qui m'importe plus que de

les toucher ou de les écouter mais je les entend et je les lis.

Je lis leur broderie, leur signature, leur secret, leur désir, leur

clandestinité.

J'écoute leur(s) question(s) et j'essaie d'y répondre...

3 lits à gauche

3 lits à droite

le premier à gauche en entrant : "A quoi servent les ouvrages"

lisez les sens, l'ambiguité du mot "ouvrage" et du verbe servir :

toujours la langue sert, toujours la langue serre, toujours la langue-cerf,

&c.

le premier à droite : "oui je parlais d'une parenthèse de lumière"

le langage des prophètes. Qui parle Ezéchiel ? Daniel ? La fille du premier

lit à droite en entrant ? l'auteure ?

Une autre rangée de lit succéde à cette première rangée :

"elle se tenait fin prète"

Ces deux filles se parlent-elles, brodent-elles ou est-ce un dialogue de

sourd ?

Qui est nue et qui est affamée ?

et qui est celle "elle" toute disposée

et disposée à quoi ? pour qui ?

Vous comprendrez que "je" visiteur est confronté à quelque chose de plus

complexe qu'une Oeuvre d'art.`

Cela se nomme poëme

Et le lit debout, mis à part, nous entrons dans une sextine géante

grande comme un "dortoir" !

Et plus nous nous éloignons de l'entrée, plus nous entrons dans les

confidences et les phrases du quotidien, des mots simples pour de petites

filles voisines, proches en tout cas : elles vivent dans des "maisons de

poupée" et portent des "petites sandales blanches".

Pour comprendre tout à fait il faudra quitter l'exposition (le dortoir où

l'on veille) et se reporter au livre, comme chacun -nous par exemple- sait

du verbe savoir et pas du verbe être (c'est).

Marina Mars & Frédérique Guétat-Liviani

"Le dortoir des filles"

Fidel Anthelme X

"La collection de Madame Fredi"

toujours fidèle à Monsieur Cholet imprimeur ˆ Marseille;

"loin de chez eux les déplacés"

"entre le 7 et le 17" : il y a 1 : un avec minuscule ou majuscule Un : Lui :

Il : El : Elle : Elles et tout recommence : ...

"quinze fillettes ont péri dans l'incendie de leur école" ; mais là elles ne

sont que 7 (6 + 1 : 6 couchées + 1 couchée-debout)

7 et bien vives, je crois.

Mais quelle mémoire elles ont :

"lors de l'inauguration de l'exposition

un artiste avait jeté un drap sur le cadavre d'une femme"

moi aussi je me souviens... (si on arrête l'histoire là)

pour les indécis et les curieux, il faudra se reporter au livre.

& tout s'avoir :

S apostrophe.

Mais est-ce une apostrophe.

La seule invention moderne reste là, et une fois encore est prouvée.

Frédérique, une fois encore le démontre :

C'est réinventer un rituel, son propre rituel admissible et compréhensible

aux autres.

Va visiteur, va réveiller les filles qui ne dorment pas.

julien Blaine

nov 2003

Exposition jusqu'au 29 novembre. Galerie Meyer 43 rue Fort Ne Dame 1er

DORTOIR

|

SOMMAIRE

MARSEILLE

BISON CARAVAN

A la friche de la Belle de Mai, Bison Caravan fait étape. C'est ainsi que la presse régionale va présenter le volet d'une exposition itinérante, d'un projet européen né au départ d'échanges intensifs entre des imaginaires danois, hollandais et allemends. Le thème récurrent du bison a été lancé comme une chaine d'or et le système a proliféré auprès d'une cinquantaine d'artistes marseillais et d'une flopée de graphistes venus d'horizons et de contrées pas tous aussi lointains : Arizona, Lituanie ...

Plongé dans le noir d'une grande salle peinte en noir et muni d'une mini-lampe de spéléo ou de mineur, l'entrant peut quérir sur les parois l'icône souvent de format imposant qui martèle la disparition voire l'éradication de cet animal totémique dans les grandes plaines de l'ouest américain ; Le chant d'amour dédié à cette bête puissante à multifonctions et uages célébre un autre monde de la peur, de l'effroi et du respect. En effet, il convient de rappeler que tel le renne, le bison faisait vivre des communautés entières : toison, entrailles, viandes, os, tout de lui était utilisé pour se vétir, faire les tentes, se nourrir en frais et constituer des réserves de viande boucanée pour les temps de blizzard. L'adage cruel : "Un bon indien est un indien mort" est repris : " Un bon bison est un bison mort."

L'étape ici conçue sous la houlette d'Alfons Alt de l'exposition à Marseille, riche de cette prolifération, envoûte dans cette cathédrale de béton de la Seita, les ex-votos fonctionnent, chacun est renvoyé à l'allience fondamentale entre un animal farouche, divinisé et fétichisé et le silence juste avant le déferlement de centaines de sabots, le vrombissement de la terre tremblant sous la charge, les nuages de poussière et l'annonce de la bombance : abattage, découpage et équarissage sur le lieu même de la chute du bestiau percé de flèches et de lances puis plus tard fauché par des rifles et des mitrailleuses lourdes.

Sur les murs traités en hauteur, il n'y a pas de catégories de valeur, de cheminements, l'approche cavernicole est soutenue, chaque oeuvre est vue dans son unité dans un halo de lumière qui singularise chacune d'elle et ne contamine pas la voisine. La scénographie conçue par Henri Rivière est particulièrement opérationnelle, la richesse des témoignages, la prolixité des interventions témoignent de l'engagement de chaque artiste vis-à-vis de cette cause perdue qui symbolisait et symbolise l'écrasement de peuples nomades par des nuées de pionniers et son avant-garde militarisée : la cavalerie américaine. La confiscation de l'espace afin d'imposer l'élevage sédentaire, la délimitation du territoire pour faire des petits propriétaires : enclos, jardins, spéculations foncières attributions de parcelles, etc.

Emmanuel Loi

MARSEILLE

|

SOMMAIRE

MARSEILLE

PARCOURS CHOISI

Malgrè l'intitulé de l'exposition, et la trompeuse transparence du projet, ceci n'est pas une exposition bilan. Plutôt un coup de coeur en forme de clin d'oeil malicieux du galeriste pour ses collections ou amours passées et présentes pour de belles oeuvres sereines et calmes et des artistes qu'il aime, tout simplement. De ce group-show donc sans véritable fil d'ariane si ce ne sont les inclinations du galeriste, il faudra d'abord remarquer la trés grande diversité des oeuvres proposées, ce qui reflète d'ailleurs plutôt bien l'éclectisme de la galerie durant ces trente ans de travail. Toutefois, on connait l'attachement de Jean-Pierre Alis pour une certaine peinture, et ses fidélités vers des artistes avec lesquels il oeuvre depuis le tout début de la galerie Athanor. On ne s'étonnera donc pas de rencontrer un beau Viallat dans la seconde salle, inhabituellement sobre dans ses gammes de gris, et surtout exécuté sur une matière un peu précieuse, des satins brillants aux couleurs métalliques, que l'artiste a peu coûtume d'exploiter, même si sa boulimie notoire de matières nouvelles à explorer pour supporter sa petite forme-signature si reconnaissable ne s'est jamais démentie depuis les premières rigueurs de Support-Surface jusqu'aux libertés colorées de ses dernières oeuvres.

Dans la première salle, une espèce d'autel télescope curieusement un bel objet secret de Louis Pons autour duquel gravitent les ailes aériennes des oiseaux de Capdeville, croquis très spontanés et vivants de ces volatiles qui font comme une couronne au rétable ponsien. En vis à vis, quasiment, un trés beau dyptique de Jean-Luc Uro, autre fidélité de Jean-Pierre Alis, une pièce de 1997 superbe dans son dépouillement, émouvante dans la simplicité évidente de son dessin torsadé d'un épais trait bleu qui fait littéralement danser la surface blanche du tableau et ouvre tous les imaginaires par la puissance de son abstraction. Juste à côté, Frédéric Clavère a laissé son ima-gination sadienne divaguer et nous offre une rouge peinture à la scie contondante et décapitante, une manière de corps à corps peut-être un peu esthétisant, mais efficace. Au sol se pâment des sculptures, objets hybrides et vaguement pop recouverts d'un crépi povera et coloré, aux formes incertaines, qui intriguent plus qu'elles ne dérangent vraiment, mais allez savoir quel peut être leur pouvoir de pénétration après plusieurs jours de fréquentation. En tout cas assez perturbantes pour que l'on s'en inquiète, ce qui en soi constitue déjà une réussite.

Un pièce surprenante d'Arditi accroche immédiatement l'oeil dans la seconde salle. Exécutée sur une planche géante de linoléum, creusé à la gouge et vi-siblement déjà estampé, ce dessin / peinture noir et brun évoque certaines des premières pièces de J.C. Blais, le dessin est sûr et puissant, et l'oeuvre incontestablement existe. A ses côtés, un quasi-tondo ovoide et noir de Jean-Louis Vila sur papier japon affirme sa discrète mais superbe présence par le mystère serein qu'il dégage.

Voilà donc une exposition réussie, classique dans son accrochage, mais affirmée dans certains de ses choix, où des oeuvres fortes coexistent avec des pièces un peu moins présentes mais dont on retient de toutes façons l'évidente qualité. Une belle manière de juger de toute la pertinence du travail de la galerie et de son passionné animateur, dont l'enthousiasme visiblement ne faiblit pas, et qui a su garder la liberté et la foi nécessaire à ses découvertes et à ses engagements.

E.Z.

1973-2003 - jusqu'au 29 novembre. Galerie Athanor 84-86 rue Grignan Marseille 1er

MARSEILLE

|

SOMMAIRE

EROTIQUE

MAREE HUMIDE

Is Damour présente ses papiers, carnets, croquis et frises à la galerie du Tableau. Directement issu du Japon où l'artiste a séjourné, un combat rageur des noirs te de la lumière sur fond de coït ininterrompu...

S'il y a un mystère en peinture, alors Is Damour l'a serré dans ses mailles, l'a croché dans ses rets, tout ce mystère noir et sombre comme une marée à pleine lune, gorgée de la pulsation sourde des flux et reflux, tout ce mystère donc se confit s'abandonne sur la peau aveuglante des papiers triturés gribouillés -peints quoi- mais de rage de fureur de violence noire comme les jus d'encre qu'elle répand sur la fibre sensible des papiers, rouleaux frises et carnets ici exposés.

Jamais d'ailleurs le terme d'exposition ne revêt ailleurs qu'ici son plus juste sens, le plein rendement de ce qu'il désigne : l'exposition est en même temps que la lente déflagration de l'explosion le pur désir de l'exhibition. Les corps, les plaisirs, les multitudes ordonnées de l'appareil fantasmatique sont l'évidence de la figuration : saynettes érotico-hygiénistes, délires onanistes, corps d'hommes toujours qui s'accouplent s'enculent se branlent sous la douche ou au bain, comme autant de fragments possédés d'une autobiographie fantasmée de l'artiste au pays du soleil levant.

Car tout ceci provient et procéde d'une même obsessionnelle rencontre d'avec une culture qui dieu sait nous a tous fait mouiller et depuis fort longtemps, depuis que ce Japon si lunaire et noir comme une lune montante justement a su éveiller ou réveiller (allez savoir) en nous la cohorte délicieuse de nos si émouvantes pulsions, de nos désirs les plus humides. De son séjour en ce revers du monde, en cet ailleurs extraordinairement autre, Is Damour a puisé l'essentiel de ce qui constitue désormais son travail, dans son objet comme dans sa manière : papier d'abord et toujours, en rouleau surdimentionné comme dans cette frise de dix mêtres qu'elle montre ici partiellement cachée, et délicieusement intitulée Bains, dans ses carnets de croquis japonais, déployés comme des éventails sur lesquels petites scènes et fragments du séjour sensible de l'artiste se racontent en de multiples télescopages d'encre noire, ou encore dans ces sobres croquis sur papier carotte ramenés eux aussi du voyage et qui sont autant de piéges noirs du quotidien, petits vertiges saisis dans le temps immédiat et speed de la captation ; jus, éclaboussures éjaculations d'encres enfin, frottis et ratures de l'outil jusqu'au déchirement, recouvrements superpositions masquages et collages encore, tout un vocabulaire, un appareillage technique ty-piquement issu de la grande manière nipponne, que l'artiste se plait à explorer avec une obsessionnelle constance. Et une rage tout aussi compulsive.

Un peu comme si le monde tout autour n'avait finalement que peu d'importance, et que seules comptaient donc pour l'artiste ses intromissions vertigineuses dans la matière noire et le fracas aveuglant du désir, un désir fait d'ombres et d'éclaboussures sur la peau frémissante et blanche du papier. Un monde de peinture, de fureur et de mystère, jusqu'à l'épuisement, jusqu'au trou vertigineux du plaisir.

Eléonor Zastavia

Exposition du 17 au 23 novembre. Vernissage lundi 17 nov. à 18.30 h. galerie du Tableau 37 rue Sylvabelle 6e

EROTIQUE

|

SOMMAIRE

TOULON

COURANT DANS L´E.S.P.A.C.E.

l´E.S.P.A.C.E. Peiresc, à Toulon, est une structureunique en France, puisqu´il s´agit d´un lieu d´exposition ouvert gratuitement au public sous le label Education Nationale.

Créé en 1987 par la volonté de l'Inspection Académique, avec le soutien du Conseil Général et l'énergie de René Carmagnole qui le dirige depuis lors avec pertinence, le lieu s'est vu octroyer pour but d'opérer la jonction Arts-Sciences. L'exposition actuelle est emblématique de ce parti pris, qui met en vis-à-vis une exposition/expérimentation sur l'électricité dirigée vers les plus jeunes, venue directement de la Cité des Sciences et de l'Industrie de La Villette (" Qu'y a-t-il derrière la prise ?"), et des plasticiens de renom tels que Beuys ou Morellet.

Axée sur le moteur (oui), la pile et l'ampoule, l'exposition présente des oeuvres dans lesquelles ces éléments se retrouvent. Sans prétendre à l'exhaustivité, les réalisations proposées ouvrent au contraire des champs (je me garderai d'employer des termes tels que " paradigme " ou " métonymie ", usés d'avoir trop servi de manière compulsive et souvent hasardeuse).

Le travail de Pedro Cabrita Reis (Una casa in il muro - 1999), s'inscrit dans la lignée des maisons, plus ou moins symbolisées, de Mario Merz à Thomas Hirschhorn, en passant par Etienne Martin, Buren ou Absalon. Sa spécificité tient à l'évocation de l'humain par son absence même, à travers son habitât possible, et la lumière comme " vestige d'une présence humaine ".

Jean Dupuy (L'invisible - 1978) tente de montrer l'invisible passage du courant dans les fils conducteurs. Son dispositif ludique et complexe ne manque pas d'humour.

Le double rouleau de laiton sur carton de Denis Castellas (Sans titre - 1986) évoque des piles électriques ou des résistances, et renvoie à la mentalité enfantine ou magique qui croit pouvoir produire les mêmes effets avec un leurre qu'avec l'original (l'exemple donné dans Le matin des magiciens - 1961, Pauwels et Bergier, d'une tribu africaine ayant bâti la réplique en bois d'un avion cargo, devenue le dieu Cargo duquel on espérait des vivres " tombés du ciel ").

Joseph Beuys, toujours à pas feutrés, ne manque pas d'opérer la jonction du matériau pauvre au symbole, qu'il lui octroie, de conducteur d'énergie, jusqu'à l'aboutissement à la pleine lumière de sa philosophie, la chaleur, la chaleur humaine, l 'amour. Les deux bidons en plastique de Bill Culbert (White Shadow - 2001), séparés par un néon longitudinal, outre qu'ils associent des éléments aussi disparates qu'une machine à coudre et un parapluie sur une table de dissection, forment une croix, et c'est l'horizontalité qui diffuse la lumière, tandis que la verticale est composée de matériaux vulgaires.

Gregorio Vardanega c'est la Boîte lumière - 1967/68, un espace chromatique circulaire, Art optique et Art cinétique, dont la magie perdure grâce à la fée électricité, comme François Morellet qui poursuit son jeu de mots sur l'arc électrique (Travaux en courbes - 2000), avec ses deux arcs de cercle de néon à angle changeant.

Mais nous voici aborder la partie qui m'a semblé la plus intéressante de l'exposition, la pièce du fond qui présente trois oeuvres : celle de Roger Vilder, contre le mur, un carré en bois de 50x50 (Contraction - 1969), sur les diagonales duquel tournent quatre chaînes autour de poulies, et quatre ressorts blancs reliés à ces chaînes et formant un quadrilatère en mouvement constant, aléatoire, ne produisant jamais deux fois la même figure. Une tentative, comme tout son travail, et comme tout instrument et machine, selon l'artiste lui-même, de saisir les secrets de la vie.

Enfin deux installations, celle de Pierre-Gilles Chaussonnet (Machine qui respire - 1994), et celle de Laurent Terras (Entropie, terraformage, usine à air - 2000), qui s'affrontent, se font écho, se complètent et nous bousculent par leur dissemblance : autant celle de Chaussonnet est massive, lourde, julesvernesque, batyscaphique, autant celle de Terras est légère, arachnéenne, insectoïde. Au premier regard sur les deux machines et leur occupation de l'espace m'est venu à l'esprit le vers de Baudelaire (encore) : Beauté forte à genoux devant la beauté frèle (Femmes damnées - Delphine et Hippolyte), mais inversées, les deux beautés.

Deux oeuvres qui ne sont pas d'un abord évident mais qui doivent s'apprivoiser, la première parce qu'elle nécessite une manipulation et un effort (se baisser pour regarder à l'intérieur), pour se rendre compte de la disproportion humoristique qui existe entre la machinerie mise en oeuvre et l'effet produit (insuffler plus ou moins d'air dans des bouillottes de caoutchouc). Le côté ludique et dérisoire évoque immédiatement la machine à lancer les ballons de Tinguely. La seconde par son fouillis, la disparité de ses éléments qui semblent vouloir appréhender notre monde technologique dans sa diversité, peut-être aussi dans les encombrements de fils et de boutons qui nous compliquent le quotidien quand leur rôle est censé être de nous le simplifier. On pense aux superstructures infimes de Sarah Szee, aux arborescences de Pierre Tilman (sans les mots).

De tout ceci il ressort que l'utilisation de la technique par les artistes semble s'orienter vers un nouvel humanisme. Une idée que je laisse à de plus compétents le soin de développer.

Antoine Simon

E.S.P.A.C.E. Peiresc , rue Corneille 83000 TOULON Tél. 04 94 91 67 11 - 1er octobre - 10 décembre

TOULON

|

SOMMAIRE

REGION

CA RAMONE

A propos de Sarah Moon, l'à peu prés est très approximatif. Sans doute eut-il été mieux en adéquation avec la toute première exposition à l'Hôtel des Arts, celle de Parmiggiani, en 1999, lorsque la ville était sous le boisseau que l'on sait. L'artiste avait alors projeté du noir de fumée en brûlant de l'huile et des vieux pneus, recouvrant les murs sur deux niveaux, laissant seulement l'empreinte claire de livres et de flacons alchimiques sur les murs de certaines salles. La dernière, tout en haut, était enduite d'un pigment jaune lumineux. Cette montée de l'obscurité vers l'éblouissement constituait une intervention poétique et politique qui inaugura fortement le et augura positivement du lieu, institué par un Conseil Général réactif. Elle fit par ailleurs la fortune des marchands d'encre locaux car il en coula beaucoup.

Le titre conserve pourtant une certaine pertinence avec les photos de Sarah Moon puisqu'on y retrouve en partie, atténuée, cette fumée sous une autre forme, celle des glacis grattés, ténébreux, indistincts, qui placent le sujet dans un univers palliatif. Venue de la mode, d'abord mannequin, puis, très vite, photographe et scénariste publicitaire (tout le monde se souvient de la Lou de Cacharel), Sarah Moon ne peut s'empêcher de laisser son empreinte esthétisante sur tout ce qu'elle photographie, sans doute est-ce là le caractère premier de son travail. Ce n'est pas le seul : l'univers qu'elle propose, outre son côté obscur (psychanalytique), est à priori dérangeant, peut faire naître des émotions du fait de son étrangeté ; la nostalgie d'un passé qui n'a jamais été présent, d'un lieu qui n'a jamais existé (ex-sisté), un temps et un lieu intérieurs, tirés de l'extérieur par la magie d'une technique sûre, accomplie. Mais pas de pensée, pas de sentiment, un regard qui dé-ontologise, où même lorsque l'humain est présent, c'est au titre d'objet, non voyant et non vu dans un monde d'objets. De l'humour, sans doute, avec des titres tels que Nîmes où l'on voit seulement trois palmiers, ou Sao Paulo, qui n'en montre que deux.

Ne parlons pas de recherche, parlons d'aboutissement formel. Pourtant répétitif, trop répétitif. On peut regretter, mais c'est la volonté de l'artiste, un accrochage pullulant. Il eut mieux valu moitié moins d'oeuvres, une respiration, une valorisation par le vide, car la beauté lasse " comme un rêve de pierre " disait Baudelaire. Le procédé martelé devient processus et procession, on finit par compter les stations en espérant la dernière. On a mieux profité du film Mississippi one, où du moins l'esthétique est en mouvement, où des problématiques s'ouvrent dans de nombreuses directions, même si la fin referme abruptement la boîte.

Au total une belle (trop) exposition, sans danger : on aimerait les organisateurs un peu plus sur la corde, comme La funambule callipyge, un peu plus " exposés ". On aimerait pouvoir leur attribuer à nouveau la prime de risque.

Antoine Simon

Hôtel des Arts 236 bd Leclerc- Tél : 04 94 91 69 18 jusqu'au 16 novembre

REGION

|

SOMMAIRE

AILLEUR

C'EST ARRIVE

A LA BIENNALE DE LYON

Cet article commence par une bonne nouvelle : la 7ème Biennale d'art contemporain de Lyon a nettement relevé le niveau par rapport à sa précédente édition (" Connivence " en 2001) enlisée dans une confusion de forme et de contenu. Ce changement est l'oeuvre d'une équipe curatoriale de choc composée de Xavier Douroux, Franck Gautherot et Eric Troncy du Consortium, ainsi que de Robert Nickas et d'Anne Pontégnie.

En effet, les principes premiers de " C'est arrivé demain " - titre renvoyant à celui d'un film de René Clair dans lequel un journaliste reçoit avec un jour d'avance les scoops du lendemain : clin d'oeil au rôle précurseur que l'opinion commune attribue aux biennales d'art - sont plutôt louables. Revenir aux fondamentaux de l'exposition (exit le tape-à -l'oeil de certaines récentes manifestations), se laisser le choix d'exposer des artistes de diverses générations, tels sont les principes avancés à Lyon. L'accrochage est d'un professionnalisme rarement vu depuis..." Coollustre " d'Eric Troncy à la Collection Lambert en Avignon (été 2003). Si Troncy a l'air d'avoir mené une fois de plus son rôle de chef accrocheur avec toute la rigueur et la précision qu'on lui connait, ses abus autoresques ont été ici pondérés par le reste de l'équipe : à la Biennale nul détournement d'oeuvre sous forme de mise en relation narrative.

C'est plus au niveau du choix des oeuvres qu'on peut être plus circonspect : la 7ème biennale porte bien son titre, elle aurait pu être présentée dans les années 1980 pour rappeler à l'ordre les tenants de la transversalité. " C'est arrivé demain " est une exposition monumentale bien rangée : d'un côté les sculptures, de l'autre les photographies, les peintures.

Pas loin les projections et le multimédia (avec au programme un dispositif ludique de Piero Gilardi et une installation électronique de Dominique Gonzalez-Foerster qui joue sur une doucereuse ambiance rétro. Quand on considère l'aspect joliet de ces deux oeuvres on peut être amenés à se demander si elles constituent le coin enfant d'un nouveau magasin Ikea dédié à l'art contemporain). Même certains artistes semblent s'être pliés à cette classification. Pierre Huyghe réalise une de ses pièces les moins intéressantes depuis longtemps : son travail sur la dénudation des codes cinématographiques est enrobé d'un dispositif sculptural des plus agaçants.

Larry Clark est starifié en trois salles où se succèdent ses photographies, alors même que ses films - de loin la partie la plus intéressante de son oeuvre - sont diffusés sur de vagues moniteurs vidéo. Claude Lévèque avec " Valstar Barbie " et sa danse de voiles roses sur fond de musique electro-wagnerienne semble un de ceux qui a le plus subverti les règles du jeu : cette installation en apparence moins acide que ses précédentes semble reprendre avec ironie la gentille ambiance formaliste répandue sur cinq lieux d'exposition de l'agglomération lyonnaise.

Plus radicale encore est la vaste installation de Mike Kelley et Paul McCarthy qui assemble sculptures, photographies, dessins et vidéos pour faire se superposer références à l'art moderne avec divertissements des plus grossiers, le tout sous la forme d'un camp militaire. Une sorte de Biennale dans la Biennale qui en est un des rares moments de plaisir.

Une des uniques découvertes importantes que propose " C'est arrivé demain " est celle d'une série de projections de Catherine Sullivan dans lesquelles des pratiques de performance sont associées à une remise en scène du récent attentat de l'Opéra de Moscou.

Mais de manière générale, le côté volontairement rétrograde de cette 7ème biennale est à l'image d'une nostalgie ambiante aujourd'hui de " Quand les attitudes deviennent formes " et de ses avatars. Contribution importante à la redéfinition de l'exposition contemporaine, " C'est arrivé demain " apparaît au bout du compte davantage comme une étape de recherche que comme une proposition en phase avec les réalités de l'art de l'époque. Une de plus.

Frédéric Maufras

AILLEUR

|

SOMMAIRE

ACTUALITES

CHAISE MUSICALES

POUR LES FOIRES

AUTOMNALES

Grand mouvement générale dans les foires d'art contemporain : Londres perturbe Berlin, Paris et Cologne

Le 31 décembre, de nombreux opérateurs en art pourront célébrer la fin d'une année impossible : de Biennale de Venise chahutée en foires remaniées.

La situation des foires d'art contemporain européennes était déjà quelque peu confuse ces dernières années : Bâle tenant bien évidemment le haut du pavé, à la fois en termes de ventes et en tant que pôle de découverte, Berlin jouant un rôle de petite foire davantage axée sur les jeunes artistes, Paris et Cologne proposant une jonction moderne-contemporain, la seconde tournée un peu plus que la première vers la peinture. Or une nouvelle, délibérément plus branchée et plus hype aura pointé le bout de son nez cette année. Crée par le magazine Frieze, emblématique de la vague des YBA (Young British Artists), celle-ci aura eu pour objectif de drainer davantage de galeries et de collectionneurs américains que les autres.

Berlin. D'aucuns craignaient pour la petite foire éreintée par la grande londonienne : nombre d'exposants en chute libre (100 au lieu de 150 à 160 les dernières années), risque d'hécatombe sur les ventes, boycott de galeries locales préférant Londres. Si pour sa jeune directrice, Sabrina Van der Ley, " Chaque création d'une nouvelle foire implique un changement pour les autres ", Art Forum reste la foire d'expérimentation qu'elle était, ce pourquoi elle possède une aura des plus certaines. Si seulement trois galeries françaises avaient fait le déplacement : Frank, Valérie Cuéto et Sollertis de Toulouse les travaux qu'elles exposaient étaient plutôt de qualité remarquable. Photographies d'Ilkka Halso illustrant de manière poétique le péril écologique ainsi qu'une installation de Charles Sandinson et ses projections de mots pour la première. Images fixes et vidéo de Jeanne Susplugas, une jeune artiste française vivant à Berlin, pour la seconde. Thomas Schulte de Berlin présentait l'intégralité des films de Gordon Matta-Clarck, une jeune galerie italienne, Nicola Fornello, un film intriguant de Patrick Jolley mettant en scène un personnage se retrouvant de manière hallucinatoire dans une maison en feu. La foire était donc malgré son aspect compact d'une grande qualité.

Paris. Avant son ouverture, la trentième FIAC était l'objet de polémiques acerbes : elle ronronnait alors que Londres allait vibrer. S'il est vrai que cette édition 2003 n'aura pas transcendé la boutique, elle était pourtant bien plus intéressante que celle de l'année passée. Plus cohérente, mieux agencée, la nouvelle trentenaire avait un côté agréable qu'on lui connaissait peu auparavant. Pas grand chose de nouveau mais des pièces intéressantes comme une vidéo de Mathilde ter Hidje que proposait Arndt & Partner de Berlin. Côté Vidéo Cube, rien de bien nouveau cette année, si ce n'est que revoir un des premiers films de Pierre Huyghe présenté par Roger Pailhas était un vrai plaisir.

Londres : raté! Pas la foire, le séjour que votre envoyé spécial devait y passer (acte manqué ?). Des échos louangeurs partout : la Frieze Art Fair devait être immédiatement sacrée meilleure foire d'art contemporain de l'automne. Plutôt côté ambiance et indices économiques. Côté découvertes, rien de vraiment probants d'après les compte-rendus publiés ici ou là ou les rapports des nombreuses connaissances qui y étaient. Si ! Londres aura peut-être bien marqué le début de la Tinosehgalmania, Sehgal qui présentait une nouvelle pièce dans la " Wrong Gallery " de Maurizio Cattelan aura provoqué un effet de surprise des plus radicaux en faisant accueillir les visiteurs par des enfants parodiant le discours marchand. Une pièce qu'on peut d'autant raconter sans l'avoir vue que le récit oral en est une des ficelles.

Cologne : Y a t-il un lien avec la Frieze ? Art Cologne a changé de directeur quelques semaines avant son ouverture. Le nouveau, Gérard Goodrow est jeune, vient du terrain (Christie's Londres) et adore Cologne. Il entend faire officiellement de la foire le numéro deux mondial, après Bâle. Ce qui passe par un rajeunissement des stands et l'arrivée de davantage de galeries américaines. On peut sérieusement y croire, à condition que des accroches soient pensées pour drainer le public à Cologne : que ce soit un parc de pièces monumentales aptes à attirer les institutionnels du monde entier, comme à Bâle, ou la création d'une ambiance festive, comme à Londres. Sur cette trente-septième édition d'Art Cologne le changement dans la nature des oeuvres présentées était déjà plutôt surprenant : moins de peinture et plus de photographies, d'installations et de vidéos. Le secteur jeunes galeries était sans doute le plus intéressant depuis Art Basel en juin dernier. Chez Chromosome de Berlin on pouvait découvrir les toiles de Peter Bonde, peu connu en France et qui avait co-réalisé un projet cacophonique avec Jason Rhoades à Venise il y a quatre ans, ainsi que les vidéos de Lisa Lounila aussi étranges qu'envoûtantes.

Verdict général : dans une logique de concurrence, le niveau est monté partout. Quand les foires se transforment, c'est souvent aussi une manière de penser l'art qui se modifie.

Ne reste plus qu'à savoir dans quel sens tout cela ira les prochaines années (on en revient à la question qui hante aussi les biennales) : plus de spectacularité ou plus d'authenticité artistique ?

Frédéric Maufras

Art Forum s'est tenue

à Berlin du 1er au 5 octobre ;

la Fiac à Paris du 9 au 13 octobre ;

Frieze Art Fair à Londres du 17 au 20 ;

Art Cologne du 29 octobre au 2 novembre.

ACTUALITES

|

SOMMAIRE

ACHARNEMENT

JEAN-FRANCOIS COADOU :

LA CASSE DE L'OEUVRE

Chers amis,

Me voilà, une fois de plus, confronté

à la bétise et au mépris, avec, à nouveau,

la destruction de mes sculptures .

Il s'agit de 11 pièces qui avaient été sauvées in extremis par l'intervention des gendarmes de Gréasque en 1997,

et entreposées à l'abri des convoitises dans un local technique municipal aimablement mis à ma disposition par la ville de Gardanne .

Ces 11 sculptures (pour certaines mutilées) récupérées à l'époque chez le ferrailleur qui venait d'en détruire 40, constituaient la seule preuve matérielle de mon préjudice de 97.

Elles ont été envoyées à la ferraille

(à Turin) il y a quelques mois sans que quiconque ait jugé bon de m'en informer, et cela alors que le procés en justice qui m'oppose aux Houillères de Provence

et à la mairie de Gréasque doit se tenir en février 2004 .

Je fais des démarches pour essayer

d'élucider ce sinistre acharnement ...

Mais une grande lassitude m'envahit,

et il me manque jusqu'à la colère .

Merci à vous tous pour votre attention.

Jean-François Coadou

ACHARNEMENT

|

SOMMAIRE

REGION

POSITION : DOWNSBOROUGH

Depuis le 26 octobre, l'Espace de l'Art Concret est investi par le travail de Peter Downsbrough, qui évoque une combinatoire aux éléments disparates.

A-t-on à faire à des énoncés, à un discours (axe syntagmatique) ? Est-on plutôt en présence du déploiement d'une langue, d'un langage (axe paradigmatique) ? Cartes postales, photographies, cartes géographiques, maquettes, lettres et bandes adhésives, sérigraphies, dessins sur papier millimétré, livres, vidéos... Derrière ce foisonnement de signes et de matériaux, très vite le spectateur est amené à soupçonner et rechercher une cohérence, des règles de passage d'une forme d'expression à une autre. Il s'agit avant tout, semble-t-il, d'interroger le langage et l'organisation de l'espace. Plus précisément, le propos de P.Downsbrough revient à marquer, à l'aide de signes graphiques, un espace social jusqu'alors perçu comme indifférencié. Ces notations (mots ou dessins) rendent l'espace lisible en posant des relations et des limites. Les signes verbaux sont principalement des conjonctions, des prépositions et des adverbes, autrement dit des termes exprimant une relation : AND, IF, OR, NEXT, AS, BUT, IN, TO, HERE, THERE... Certains d'entre eux peuvent d'ailleurs être identifiés à des connecteurs de la logique propositionnelle (AND, IF, OR). Les dessins consistent en motifs géométriques : segments de droite formant parfois des angles droits, évoquant des crochets et, de façon récurrente, des paires de verticales dont les deux éléments sont égaux, inégaux ou décalés en hauteur l'un par rapport à l'autre. Ils sont matérialisés par des bandes adhésives noires, de la peinture, de l'encre et, pour les lignes verticales, également par des tubes métalliques (pipes) ou en bois (pôles). Toutes ces marques ont pour fonction de susciter une perception et une lecture multiples, diversifiées, des lieux et de leur organisation.

L'espace urbain est un thème de prédilection de P. Downsbrough, qui est architecte de formation. Dans une des salles, un mur est recouvert de 54 cartes postales en couleurs de différentes villes (New-York, Bruxelles, Paris, Budapest, Münich...). Sur la plupart d'entre elles, deux rubans adhésifs noirs verticaux isolent une étroite bande, à une distance variable du bord. Certaines comportent des mots comme AS ou END écrits en capitales à l'aide de lettres transferts. Des lieux marginaux sont ainsi proposés à notre attention, selon une inspiration tout à fait postminimaliste, en même temps que la possibilité de structurer autrement notre regard sur la ville.

Les maquettes en carton ondulé, marquées par des lignes et des lettres noires, sont des projets d'interventions à Saint-Paul de Vence et dans une station de métro toulousaine. Sur un fragment de carte de Salt Lake City, le plan en quadrillage des rues, déjà très apparent, est souligné par les rubans adhésifs qui prolongent certaines lignes au delà des bords.

En intervenant sur l'environnement ou sur sa représentation, en jouant sur les conditions de perception de celui-ci (échelle, cadrage), P. Downsbrough se rattache au courant in situ aux Etats-Unis qui, dès les années 60, a modifié la notion d'oeuvre d'art. L'intérêt porté aux schémas d'urbanisme et à leur diversité selon les pays et les cultures est de nature politique, dans la mesure où ces schémas réagissent sur les rapports humains. De même est-ce dans un sens politique, aussi, qu'on peut entendre l'expression : "prendre position ".

La notion de position, comme celle d'intervalle, est centrale dans le travail de P. Downsbrough. Elle renvoie à une mise en relation entre l'oeuvre et son contexte d'une part, l'oeuvre et le spectateur de l'autre. Ainsi dans ces deux salles : dans l'une, des photographies noires et blanches de lieux plus ou moins abandonnés, anonymes, de New-York. Dans l'autre, des photographies prises à Mouans-Sartoux. Reliant les deux, une bande adhésive noire figurant une sorte de grand crochet. De part et d'autre, le mot ACQUI (ici), à l'endroit et à l'envers. Question de position, y compris pour le visiteur qui a la possibilité soit de contourner, soit de franchir la délimitation dessinée au sol, comme dans le Room Pièce (tubes métalliques verticaux, ruban adhésif et deux inscriptions "AND", au sol et au plafond, en miroir l'une par rapport à l'autre).

A côté de la démarche pragmatique qui apparaît ici, attestée par la fréquence des déictiques (here, now), le structuralisme tient une grande place dans l'oeuvre de P. Downsbrough. Les intervalles, d'abord entre les lignes, séparent les mots, puis les lettres, ouvrant le jeu de leurs combinaisons. Pour finir, ils coupent les mots en deux moitiés.

Les thèmes du hasard, des permutations, et du dialogue sont plus spécifiquement abordés dans la première salle de l'exposition, consacrée aux dès. Ceux-ci, réalisés à partir de 1979, sont présentés deux par deux sur des tapis verts ou dans des boîtes en plastique. Sur leurs faces sont gravées, bien entendu, des expressions telles que HERE, THERE, AND, AGAIN ou encore ROLL, DRIFT, COME, ICI, ENCORE, COUPE...Des instructions écrites les accompagnent, décrivant les règles bien particulières de ces jeux. Dans un livre, des photographies représentent les différents lancers de dès, traités comme s'ils formaient une chorégraphie ou les différentes phases d'un échange.

Les vidéos se concentrent plutôt sur les intervalles de temps et sur la répétition. Dans un film DVD noir et blanc, Les Maîtres de Forme Contemporains, la caméra tourne autour d'une série de camions garés chacun sur son emplacement de parking. L'effet obtenu évoque un ballet, un peu comme dans Dieu sait quoi de Jean-Daniel Pollet.

Peter Downsbrough, que l'on rattache habituellement au courant de l'art conceptuel, a déjà été présenté à l'Espace de l'Art Concret dans l'exposition collective " A fur et à mesure ". C'est ici sa première exposition rétrospective en Europe. Elle est aussi itinérante et se transportera, après Bruxelles et Mouans-Sartoux, à Lodz, en Pologne.

Hrant Djierdjian

Jusqu'au 29 février 2004

REGION

|

SOMMAIRE

TARASCON

ALICE ANDERSON

Vertical, l'exposition d'Alice Anderson à Tarascon comprend la vidéo "verticale" : une récente acquisition de la Frac, une pièce sonore : "the laughter" et une installation faite de petites fleurs semblant pousser des interstices du sol : "Marvellous !" Alice Anderson est très à l'aise avec le médium de la vidéo. Elle tisse des liens entre les images, le texte et le son à l'aide de correspondances et d'oppositions. Les arrêts sur image, les black-out, les pauses rythment avec soin la narration. Les coïncidences plastiques, sonores et symboliques s'enchaînent avec brio. L'imbrication contrôlée entre les différents éléments et le rythme enlevé de son écriture captivent. La façon de filmer est originale. Le flou est récurant : nombre de close-up de vitres embuées et de verres opaques donnent écho à des pieds, des cheveux ou des yeux filmés de trés prés. Les corps semblent trop proches pour permettre le focus. Par opposition, d'autres plans trés clairs révèlent un regard aigu sur la blancheur d'un lavabo, sur les lignes que tracent les fils sillonnant la ville, sur les constructions abstraites que forment les structures métalliques. La composition rythmée entre les séquences de personnages trop proches, les plans cristallins de détails anodins et les couchés de soleil chromos dégage une ambiance un peu surréelle. Tout est flou, allusif. La camera ne filme jamais de face. Le point de vue objectif de l'adulte semble écarté au profit d'une myriade de différentes positions. La camera filme à la verticale, en dessous, au-dessus. Elle est à hauteur de ballon, d'enfant, d'oiseau, de mouche.

Des phrases clefs ponctuent les images et les sons. Plus que d'un dialogue sensé, il s'agit de petites phrases jouant comme autant d'éléments disparates et servant pourtant de repères. Des phrases clichés comme "allez travailler !" ou "Sans elle dans votre situation vous ne pourrez rien faire" semblent faire fil d'Ariane au milieu du labyrinthe des plans, des images et des sons. L'histoire est une allégorie ; une jeune fille allant vers d'autres horizons et cherchant à réussir se transforme en un gratte-ciel. La symbolique est trés simple, presque caricaturale mais elle est livrée voilée. Les clefs ne sont données qu'en dernier, lorsqu'une image de la transformation effective apparaît dans son ensemble grâce à une vision finalement frontale. La narration possède la teneur de la fable initiatique que l'on peine à comprendre ou que l'on comprend trop. C'est une métaphore du succés, un thème assez révélateur lorsque l'on connaît l'âge de l'artiste, vingt-sept ans et sa réussite toute fraîche. "Je ne voyais pas ça comme ça" sera la réaction de la jeune fille, lorsque passée par le propulseur elle se sentira dure haute et grande. L'installation "Marvellous !" comme la pièce sonore "The laughter" semblent rajoutées, elles n'apportent rien de plus au contenu véhiculé dans la vidéo et ne possèdent pas sa force. Par contre, l'installation, le livret et la vidéo, présenté par "Séance", une commande du centre Georges Pompidou pour l'exposition Jean Cocteau au fil du temps forment un dispositif parfaitement homogène. Cette pièce d'Alice Anderson est présentée dans la partie finale de l'exposition, là où des artistes tels que Jean-Luc Godard, Markus Raetz et David Hockney rendent vivant "l'effet" Cocteau. D'une durée de huit minutes cinquante, "Séance" présente avec virtuosité un "cauchemar" onirique autour du bleu Klein. Quatre vidéos sont présentées dans une petite chambre bleue klein, trois sont disposées à hauteurs différentes sur les parois frontales et latérales, une autre est encastrée dans une table bleue où sont posés deux livrets. La table d'écolière est assortie d'une chaise bleue klein où le spectateur peut prendre place.

Ici l'ensemble "d'objets" complétant le film atteint le but proposé et provoque un aller-retour entre réel et imaginaire. Si avec "Vertical" les éléments de la vidéo fonctionnent comme autant d'éléments séparés formant pourtant un effet d'ensemble homogène, "séance" réussit à inclure non seulement les éléments filmiques (sons, images, texte) mais encore les éléments de présentations (espace, table, chaise, texte), le tout fonctionnant en tant qu'entités à part entière tout en contribuant à l'apparition d'un rêve d'opio-mane.

Pour conclure, je citerais une sentence de séance : "vous cherchez vos mots ? N'est-ce pas ? Non ils sont ici, seulement ils parlent pour eux-mêmes."

Françoise Rod

Vertical, Exposition du 20 octobre au 4 décembre 2003 Chapelle de la Persévérance, Tarascon.

Séance, Exposition Jean Cocteau sur le fil du siècle, du 25 septembre 2003 au 5 janvier 2004, Centre Georges Pompidou Paris.

TARASCON

|