SOMMAIRE

MARSEILLE

YANN BEAUVAIS

Comment séparer la maladie de son mal à dire, de sa malédiction ? Comment soustraire la maladie à la médisance et aux malentendus ? C’est dans l’enfer des paroles autres - car l’enfer, c’est le manège de toutes les paroles qui ne seront jamais siennes et qui nous pleurent dessus comme le glas du monde -, que yann beauvais ( je retiens le choix des minuscules sur le nom "propre ") nous immerge. Son dispositif est global, massif, sans échappée ni hors-champ. Tout le parcours auquel le passager des limbes ou l’âme du purgatoire est convié a pour paysage – voix, sons, textes – le sida dans tous ses états, à ceci près que l’épidémie de mots, d’indifférence bavarde et de morts est vue d’après la condition homosexuelle. Peu de place pour les junkies et les hétéros, alors que la plus large hécatombe concerne ces derniers, les moins prévenus... (...)

(...) ...ou les plus suffisants, on ne sait. D’où le sentiment d’entrer dans un monde clos et forclos que l’on traverserait pour se recueillir, comme on entrerait dans un mausolée, marchant sur des œufs sur la cendre des textes et des paroles, s’interdisant d’en ajouter sous peine de proférer une connerie de plus.

Entrant, nous pouvons nous souvenir qu’autrefois le tableau nous invitait à mesurer un rapport ou une distance entre ce qu’il y avait sur la toile et le mur. Nous pouvons aussi nous souvenir des conclusions de Raymond Bellour dans l’Entre-images 2, à propos du gigantisme des dispositifs environnementaux actuels, parlant d’installations intimidantes, d’univers mondialisants sans point de distance ni de fuite, et nous dire que là, en tout cas dans la première salle de Tu, sempre, nous sommes pris dans un bombardement tel qu’il ne nous reste plus la moindre place pour faire un pas de côté. Ça vise tellement à nous impressionner, à nous déposséder de nous-mêmes – parce que les moyens de l’anti propagande sont semblables à ceux de la propagande – que nous secrétons immédiatement une carapace pour nous abriter. De derrière notre petit quant à soi, on attrapera ce qu’on peut, au vol.

Au centre de la première salle, un miroir qui est aussi un écran, pile surface réfléchissante, face surface absorbante, tourne sur lui-même, diffractant et avalant des messages, des choses lues, des coupures de presse dont les signes se posent à l’endroit et à l’envers. Nous sommes en même temps douchés, baignés par les choses entendues de la bande-son de Thomas Köner.

Derrière le miroir, sur un banc, des écouteurs diffusent en plusieurs langues un texte de Didier Lestrade dans le temps duquel on peut au moins se poser, écoutant enfin une voix qui ne soit pas celle, impersonnelle, des chiffres, des statistiques, des opinions rapides, des slogans ni des mots d’ordre.

Sur le mur, dans l’obscurité, commence à courir une ligne de photographies, une sorte de répertoire de visages qui a tout de l’album de famille. Ainsi, deux échelles de la réalité se côtoient, les discours et les bruits d’une part, oppressifs, péremptoires, propices à l’égarement, puis les gens, ceux qui se sentent perdus et ceux qui assistent ou témoignent. De quoi ? De rien. Ils témoignent de leur mutisme, de la dimension anodine de leur visage familier.

C’est le témoignage de Didier Lestrade ou sa fiction réelle qui m’a permis de rentrer là-dedans. Sinon je m’en serais allé en me disant encore que beaucoup de causes sont bonnes, sans doute, mais que je n’ai pas besoin d’un tel dispositif autour d’une telle cause pour me sentir " concerné ", " sensibilisé ", " mobilisé ". Non, franchement, je m’en fous.

Je ne me fous pas des ravages du sida mais des exercices de style qu’il peut susciter, surtout quand ils sont très sincères et très indignés. Je me méfie du mélange esthético-militant. N’est recevable pour moi que la théorie politique la plus rigoureuse ou alors la métaphore la plus tremblée, comme ces photographies en noir et blanc de moyen format de Félix Gonzalés-Torrés montrant un ciel gris vide constellé de chiures de mouche : des vautours, des vautours trop hauts, trop lointains et inexorables. Je sais que c’est classique pour un français, voire conventionnel. Si le texte de Didier Lestrade m’a permis de rentrer là-dedans, c’est qu’il a remis au centre le sujet, l’individu perdu dans le Thème, le Sujet. C’est l’histoire cruelle d’une solitude qui permet de circuler dans une telle machine.

Parce qu’en fin de compte, tout ce bruit et ce dispositif totalisant ne sont là que pour bien signifier une solitude, celle en l’occurrence du pauvre con à qui ça arrive, comme il nous arrive à tous des histoires de pauvre con du style : Hé oui, j’aurais dû m’arrêter de fumer. Sauf que si il y a une métaphore amorcée, c’est celle de la démocratie ou de son déni lié à la responsabilité ou au déni de responsabilité de l’échange sexuel et amoureux. L’échange sexuel et amoureux comme élément premier du politique, comme ce qui le fonde.

Frédéric Valabrègue

Tu, sempre # 6, yann beauvais.

Une installation réalisée en collaboration avec Thomas Köner. Du 14 janvier au 13 mars 2004.

La Compagnie.

19, rue Francis de Pressensé. 13001 Marseille.

MARSEILLE

|

SOMMAIRE

MARSEILLE

URO & BELLISSEN

Cette double exposition chez Jean-Pierre Alis est l'excellente occasion de revenir sur le travail de deux piliers de la galerie Athanor. Deux œuvres atypiques, à la croisée d’humeurs parfois fort dissonantes, en tous cas en décalage certain d'avec la préciosité, pour ne pas dire la prétention hélas souvent de mise sur l'affiche contemporaine. Jean-Luc Uro est de ceux qui considèrent la peinture comme une expérience, une manière d'être, plus que la pratique récurrente et parfois ennuyeuse d’un art parfaitement -trop- repéré dans l'histoire de notre civilisation. En octroi d’une présence physique indéniable, ces grands panneaux polyptyques suscitent gourmandise et interrogations, surprise et révélation. La dimension parfois mystique de ces abstractions rigolardes mais très épurées ne nous échappe guère, pas plus que nous ne ferons l'impasse sur l’extrême sensualité de la peinture, à l'œuvre, au labeur, pourrait-on dire dans ces abstracts-paintings dignes de la tradition américaine. De grands signes la-byrinthiques dessinent une figure géométrique molle, dont la confrontation au rythme aléatoire de panneaux de contreplaqué verni développent un alphabet énigmatique. La sensibilité support-surfacienne de l’artiste est omniprésente, cette manière qu’il a d’épurer son geste pictural, ou de ramener la forme à un simple prétexte à la sensualité de peindre ne sont pas étrangers à cette radicalité qui a marqué toute une génération d’étu-diants dans les écoles d’art des années 80. Au côté de ces grands formats souvent spectaculaires, de petites choses sensibles alternent, comme ces tableautins monochromes dessinés plus que peints dans une belle pâte claire, ou encore ces vues photographiques de l’atelier dans une gamme de gris que l’artiste a rehaussées d’interventions graphiques.

À l’étage, c’est à Jean Bellissen que nous devons d’entrer dans un univers parfaitement extravagant, qui prend ici la forme de dizaines de croquis et dessins flottant sur les murs, ainsi qu’une vidéo hilarante où l’artiste exprime une fois de plus avec brio son imagination débridée et son grand sens du décalage. Pour ce coup, Bellissen a conçu son intervention autour d’une fiction filmique qui bien évidemment ne verra jamais le jour, construite autour du personnage d’Albertini, une espèce de double fantasmé de l’artiste, un bon prétexte à l’exécution délicate d’une somme "biographique" incongrue et délirante. Ainsi du "synopsis" de ce film virtuel monté en planches de croquis grossièrement exécutés et légendées dans le plus pur esprit bellissennien. Où l’on voit Albertini se faire Suzanna, Albertini s’occuper de sa petite hacienda (Car Albertini est dans la Cordilière des Andes), ou encore Albertini philosopher avec humour sur les vicissitudes de son art. D’ailleurs sa petite hacienda ne connaît pas la crise, comme l’indique avec humour le pan de mur opposé garni d’une cohorte de têtes bovines et très colorées façon vache-qui-rit, elles aussi légendées à l’emporte-pièce. Le tout constitue un récit foisonnant et extraordinairement frais, un grand pied-de-nez aux précieux ridicules que j’évoquais en introduction. L’exposition s’achève enfin sur l’affiche grandeur nature du "film" Albertini, et nous attendrons donc avec gourmandise le prochain passage de l’artiste pour en découvrir les nouvelles aventures.

E.Z.

Jusqu’au 20 mars - 84 rue Grignan 13001

MARSEILLE

|

SOMMAIRE

MARSEILLE

LE SYSTÈME DENIMAL

Une exposition et un livre/oeuvre de laurence Denimal nous font pénétrer l´univers complexe de l´artiste, ou la multiplicité des pistes et des liens conduit à une parfaite déstabilisation du sens

Se jouant des codes et usages de la nomenclature, Laurence Denimal construit une poétique du brouillage, un grand jeu de piste qui est aussi, par l’implication directe de l’artiste dans sa pratique au quotidien, un jeu de rôle. Le système Denimal, plutôt qu’une simple collection d’objets à fonction artistique, produit une stratégie vitale dont les postures et constructions visuelles et virtuelles constituent un réseau autocentré à entrées multiples, une aventure individuelle fondée sur l’inter-relation et les liens qu’elle entretient avec le monde. Ainsi cette œuvre ne pourrait se résumer à l’élaboration de ces objets décalés, regroupés en "collections" ou gammes référencées, construites autour de problématiques essentiellement liées à l’es-pace intime et domestique de l’artiste : objets de transports ou de compagnie, objets de confort, déclinaison d’accessoires mopocks à la polyvalence assumée...

Certes, ces objets, et plus encore leur lente et patiente élaboration ont leur importance. Plus encore, leurs formes, empruntées à un répertoire organique et anatomique, répercute les préoccupations autocentrées de l’artiste à l’égard de sa propre vie, vécue comme la matière première de l’expérience artistique. Bien sûr, ces objets-sculptures ont leur existence propre, ils assument leur singularité d’œuvres d’art sans complexes ni repentirs.

Cependant, tels la pointe immergée de l’iceberg, leur raison d’être va au delà de ce mo-deste statut artistique. Véritables passeurs vers la complexion poétique de l’œuvre au sens large du terme, ils en signifient la souterraineté, révèlent et mettent à jour. Symptômes et clefs tout à la fois, leur réalité physique d’objets est là pour nous indiquer d’autres pistes, ils servent simultanément ou alternativement de supports et de signaux d’une œuvre dont la multiplicité d’entrées ne vise qu’une vocation : l’introspection empirique de l’artiste dans sa vie même, vécue comme l’unique objet poétique digne d’intérêt.

Le système Denimal est ainsi dévoilé : par cet accouplement bizarre du réel et du virtuel, par ce dérèglement du sens commun de la rationalité et de l’usage, l’artiste propose un univers déconnecté de sa fonctionnalité traditionnelle -le monde des objets tel que nous le connaissons- pour nous faire pénétrer dans le vertige et l’irréalité. Le plancher sur lequel nos pieds croyons-nous reposent fermement se dérobe, nos certitudes s’amincissent jusqu’à l’évaporation, notre bon sens se dérègle.

Voilà bien un coup tordu, une déstabilisation perverse, comme l’art parfois sait si bien faire ; et peut-être est-ce d’ailleurs là sa fonction principale. Laurence Denimal sait bien tout cela, et sa quête sensible est irréprochable : toute entière tournée vers cette construction métaphorique lente et assurée qui la conduit peu à peu à invento-rier, répertorier, nomenclaturer un monde qui se confond avec sa propre existence. Un coup de dés dont elle espère bien que jamais il n’abolira le hasard.

Le catalogue, la nomenclature, les références. Voilà une obsession superbement assumée chez l’artiste qui multiplie les rappels aux codes de cet univers normatif. Comme pour un peu mieux s’approprier cet espace délirant et parfaitement déraisonnable qu’est la production humaine de normes et de références, l’artiste nomenclature à l’envi ses propres collections, affuble ses productions de titres énigmatiques issus du répertoire consumériste.

Insistant sur la nécessaire parodie d’une société produisant du poétique dans l’interstice et le creux, Laurence Denimal confère ainsi à son œuvre une dimension politiquement incorrecte, ajoutant à l’incertaine destination de ses objets : œuvres d’art ? productions de l’esprit ? objets communs ?..., la critique implicite de l’objet artistique et de sa place ambiguë dans le monde moderne et indifférencié des marchandises.

Plus encore, sa propre vie est-elle jetée en pâture comme une marchandise artistique. Ordinaire donc. Son journal de bord qui constitue une des entrées du livre-œuvre1 qu’elle présente aux éditions Al Dante en atteste : le "joubor" est la matière préparatoire à l’œuvre toute entière, en même temps qu’il représente un champ d’expériences à venir quotidiennement renouvelé. Puisant ainsi dans cette mine fabuleuse sans retenue ni inhibitions, Laurence Denimal affirme ainsi l’irrésistible souveraineté du vivant sur l’artefact.

Eléonor Zastavia

1 : Laurence Denimal publie aux éditions Al Dante /Léo Scheer un livre-œuvre, "joubor & xcat 04", à paraître le 25 mars prochain.

Exposition du 26 mars au 30 avril

Porte Avion 42 rue sainte 13001 Marseille

MARSEILLE

|

SOMMAIRE

ARCHITECTURE

RUDY RICCIOTTI

OU IMPRESSIONS

SOLEIL COUCHANT

La maison pourrait évoquer celle du Psychose d’Hitchcock si sa couleur rouge sombre n’en contredisait l’aspect négatif pour nous transporter en Toscane, bien que nous soyons à Bandol, dans le Var. Le jardin est fermé par un petit portillon poussiéreux qui semble n’avoir pas fonctionné depuis quelques milliers d’années. Moi, vous me connaissez (ou peut-être pas), mon esprit de décision fait qu’après avoir effectué trois fois le tour du quartier à la recherche d’une entrée plus conforme, je me retrouve devant le portillon au moment précis où quelqu’un sort de la maison. Je lui demande comment on entre et il évoque la sonnette. Il y a en effet, enfouie sous la végétation, une plaque de métal à l’aspect maladif (parce que constellée de boutons).

J’appuie donc sur le bouton principal et j’entends le déclencheur du pêne alors que la porte est déjà ouverte, je subis le regard goguenard de la personne qui sort, vengée sans doute d’avoir connue la même avanie lors de sa première visite.

J’entre et j’entre, d’abord dans le jardin, ensuite dans la maison. Effervescence. L’accueil est aimable et Ricciotti sort presqu’aussitôt d’un bureau accompagné d’un collaborateur : "Oui, c’est pour l’interview, vous pouvez monter, tout en haut". Dans la cage d’escalier, contre le mur du dernier niveau, un grand tableau très kitch représentant un pêcheur, et je le trouve kitch. La salle dans laquelle j’arrive est toute en longueur, avec une grande table qui court jusqu’au mur du fond, couverte de magazines d’architecture, de coupures de presse, de photos et de plans. Le sol lui aussi est jonché de plans sur lesquels on est revenu à grands traits de couleur sauvage et qui, j’en suis sûr, font le bonheur de Blaine.

Je m’approche irrésistiblement de la fenêtre du fond qui m’évoque celle du musée Picasso d’Antibes, dans la petite pièce du haut, où je n’ai jamlais vu personne, délaissant l’exposition en cours, ne pas jeter un coup d’œil à l’extérieur. Sous mes yeux une mer de bateaux prolongée d’une mer véritable qui se poursuit, paraît-il, jusqu’aux bords de l’Afrique, jusqu’à cet Alger d’où est issu Rudy Ricciotti, comme le philosophe et comme le poète (Camus et Sénac, bien sûr). Il me vient à l’esprit que, tout près d’ici, devant le même soleil couchant, dans un hôtel, Catherine Mansfield a écrit un livre dont j’ai oublié le titre, avant d’aller finir ses jours poitrinaire dans l’étable de Gurdgieff, au château d’Avon, ce qui fit scandale dans les années trente si mes souvenirs sont exacts.

Sur ces entrefaites surgit un Ricciotti ouraganesque et s’excusant d’être aussi pris. J’attire son attention sur la fin d’un article posé sur la table et le concernant (Var matin du 16 février)... Une certaine façon d’imposer une image forte, quasi insolente, pour cacher la faille d’une architecture hors norme. Ce qui laisse entendre qu’être un architecte hors norme constitue une faille. Il s’emporte contre les journalistes qu’on ne peut pas empêcher d’écrire ce qu’ils veulent, et, bille en tête, contre les élus locaux qui n’ont pas défendu son projet concernant le MUCEM (Musée des Civilisations de l’Europe et le Méditerranée), contre leur américanisme qui fait privilégier des projets délirants et gigantesques, in adaptés au lieu (fort Saint Jean et môle J4). Pour abonder dans son sens je lui rappelle le vers de Baudelaire : Frères qui trouvez beau tout ce qui vient de loin. Mais ça ne calme pas son emportement qui s’exprime crûment. Je lui fais alors remarquer qu’il a remporté le concours. Il en convient, précisant que, si personne ici n’a défendu son projet, au moment du vote, sur huit concurrents cinq n’ont eu aucune voix, un en a obtenu deux, le second huit, et lui-même onze, c’est à dire la majorité absolue au premier tour. "Comment se fait-il que mes projets trouvent un écho sur la plan national et international et pas sur le plan local ? "

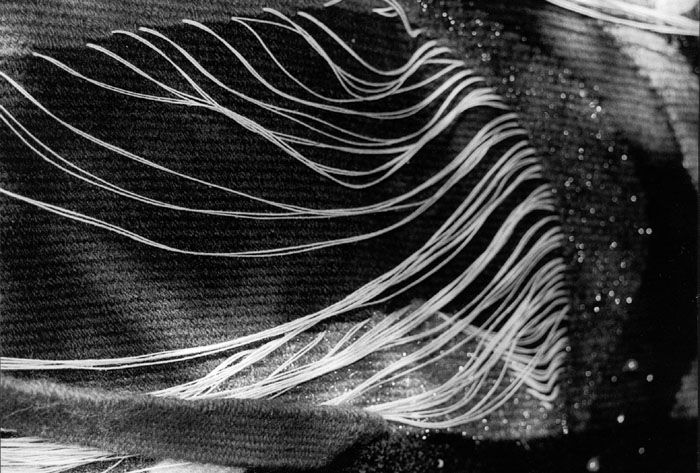

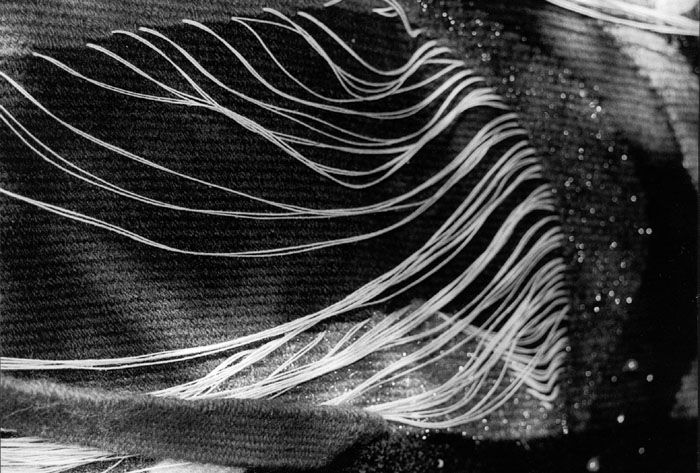

Avec la même fougue qu’il a mis à dénoncer l’incurie généralisée, il se met à défendre son projet qu’il me présente, et je dois avouer que, sans avoir vu les autres, je suis immédiatement séduit par cette structure oxymorique : masse de béton soutenue, comme il le dit très bien lui-même, par des arêtes de poisson. Le premier regard sur le montage infographique m’évoque un pénétrable de Soto; lui parle d’une chevelure de femme, peut-être (il ne l’a pas dit) une allégorie de la mer-mère. Il s’agit en fait d’une structure de béton, une "résille" de trois centimètres d’épaisseur, visible depuis la mer. Passons sur les détails tels que les 72 mètres de côtés, les 80 mètres de béton de la passerelle qui relie le bâtiment au fort Saint Jean, pour ne considérer que l’aspect poétique, le caché/dévoilé, l’ombre et lumière, les paradoxes de la transparence et de la légèreté du béton, la discrétion des sentiments, en contraste avec le clinquant et le brillant qui ont tendance à s’imposer dans l’actualité architecturale.J’observe l’image : Ça doit être très impressionnant au soleil couchant? dis-je. Il ne répond pas. En fait j’ai seulement pensé la question, mais il fallait bien justifier le titre.

Rappelons que Rudy Ricciotti est également le concepteur de la Philarmonie de Postdam, de le Passerelle de la Paix à Séoul, qu’il a remporté la commande pour le centre Prejlocaj d’Aix en Provence, et puis qu’il a créé aussi le fameux Stadium de Vitrolles si contreversé en son temps, fermé à l’instigation de Mégret, ce qui peut suffire à le rendre sympathique (pas Mégret, le Stadium). Il est actuellement à l’abandon, mais ce fut aussi le sort, avant d’être réhabilitées, d’une certaine villa Le Corbusier au Pradet (Var), et de la Villa Noailles de Mallet-Stevens à Hyères (Var), où se tient précisément actuellement une exposition photos-plans-vidéos de Rudy Ricciotti sous le titre "Villas-Spectacles" jusqu’au 12 avril.

France-Culture, qui a déjà consacré plusieurs émissions à Rudy Ricciotti, en a également programmé une de 52 minutes pour le 14 avril. Avant notre rencontre nous nous sommes contactés par téléphone. Rudy Ricciotti était à Grenoble en compagnie de Julien Blaine (ils y ont remporté un projet commun voici deux ans, qui trouve des prolongements actuels).

- Il faudrait que l’on se voit, l’architecture n’est pas ma spécialité, dis-je.

- C’est quoi ta spécialité? Interroge-t-il

- Plutôt la poésie, réponds-je

- Alors fait un truc poétique, dit-il.

Moi, vous me connaissez (ou peut-être pas), j’obéis.

J’essaie.

Antoine Simon

ARCHITECTURE

|

SOMMAIRE

MARSEILLE

LA MATIÈRE DU DISTINCT

Clairière, Carnaval, Duc, La mer, Campagne, Jardin public, Les deux garçons et La rivière, Le repas, La Chambre, L'été, La nuit … Cet inventaire d'une fastueuse réserve fait que la recherche délicate de RPB donne matériellement corps au clown nommé Fafarelle. Le décor (paysages, mobilier ) active la sublimation de ce personnage mais celui-ci l'anesthésie. Ainsi le monde apparaît sous les traits d'émotions fragmentaires et "passantes" ; en instaurant un régime de répondants, une grille de saisie voire un symbole, elle reconnaît aussi que d'autres expériences poétiques, cinématographiques ou amoureuses sont vouées à échapper à toute maîtrise. Où les correspondances cessent d'être évidentes il faut encore les extraire et les dégager. Raphaëlle Pauper-Borne s'emploie à faire le "deuil" de leur forme antérieure, mais non pas du choix de leur modernité. C'est à dire renoncer aux repères absolus de l'expérience immémoriale d'un rapport au monde heureux pour tâcher de maintenir leur quête dans une relation plus indéterminée et plus conflictuelle à ce qui nous entoure. Délivrer une émotion tangible alors que son travail contraint cette certitude à devenir une expérience de perte. Dès lors, la correspondance des désirs et des sentiments se donne dans l'instant d'un croisement, les structures de sa pratique, qui est un renforcement des virtualités de la rencontre mais aussi la sanction de toute durée. Mais la conviction intime de l'artiste est le refus de prohiber son émotion et ses sentiments.

Délicatesse, respect du moindre geste, distance digne.

Tableaux dont on peu ressentir la "physicalité" émotive et où se concentrent les mutations sensibles de la représentation : mouvements, proportions, masses, tonalités.

De son travail Raphaëlle Paupert-Borne confie : "Si on part de soi, c'est peut être plus simple d'aborder le monde."

Partir de soi. Est-ce cet "à partir", origine du geste ? Ou est-ce le désir de quitter ce soi qui accable parce que trop encombré de charges vaines, celles qui rendent insupportable l'opacité des moments, mutant en interminables jours ou en nuits trop lentes ? Comme un espoir de quitter cette "part de soi" quand du stérile hiver a resplendi l'ennui ?

Francis Romanetti

MARSEILLE

|

SOMMAIRE

NICE

STRAUB & HUILLET

L’oeuvre cinématographique de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet ne s’accorde décidément pas à l’air du temps. Elle serait plutôt inactuelle au bon sens (nietzschéen) du terme. C’est ce que nous rappelle l’exposition présentée autour de cette oeuvre par la villa Arson. Le cinéma de Straub et Huillet, c’est avant tout un certain rapport au temps qui contraste avec l’amnésie ambiante : une interrogation exigeante du passé à travers l’histoire de la lutte des classes et simultanément à partir de certaines oeuvres et de certains noms qui tissent un réseau complexe : Bach (Chronique d’Anna Magdalena Bach), Sophocle (Antigone), Cézanne, Hölderlin, Empédocle, Kafka, Schoenberg (Moïse et Aaron)… Une manière, aussi, de rendre sensible la durée dans chaque image.

Ce déploiement du temps, souligné par le cadrage, est comme dédoublé par la présentation des nombreux photogrammes qui constituent la majeure partie de l’exposition. Certains sont en noir et blanc, comme les films dont ils sont tirés (Chronique d’Anna Magdalena Bach, Amerika / Rapports de classe, Sicilia), les plus nombreux sont en couleur. Ces derniers présentent le même degré d’abstraction que le noir et blanc malgré le caractère naturaliste de la couleur qui, au dire même de J-M. Straub, impose un surcroît de travail sur soi-même, " pour ne pas retomber dans le pittoresque ". L’esthétique des Straub est une esthétique de l’attention qui leur permet de peindre la lumière et " d’engager un dialogue avec Cézanne ". " Pour répondre à Cézanne qui disait : "Qui peindra jamais la lumière, l’histoire de la terre et des rayons du soleil… ? Qui les racontera ? ", On s’est dit " il y en a qui l’ont fait ", […] on lui répondait : " en voilà un qui l’a fait. " " C’est aussi une esthétique résolument réaliste (anti-naturaliste) qui leur fait adopter, entre autres, une technique de montage où image et son direct sont indissociables. Une vidéo permet d’entendre une lecture d ‘Un coup de dés jamais n’abolira le hasard par Danièle Huillet et quelques acteurs amateurs, où la multiplicité des voix restitue la polyphonie graphique du poème de Mallarmé.

L’exposition présente également un film sur le tournage de Sicilia. Même devant certains photogrammes (Moïse et Aaron), on croit entendre le son sortir directement de l’image. Des documents tirés des archives personnelles des auteurs (dessins préparatoires, textes annotés…) témoignent de la patience et de la rigueur qui président à leur travail (" il faut apprivoiser les espaces avant de les filmer. […] un cinéaste devrait aussi être un peu arpenteur… ") Le cinéma des Straub semble ressusciter quelque chose d’immémorial qui nous concerne au plus près. Il s’apparente singulièrement à ce que, d’après Heidegger, on appelle penser.

Hrant Djierdjian

Villa Arson, 20, avenue Stephen Liégard, Nice

Jusqu’au 28 mars 2004

NICE

|

SOMMAIRE

MARSEILLE

JEANNE DEROME

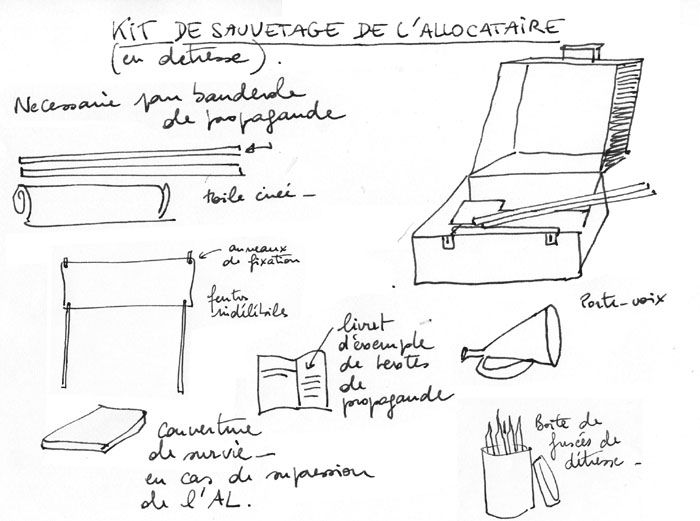

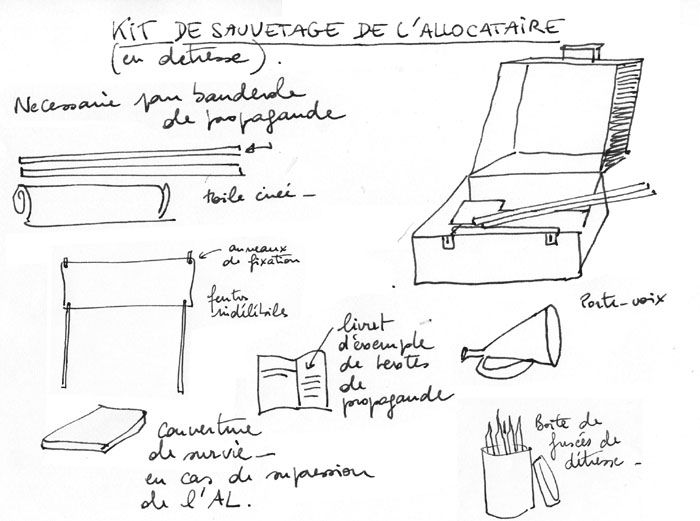

MERE COURAGE - PRIX DE ROME - MERE - CAF - KEUF - D’ARC - QUIJOTE - COURAGE - COMBAT - LES ATHÉNIENS - OCCUPATION - JEANNE D’ARC - DEROME - PRIX DE LA VIE - L’ART À QUEL PRIX ?

Le prix de la détermination se paie au courage. La hausse du coût de la vie implique pour survivre une hausse du courage, de la détermination et du désespoir. Cette hausse est paradoxale et exponentielle : plus la vie est réduite au niveau de la subsistance minimale, plus l’existence est réduite à la survie et davantage cette dévalorisation de la vie prend une ampleur poymorphe : faiblesse, résignation, aigreur, démotivation et autres stigmates de la perte d’adhérence. Le summum de la ruse étant de vous faire accroire que cette déchéance citoyenne est de votre faute, que vous n’êtes pas à la hauteur, que vous ne remplissez pas vos engagements. Définition accablante du libéralisme : la vie coûte un max ou ne vaut rien selon les existences, les zones. Les critères de qualité d’une vie dépendent de son usage, cet eugénisme fallacieux fait florès et pas spécialement parmi les jeunes artistes.

Un exemple étonnamment moderne de cette précarité ordinaire est bien représenté par la mésaventure advenue à Jeanne Derome, lauréate de la Biennale des jeunes créateurs à Athènes cette année dont la dernière production est montrée avec d’autres compères aux ateliers du Bd Boisson.

Rappelons le feuilleton pour qui n’aurait pas suivi dans la presse locale les avatars de cette mise à l’index. Exposé aux Ateliers de la Ville de Marseille, son "travail" est le bilan d’étape de la pérégrination auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône pour continuer à toucher des mensualités pour nourrir ses deux enfants et elle-même. Sortie de l’Ecole d’Art de Saint-Etienne en 1997, Jeanne Derome "atterrit" à Marseille la même année et comme disent les historiographes, y fait souche. Elle trouve un logis, un compagnon, fait deux enfants. Le plasticien est aussi un citoyen, il est censé avoir des droits, ses devoirs étant le liminaire à toute réciprocité sociale. Séparée du père de ses enfants et ayant néanmoins un compte bancaire commun elle demande et "touche" un certain temps l’allocation de parent isolé (API). Puis, zèle ou routine, la Caisse d’Allocations Familiales lui envoie un contrôleur à domicile. L’entretien est court et apparament sans vague, sans à coups. Dans le compte-rendu plutôt déloyal du superviseur, il est reproché à l’artiste-allocataire d’avoir en toutes lettres "deux enfants du même père et détenir un compte commun", ce qui prouverait la fourberie et l’intention de dissimuler ou maquiller des éléments de vérité. Les fonds 116 E par mois lui sont coupés. Suspendus. La révocation est entérinée par la directrice de l’agence du quartier.

Blessée au vif et démunie, que fait l’artiste ?

Du droit d’être mère et de pouvoir survivre décemment sans être traitée de menteuse ou d’escroc, elle insiste et trouve porte close. Suspicion individualisée, cas d’école, "fixette" de l’administration. Neuf mois de galère, la durée d’une grossesse, aucune évolution du dossier.

L’adage "Comptons sur nos propres forces" qui a sévi au moment du Bond en avant de la Chine des années 50 se révèle de circonstance. Jeanne Derome prend alors le maquis, elle conçoit une machinerie ingénieuse et désespérée, sublimée par l’humour et le symbolique, qui puisse attirer sur son cas quelques micros et caméras, quelque bruit pour se faire entendre et chasser ainsi le furoncle de l’indifférence : elle contre-attaque en prenant les armes et en braquant symboliquement un lieu de tamisage pécunier de la dite solidarité. Comme les Tchétchènes occupant un théâtre à Moscou, elle décide de faire le siège armé de l’agence des Allocs qui lui ont retiré ses droits.

Dotée d’armes factices, avec ses deux petites filles elles aussi cagoulées, elle tient la garde devant le local avec une maisonnette montée sur une voiture, des placards (dazibao) expliquant son action. Petit attroupement, micro-événement "l’occupation" finit par payer et l’Administration a modulé sa rigidité. Trop de mauvaise publicité peut entâcher son image : la CAF cède et s’engage à payer les arriérés. Ce qui est exemplaire dans cette histoire dépasse l’anecdote de la compression et du harcèlement disuasif d’un Léviathan bureaucratique monstrueux : ANPE, ASSEDIC, CAF ? assistance Publique, etc. auquel tout citoyen et surtout tout créateur est affronté. Les forces laissées dans la bataille ne serait-ce que pour survivre, arriver à ajouter un peu de valeur ajoutée à son nom, laminent tellement que beaucoup abandonnent. Combien de sculpteurs et de vidéastes disparus dans la tourmente, combien de gens rentrés dans le rang, quelques expos à vingt-cinq, trente ans et puis plus rien ?

Le chemin de la reconnaissance sociale et du monde de l’art est long et, sans opiniâtreté farouche, quasi-obsessionnelle, la qualité première d’un artiste, l’abnégation a tendance à régner.

Les travaux antérieurs qui ont permis la sélection de Jeanne Derome pour Athènes interrogeaient les mets, la nourriture, l’ingestion d’aliments. A l’aide de maquettes virtuelles et de montages/collages numériques retouchés, une anthropologie espiègle de l’alimentation montrait le rapport singulier qu’un panel de connaissances de l’artiste entretenait avec les mets. Acide et caustique, "parlant", cette approche sentait encore l’Ecole, l’utilisation de trucs, calcul et ciselage d’un procédé, monstration d’un savoir-faire tout frais.

En radicalisant sa démarche avec l’occupation d’une agence de la CAF, en jouant de la mobilisation de témoins, en formulant un appel audible, Jeanne Derome a jeté sa gourme et s’est défait des pièges esthétisants. Elle a joué réellement son va-tout dans le réel. L’incorporation, la mise de fond du moi, au cœur des préoccupations principales du moment, l’implication profonde, subjective et sublimée de ce qu’elle vit au moment où elle le fait exigence impériale qui évite fadaises et redites, le manque de choix au sujet du matériau, l’utilisation de schémas détournés et surexposés dans tous les médias (l’attaque de banques, l’occupation armée d’ambassades, de redoutes, de sénats), tout cela contribue à un acting out, tranchant et salutaire.

Confrontés à des mises en scène ludiques autour de l’inquiétante étrangeté du sort fait à l’artiste dans nos sociétés libérales, nous sommes conviés à une mue. La citoyenneté de l’artiste est probablement le thème contemporain le plus vivant, qui met la vie et l’existance de l’artiste en cause, sur le tapis. Nous ne pouvons passer notre tour encore moins notre chemin.

Emmanuel Loi

MARSEILLE

|

SOMMAIRE

MARSEILLE

33 FÉVRIER

La galerie des Bains-douches présente trois jeunes artistes : Camille Cloutier, Bard Kristiansen, Bertrand Rigaux dont le vernissage fut l’occasion d’une lecture de Luc Jean d’heur (commissaire d’exposition) et Christophe Martin.

Camille Cloutier présente une série de toiles huiles et acryliques dont l’ordonnancement rythmique de l’accrochage invite à une lecture qui irait des grands formats vers les petits disposés en colonne, une "Tour" aux nombreuses connotations.Un accrochage sculptural. Ce qui impressionne d’emblée c’est le dynamisme saturé de la couleur qui malgré ses faux airs de pastel tend vers l’explosion de tons acidulés roses bonbons, vert pistache ou fluo, bleus guimauves, jaunes vanillés, ludique alchimie tirée d’un conte d’apprenti sorcier qui aurait mélangé les pâtes d’une fraise Tagada et d’un Shamallow, salivées- régurgitées en une lumineuse palette que ne désavourait pas le kitchissime Koons. De la peinture Shewing Gum, aussi appétissante qu’un gâteau à la crème deThiebaud, aux armoiries "Haribo" qui afficherait sa comestibilité pour mieux séduire le spectateur par son immédiateté. Organique donc.

La couleur digérée, les figures des motifs ressortent nettement en aplats parfois surlignés sur un fond uni. On y reconnait les éléments d’un vocabulaire codifié: valises atomiques, bâtonnets de glaces, trayeuse dentigène, semblant traîter en toute candeur d’anecdotiques rencontres avec le réèl tout en ayant l’air de garder par delà la platitude de leur sourire de surface quelque inquiétant secret. Objets banals du plaisir ou emblèmes d’une geste origi-nelle transfigurés par la fantaisie d’un regard puéril puis par le prisme nostalgique du souvenir adulte opérant dans l’épaisseur charnelle de la mémoire comme une biopsie pour en isoler les éléments restitués et les ériger en signes pictogrammiques. De l’anecdote (de l’accidentel) au tragique il n’y a qu’un pas surtout si ça se répète .

Mais dans le geste même qui fait affleurer la trace du souvenir à la surface de la toile, le fixant comme un signe, cette subjectivité se dérobe pour ne laisser subsister que la froide abstraction du signifiant, l’Idée de l’objet reréifié entrant dans le champ d’un nouveau langage, formel celui-ci. Le signe pictographique n’existant plus que pour lui-même offre en leurre son affinité avec une iconographie enfantine ou celle préenfantine des dessins animés. D’iconographie il devient iconologie.

D’une toile à l’autre les formes rondes et schématisées tendent à s’estomper jusque vers un informe grouillant. Seules quelques bribes d’écrits viennent expliciter de leur titre à posteriori l’histoire secrète qui s’y joue ou simplement sanctionner le fait que le tableau est achevé et élevé de ce fait à la dignité d’œuvre.

Fait explicité par la discrète et néanmoins ostensible présence des repentirs comme autant de stigmates résurgents sur la peau de la toile, rescapés entêtés d’une genèse dont ils sont les témoins. Histoire de survie ?

On en conclut que nous sommes devant une peinture qui au delà du prétexte de ce qu’elle figure exhibe l’histoire de sa gestation sur laquelle elle parait interroger. Recherche formelle sur le terrain de jeux qu’est la toile. Recherche dans la composition jouant avec les limites du tableau, référence au cadrage cinématographique. Dynamisme du dessin animé dont les codes sont repris par traits, hachures, et pointillés restituant le mouvement, ou par des phylactères vidés de texte. Curseurs outrepassant leur fonctionnalité pour devenir éléments autonomes d’une lexicographie formalisante.

Du curseur informatique on arrive à l’imagerie technologique. L’artiste après ses études à l’E.S.B.A.M. a étudié le dessin anatomique classique et en a conclu que l’on ne pouvait plus représenter le corps de cette façon, elle s’est alors tourné vers l’image scientifique, celle microscopique des cellules, pour s’en inspirer, d’où cette grouillante présence de l’organique et cette rondeur patatoïdesque des formes . L’artiste se situe donc dans la problématique d’une énième reconstruction de la peinture à la lumiére du zeitgeist ambiant.

Voir le monde avec des yeux d’enfant ou au microscope, faire de la peinture un terrain de jeu où l’on est libre d’inventer ses régles, se construire un refuge onirique, un monde immédiat, aussi appétissant qu’une friandise et les vignettes de son emballage où les lois de la pesanteur seraient réversibles

telle serait la peinture de Camille.

Resterait à clarifier le rapport entre l’artiste, ce joueur illusionniste et le monde, commun et prosaïque et d’un rose pas forcément rieur, qui tape à la porte de son regard si ce n’est de sa mémoire. En somme le rose d’Alice au pays des merveilles ou celui télégénique du Meilleur des mondes ?

KRISTIANSEN ET LA DIALECTIQUE DU BIEN FAIT/VITE FAIT

On connait l’apophtegme de Weiner relatif aux modalités d’exécution de l’oeuvre (peut être faite, faite par un autre, pas faite) et le fameux "Principe d’équivalence" que Filliou en soutira : "Bien fait, mal fait, pas fait" dans le sens d’une productivité sans fin analytique autre que prouver l’art à minima. On en déduira que si le "Bien fait" seul, peut paraître mal fait et vice versa, une fois adossés ils échappent au déterminisme du jugement. Il n’y aurait plus alors qu’à remplacer "Mal fait" par "Vite fait" pour l’inserrer dans cette trinité où l’iconoclasme du "Pas fait" ne serait présent que sous la forme d’une menace ou d’une tentation, et nous serions armés d’un recul dialectique suffisant pour aborder le travail de Bard Kristiansen.

L’artiste nous présente une série de portraits, scénes de vie, natures mortes et paysages, les "genres" académiques, pour évoquer un monde d’anecdotes et de clichés puisés dans l’ambiance d’un culture populaire norvégienne, et d’ici aussi, où le sport tiendrait lieu de fil paradigmatique à l’oeuvre comme sa pratique oscillant entre spontanéité et dextérité. Dessins et tableaux sont exécutés selon des techniques et sur des supports hétérogènes allant des traditionnelles et "nobles" huiles sur toiles et tempera, au crayon de papier sur un modeste papier machine en passant par les gouaches, les aqarelles, les supports en bois ou les chutes de carton. Second contraste entre la réputée noblesse des techniques et des matériaux classiques et le prosaïsme des procédés et matériels "enfantins".

Cette hétérogénéité est contrebalancée par le dispositif d’accrochage des oeuvres, alignées sur une droite qui passerait par leur milieu, dans un ordre scandé par un espacement régulier instaurant une égalité qui permet la coexistence de formats (du livre de poche au métre) et de formes (verticales/horizontales) si divergentes. Cette disposition en forme de fil tendu suggère un sens de lecture qui partirait du portrait du roi Harald V (atteint d’un cancer) pour s’achever sur celui de Mario Zatelli (ex joueur et entraineur de football comme l’artiste et récement décédé). Métaphore du parcours de l’artiste "exilé" ?

Les éléments issus de la culture norvégienne, scènes de ski de nuit, nature morte de poisson, carottes sous un sol gelé, chasse dans la taïga, semblent évoquer une sémantique de mort et de survie où l’immanence des choses et de l’instant vues d’un oeuil mi-émerveillé mi-désillusionné sublime la banalité du cliché pour bâtir une fresque existentielle où l’économie des moyens impose la justesse comme challenge à la force d’une spectacularité immédiate. L’artiste cite le visionaire Swedenborg qui affirmait avoir visité le paradis dont la différence avec le monde terrestre serait que tout y est plus lumineux. C’est donc sous l’angle d’un jour augmenté (au sens latin) que l’on peut considérer certaines de ces scénes comme des vanités, ainsi ce torchon" au clou" au drapé connoté, image des fins derniéres. Cette vision existentialiste hésitant entre la magie de l’instant, celle d’un monde "habité", et le pessimisme iconoclaste, rigoureux d’une pudeur luthérienne qui vise l’essentiel, s’exprime dans un style alternant figuration réaliste savante, et force d’un expressionnisme schématisé, flouté, plus rapide, où l’on perçoit l’exigence de l’urgence et la nécessité d’une spontanéité qui recherche l’efficace.

On y reconnait l’influence des traditions expressionnistes, primitivistes,nordiques (Modershon-Becker), et slaves (Malevitch, Larionov), dans cet univers d’une profondeur brumeuse, ou illuminé par les couleurs de l’hiver où la réflexion de la neige fait ressortir la chaleur des tons. Outre la pré-gnance des tons et l’efficacité du dessin dépouillé jusqu’au schéma d’enfant (mais un enfant maitrisant la perspective !), un cadrage frontal et centré confére à la composition la gravité d’un regard qui serait l’oeil de la caméra en plan fixe derriére lequel on sentirait la présence d’un autre métaphysique, et fait ressortir la planéité hiératique des figur(in) -es approchant de l’icône, ce qui augmente l’aspect tragico-drôlatique de la narration. Transcendance et Immanence sont les deux faces d’une même présence. Cette narrativité connotant l’anecdote d’une auréole tragique sans dissimuler. Au jeu des sept familles du destin on ne triche pas. "Tout est là". L’honnêteté revendiquée ne cache rien du brouillard de mélancolie qui s’abat sur la vanité du souvenir. Sur le fond blanc grisaillé de la monotonie qui l’obscurcit perce le pâle éclairage d’un moment de rencontre ou l’exaltation dérisoire d’un geste sportif aussi héroique que vain. Comme cette figure de cycliste qui semble pédaler sur place tandis que le flou du mur de fond parait animé d’un mouvement illusoire. Scepticisme ou métaphore d’une histoire de l’art qui "patinerait" ? Quelque chose du sujet patine, dans le glissement du sens ça achoppe. Dans le moment où le regard se porte à la rencontre de l’Objet, le sujet se campe dressé dans l’intervalle du temps là où se nouent le réel et l’imaginaire sur la chaine des signifiants avant que le sens se dérobe ne laissant derriére lui que l’image de l’événement. Il ne reste plus qu’à tenter le geste de retendre la corde de ce qippu existentiel en espèrant revenir au point de départ et y retrouver ce qui a parlé "Le plus beau jour de ma vie". Geste desespéré du goal face à l’irremédiabilité de son fatum qui est d’être vaincu et dans le même temps ferveur de celui qui concentre son énergie sur ce but à marquer. Resterait alors la beauté du sport comme de l’art pour eux mêmes "Je fais de l’art parce que j’en fais".

Peindre pour satisfaire l’urgence d’un désir serait alors l’occasion d’un rachat par les oeuvres ? et tourner l’interdit biblique par la grâce d’un complexe (d’)ex- voto(s) bâti sur le plan d’une dialectique binaire Classique-lent / Primitif-rapide où le terme troisième de l’ineffable ne serait là que pour surligner les deux autres en pointillés.

BERTRAND RIGAUX ou l’espace de l’illusion

Bertrand Rigaux installe des dispositifs reliant vidéos, photographies et dessins comme on bâtit le plan d’une maison ou d’une piéce, pour que le regard puisse l’habiter, pour que l’esprit puisse en faire le tour des volumes, en fixer les détails et s’y arrêter pour mieux saisir le mouvement du temps qui s’écoule, le temps contemplatif de la pensée qui se laisse glisser à la surface des apparences s’y retrouver comme à travers un miroir bergmanien.

Habiter un volume, habiter l’espace et le temps du monde ("l’extérieur"), habiter son corps : être au milieu. Par l’attention au détail, par la lenteur d’une démarche paranormale, qui " tournerait autour ", et chercherait à percer le secret des illusions par l’observation d’un infime frémissement, d’un léger décallage entre la réalité et l’image, par un décollement "rétinien", et appréhender un temps, tel serait le sens de cette promenade méditative à laquelle nous invite l’artiste

Accacias (du grec "akakia" : la simplicité, l’innocence) se présente sous la forme d’un écran translucide suspendu en travers d’une piéce noire. Dans un angle de la piéce un projecteur "diapo" projette sur l’une des faces de l’écran l’image fixe d’une forêt d’accacias. Dans l’angle opposé un projecteur vidéo projette la même image, animée par le souffle du vent dans les branche, filmé en boucle, sur l’autre côté de l’écran. La superposition des deux images, l’une fixe l’autre mobile, crée un effet scintillant, quasi stroboscopique, de cascade comme celles que l’on voit dans les restaurants asiatiques. Pour saisir le contraste entre les deux images il faut tourner autour du volume du tableau-écran pour percevoir dans l’ombre projetée par sa propre silhouette le décalage entre le fondu scintillant et indiférenciable des images et ce qui se révèle dans l’ombre être la diapositive projetée de l’autre côté.

Le second dispositif présente sur deux moniteurs inclinés vers le haut et adossés les vidéos " La saône jeux nautiques" et "Homme, bras tendu, désignant" tirées de la série "Chinoiseries" qui consistuent une série de tableaux déclinants dans une atmosphére de "haiku" le pincipe du détail en mouvement dans l’ensemble fixe d’un paysage type carte postale, choix qui semble vouloir tourner le dos à la photographie en évitant de choisir une esthétique connotée d’un style particulier. Le procédé consiste à extraire un vidéogramme, comme une photograhie d’une vidéo, à y opérer une découpe et superposer ce "pochoir" immobile sur la vidéo dont il est tiré, le collage ne laissant plus apparaître qu’un morceau de réalité filmée en mouvement dans l’interstice créé sur le faux fond immobile. "La saône, jeux nautique" l’illustre par une scéne d’avirons immobilisée au premier plan tandis qu’au loin fume d’une cheminée d’usine un nuage, seul élément animé. Sur "Homme, bras tendu, désignant" c’est un pin parasol dont le vent souffle les branches au dessous duquel se tient une silhouette pétrifiée dans le geste statuaire d’un bras dressé vers le lointain. Amusant paradoxe entre ce qui est censé bouger suspendu et ce qui est par essence inamovible animé. Dans cet illusionisme efficace on pourrait voir une pensée phénoménologique, un nihilisme asiatique ou, présocratique du type :

On ne se baigne jamais deux fois dans les eaux d’un même fleuve" celui du temps bien sûr. Il y a un questionnement sur l’objet réalité et les liens qui l’informent dans le temps du regard retranscrit par le souci d’une recherche formelle sur les rapports entre médiums et la façon dont ils impliquent l’observateur. Ce souci de décadrement est patent dans "Les deux planches", à l’origine un dessin représentant l’action impossible de faire la planche au-dessus d’un paysage devenu sculpture tableau photograhique. Idem pour "La dormeuse" dessin stylisé d’une silhouette assoupie recorquevillée loin d’un lit couvert d’une photograhie tous deux perdus sur le fond du papier se confondant avec le mur. En conclusion une oeuvre d’un (dés)-illusionnisme subtil, qui mérite du temps.

Mentionnons la lecture "biblique" de Christophe Martin se substituant aux substantifs de la Génèse par un bureaucratique "Martin Christophe" et celle corrosive de Luc Jean d’Heur, une "foire aux in-diens" affublés de noms de marques commerciales dont ils répercutent les slogans sur le discours de leurs vies.

Olivier Meyer

MARSEILLE

|

SOMMAIRE

MARSEILLE

TU AS VOULU VOIR

MONTREUIL

ET ON A VU VESOUL

Pierre Ardouvin est un disciple de Claude Lévêque. Dès qu’un critique constate un peu navré que deux œuvres sont trop comparables et qu’il y en a malheureusement une, souvent la précédente, plus vaste que la suivante, il tente de réparer sa bourde ou son impair en se mettant en quête de différences, parce que la critique, n’est-ce pas, est l’exercice de la distinction, qu’un nom posé à côté d’un autre ne peut amorcer qu’une série de comparaisons tentant de réparer l’outrage de l’amalgame. Pierre Ardouvin est un disciple de Claude Lévêque dont les propositions seraient moins implacables, moins irréfutables, c’est-à-dire plus bricolées. Tandis que le premier ferait montre d’une efficacité d’ogre, présenterait des produits nickel où pas un poil ne dépasse (même quand il s’agit de foutre le bordel comme dans ses giclures de jouets d’enfants dévastés ), construirait des environnements aussi flambants neufs qu’un film hollywoo-dien, le second, volontiers amateur, ferait dans la nouvelle vague sur un air de musette. Ainsi, entre deux propositions faisant appel aux mêmes données plastiques : des environnements enveloppant, sans point de distance possible, des immersions d’espace, objets, lumière, son, toucher, des expériences sensorielles proches du trauma , il y aurait bien sûr la place pour des sensations et des registres différents.

L’espace travaillé par Pierre Ardouvin est celui de la séparation, de la schize, comme on disait il y a bien longtemps, entre ce qu’on vit dans la réalité de la survie et ce qu’on trimballe comme ailleurs de pacotille. Il creuse avec tendresse et cruauté l’espace flou d’une pauvreté bercée d’illusions. Il souligne l’interpénétration dérisoire des slogans consuméristes et d’une parole qui se voudrait personnelle. Il n’y a pas de niveau de la réalité, aussi dure soit-elle, qui ne soit pas flouté ou mis en abîme par une romance publicitaire ou un mot d’ordre démagogique. Ce qui est mis en valeur, c’est la confusion, le vertige d’existences pris au piège de la représentation, jouant à se projeter dans une super géographie impossible à atteindre, dont la soumission aux modèles renforce l’inaccessibilité. C’est la misère derrière la berceuse de l’imitation, de toutes les imitations.

Là où il convient de nuancer, c’est en signalant qu’il ne s’agit pas de dénoncer quoi que ce soit mais de rendre apparent un double bing entre la chose et son image : chose mutique enfermée dans une interrogation sans énoncé, et en même temps parasitée par des espérances ready-made, enveloppée dans des oripeaux de locutions toutes faites. Il ne s’agit pas de dénoncer mais de transformer la confusion en suspicion. Enfin, surtout, il s’agit de rejouer cette séparation ou cet écart sur un territoire qu’un sourire suffit à maîtriser, comme dans cette gigantesque affiche en couleurs montrée à Red District où la photographie de famille imite une publicité qui s’est emparée depuis belle lurette de l’album de famille.

" Le bal des nazes " est un labyrinthe d’étançons traversé d’éclairs éblouissants et baigné par une rengaine à l’accordéon à laquelle j’associe le vortex de la valse, les différents étançons servant d’axes à autant de tours déboussolant, quand les plaisirs de la guinguette se mélangent aux gâches du chantier.

C’est bien fait parce qu’il y a de quoi se perdre sur un périmètre réduit mais saturé, parce que cette saturation apporte sa quantité suffisante de commotion et d’éblouissement, en une oppression qui n’intimide pas. " Naze " est un mot qui ne me convient pas parce que je ne suis pas sûr d’être capable de le prononcer, pas plus que son ancienne version, " ringard ". J’ai de l’affection pour le " naze " et le " ringard " et surtout du mépris pour ceux qui utilisent ces mots facilement. Je suis obligé de laisser flotter " naze " vers des souvenirs plus violents et sinistres, pour me retrouver dans le plus " lumpen " des bals des maudits. C’est alors une inquiétude sale qui poisse la rengaine, nous replongeant dans une époque à demi nocturne traversée de coups de poings, aussi glauque qu’un aquarium sale, je veux nommer la nôtre, notre bel aujourd’hui.

Le deuxième environnement, " Holidays ", à la Friche, est moins convaincant, quoique les colonnes de l’immense salle au plafond bas semble continuer le labyrinthe d’étançons de Red District. Il faut mettre cette voiture fondue et cramée à la façon des cités sous le couvert d’un " Hommage à Baquié " pour que cette référence obligatoire à Marseille soit bottée en touche. C’est pourtant un autre paysage qui est évoquée par la moquette bleue et la bande-son que je n’ai pas entendue cette fois-ci mais que je connais. Avec le gyroscope de kermesse placé dans l’habitacle, balançant ses signaux croisés à la façon d’un phare, je crois me souvenir que le véhicule était baigné par l’étirement d’une chanson-scie passée à l’envers, la pièce tirant son titre d’une sorte de easy listening crispant d’euphorie mielleuse susurrée par Michel Polnareff.

Ce ne serait donc pas dans nos cités que ce squelette de berline personnalisée par l’essence et le feu roulerait, mais dans son background inversé, le ciel serein des dépliants touristiques et d’une jet society vaselinée par le tube de Polnareff.. Pour le coup, je parle ingliche.

Frédéric Valabrègue

Pierre Ardouvin.

"Le bal des nazes ".

Red District.

23 janvier - 28 février 2004

" Holidays ".

Friche La Belle de Mai. Triangle.

23 janvier – 21 février 2004

Exposition réalisée en collaboration avec le FRAC Provence – Alpes – Côte d’Azur.

MARSEILLE

|

SOMMAIRE

LIEUX

MONTEVIDEO

Montevidéo est un lieu pluridisciplinaire dont la palette d’intervention tente d’occuper tous les champs de l’expression contemporaine, du théâtre à la musique contemporaine en passant par l’écriture ou les arts plastiques. Comme toutes les tentatives de ce type, la lisibilité de l’espace souffre évidemment de la non spécificité du domaine d’intervention. Cependant, l’exigence dont font preuve manifestement les co-directeurs rencontre auprès d’un public averti un écho grandissant. Animé par un metteur en scène, Hubert Colas, et un musicien, Jean-luc Montera, le lieu est le fruit d’une coopération originale entre deux structures provenant d’horizons différents, la compagnie Diphtong et le GRIM, groupe expérimental de musique contemporaine.

Montevidéo, outre une programmation éclectique mais de haut niveau faisant la part belle aux expérimentations contemporaines, se veut aussi un lieu de travail et de résidence, notamment pour les auteurs de théâtre ou les musiciens. Néanmoins, leurs incursions dans le domaine des arts visuels produit souvent des expositions de qualité, comme "me, Myself and I", présentée en janvier dernier, et montée en partenariat avec la Collection Lambert d’Avignon.

Outre les "stars" françaises de la vidéo et de l’i-mage contemporaine, comme Guilleminot, Absalon, Lucariello, ou Pierrick Sorin l’expo présentait un certain nombre d’artistes marseillais, Dominique Angel, Stéphane Arcas ou encore Christian Laudy. Montée en partenariat avec diverses institutions dont le Frac Paca, "Me, Myself And I" illustre parfaitement la volonté des opérateurs de présenter dans tous les domaines une création exigeante et de qualité.

Par ailleurs, les multiples co-productions et collaborations du lieu avec d’autres structures et institutions prouvent la vitalité du réseau et l’acuité de leur démarche.

E.Z.

3 impasse Montevideo 13006 Marseille. T : 04 91 37 97 35. e-mail : info@montevideo-marseille.com

LIEUX

|

SOMMAIRE

VENTABREN

INNOCENTE EST, en fait, UN ARTISTE...

C’est dans ce sens qu’Achille Bonito Oliva, l’un des plus importants critiques du XXème siècle, présente Innocente et le déclare comme l’un des plus influents stratèges de la Transavanguardia.

Innocente est un artiste des choses par opposition aux courants conceptuels de l’art.

Innocente est un artiste de la clarté par opposition aux courants de l’arte povera.

Innocente est un artiste qui regarde, lit et interprète le monde par opposition aux plasticiens nationaux quand ils ne sont pas nationalistes !

Innocente est un artiste qui fabrique par opposition aux artistes qui commercent.

Dans un dialogue entre Innocente et Roberto il précise deux ou trois choses :

Les foires d’art sont comme les foires commerciales : elles exaltent le caractère universel du marché.

Le V.A.C, une fois encore, demande à ses visiteurs d’explorer comment ça commence, comment ça continue, comment ça se développe et comment, sans doute, ça se passera dans l’histoire.

Rien à voir avec ces phénomènes de consommation publicitaire : con(sans)sommation comme disent les bombages sur affiches sexistes de ces nouvelles réclames et qui, eux, passent tous dans le marché et c’est tout : pas de commencement, pas de développement, pas d’histoire.

C’est toujours avec une tendresse infinie et un plaisir sans retenue que je contemple cette pièce de 1997 "Memoria sacra" (mémoire sacrée) : à gauche Innocente contemplant ses petits objets (cassette, boîtes diverses, figurines de plâtre ou de porcelaine, livre, photographie) à droite comme un reflet de la première image de Manzoni contemplant une pile de boîtes de merde d’artistes.

De la toile dégringolent des objets sacrés : vierge, bouddha, tous ces objets qui étaient les objets contenus dans l’image d’Innocente...

Mais où sont passées les boîtes à merde ? (page 96 et couverture du catalogue d’Achille Bonito Oliva sur Innocnete, Editions Electa 1998).

Pièce qui préfigure toutes ces installations de 1998 d’une cruauté absolue* et d’une vérité radicale* :

Figura più paesaggio, Camping, Viaggio, Radio Londra...

Et nous arrivons à ce travail sur la liberté de la mémoire (Editions Skira 2003). La mémoire ce fruit de l’expérience comme le proclame A.B. Oliva.

Et l’on devine, parce qu’il nous les annonce en titre, les larmes immobiles sur les visages de nos héros Marcel Duchamp, Guy Debord, Mao, Pier Paolo Pasolini, Friedrich Nietzsche, Céline, Jeanne Moreau, Gilles Deleuze, Bakounine, Hannah Arendt, Totô, Walter Benjamin...

Une larme calme de bande dessinée ou de roman-photo, une larme à l’œil sur la face de 2 mètres sur 1 mètre quatre-vingt des héros de notre génération.

Alors pleuvent les lettres de nos (notre) mémoire(s) à propos du fric en Amérique Latine, sur cette candide Europe, dans les places d’Italie, avec cet Innocent qui ne cesse de vieillir d’un autoportrait à l’autre et alors nos (notre) mémoire(s) peut-peuvent s’épanouir sur l’ensemble du monde.

¤ Au fait c’est quoi le synonyme de radical et absolu ou mieux de radical + absolu = Innocent ?

julien blaine

(exposition au VAC de Ventabren) fev. 2004

VENTABREN

|

SOMMAIRE

AIX - EN - PROVENCE

FIGURATION

Durant les mois de mars et avril se tient à Aix en Provence au lycée Saint Eloi, avenue Jules Isaac, une exposition ori-ginale dans la très belle chapelle dudit lycée. L’originalité de cette exposition réside dans le fait qu’elle se tient dans un lycée professionnel, qui vise à donner aux élèves la possibilité de s’initier aux éléments d’une culture qu’ils jugent souvent inaccessible. C’est pourquoi on y voit aussi bien des œuvres d’artistes que d’élèves. Du côté des élèves est présentée une œuvre sur plexiglas, en suspension, dont le thème la "Figuration narrative" s’inscrit dans le cadre du concours des lycéens.

Leur professeur d’art plastique Olivier Typhagne expose une œuvre monumentale intitulée "Salut à César". Du côté des artistes il s’agit dans le même cadre de travailler sur le thème "A corps perdu" ce qu’initie Monsieur Robert Mollard, artiste travaillant à Venelles, à l’aide d’outils informatiques, en présentant deux œuvres sur toile imprimée où des visages scannés à partir de photographies de magazines mettent en scène des personnages anonymes suggérant à l’imagination de possibles intrigues. Robert Mollard expose en même temps l’ensemble de ses œuvres à Eurocopter.

Dans un tout autre registre, Vincnet Sagonna, artiste à Salon de Provence, depuis fort longtemps préoccupé par cette question présente des frands formats dont un triptyque le "Couloir de la mort aux Etats-Unis". Cette œuvre forte par l’opposition des aplats bleu sombre et rouge sang dit assez la force de l’engagement de l’artiste qui en exprimant l’universelle souffrance peint en définitive la sienne. Madame Blanc-Decombis lissière à Salon présente deux tapisserie dans l’espace, intitulées "Adam" et "Eve" : origine de l’histoire humaine dont la narration ne cesse de rappeler le mystère d’une Vie frappée du sceau de sa contingence et de sa nécessité.

Enfin Marina Mars expose ses "Sept figures du Christ" qui inscrivent la douleur de l’incarnation au sens de l’histoire humaine. Elle nous ramène dès lors au vif d’une problématique, celle de ce corps perdu qui n’hésita pas à se donner à corps perdu pour que l’humanité retrouve un accord sans cesse perdu avec elle-même.

On l’aura compris l’ambiguïté du thème permet quelques loupes pour le moins ludiques et sibyllines. C’est pourquoi les artistes ont accepté de venir faire quelques interventions auprès des élèves, non pas à titre pédagogique mais pour s’entretenir d’égal à égal sur le sens et les difficultés de leurs travaux et recherches. Gageons que par ce biais, certains dépasseront la conception d’une culture réservée à une élite renseignée pour comprendre qu’il en va avant tout de l’expression dont chacun est susceptible à condition de ne pas vivre son identité sur le mode de la dévalorisation.

La culture ne peut être l’affaire de tous, qu’à condition de comprendre en défendre l’idée qu’elle est l’espace d’une liberté inaliénable restituant chacun à sa créativité. De cela aussi l’artiste doit se faire le porte-parole.

Solange Chopplet

AIX - EN - PROVENCE

|

SOMMAIRE

MARSEILLE

MISE À JOUR

De l´ esthé tique de la matiè re "pauvre"

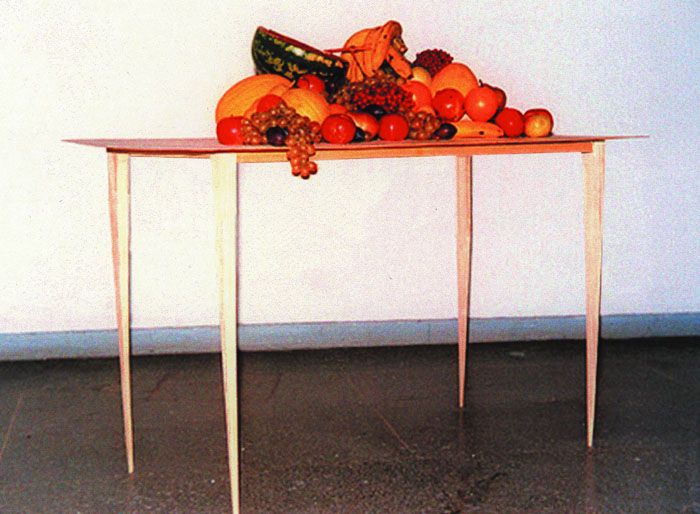

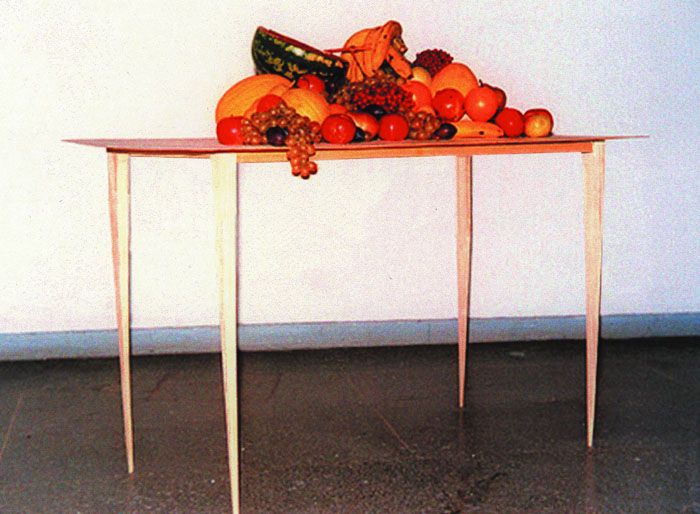

La nature cette "bonne mère" est pleine de formes qui ne demandent qu’à être révélées. Il appartient à l’art "cosa mentale" de trancher dans le réel, d’y opérer des choix, par la sainte ou maline intercession du langage (le Nom du Père) pour en extraire l’essentiel, en ôter le superflu dont elle s’est ankilosée, pour qu’elle retrouve la forme Idéale d’une pure beauté celle d’une esthétique qui ne se contenterait pas des clichés du "bon goût" ou du fashion. Tel est l’esprit de cette exposition de sept artistes ex-résidents de la friche qui n’hésitent pas à convoquer le quotidien pour une "mise à jour" celui du vernissage si ce n’est celui platonicien des Idées. Dès l’entrée Marius Grygielewicz nous fait rentrer dans le jeu d’un glissement sémantique avec ses arrangements de tables et de chaises transformées en scéne de saloon, une "aire de jeu" où l’art exhiberait ses dessous sur un air French-cancan (ou Polka-Polska : La Polonaise). Suivie d’une "Balançoire" aux pieds phalliques, catapulte à sens dont le balancement évoque le jugement moqueur ou "Vernissage" table rabotée - déshabillée à l’extrême ployant sous une nature morte. Un théâtre pauvre où le bois matière-mère serait prétexte à citer Jankelevitch : "L’art et l’ironie commencent là où se relâche l’urgence vitale". Recherche d’une esthétique allégée par l’emploi de matériaux et formes banals sacrés objets métas-linguistiques par un détournement ironique. Détournement des formes de la misère urbaine et des logiciels d’architectes chez Sauvage pour dénoncer la barbarie répressive des politiques urbanistiques. Détournement d’une esthétique bureaucratique chez Hirsh qui remplit des formulaires de "Lettres de recommandation" chinoises d’un dessin synapto-chaotique tandis que Du Chéné s’attaque au mur pour l’affubler d’un coffrage d’appui de fenêtre orné d’une "Moustache", traînée que la pollution laisse pendre en barbe noirâtre sur nos facades.

Pièces in situ de Hagman reprenant le motif d’une lézarde pour y superposer un autoportrait au "Here" interogatif, et de Aude Moreau dont le tapis de sucre et de pigments au motif dentellier illustre une dialectique rouge blanc, raffiné-brut, et révèle l’hypercorrection d’un public qui évite de piétiner l’éphémère. Autoportrait vidéo chez Sabdam par une danse de gobelets de vernissage mixée par superposition de moments sur un rythme frénétique qui transforme l’espace en sculpture vidéo-sonore de Dance-Floor où les éléments de la "Sono" sont repris à l’échelle sculpturale...

Olivier Meyer

Triangle - la friche Belle-de-Mai 13003 Marseille

MARSEILLE

|

SOMMAIRE

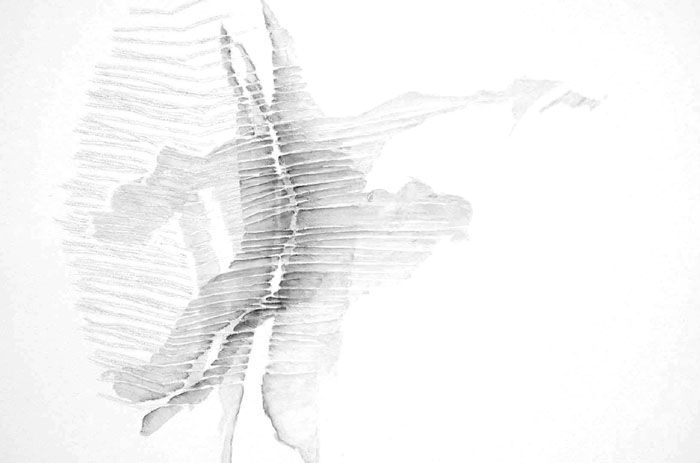

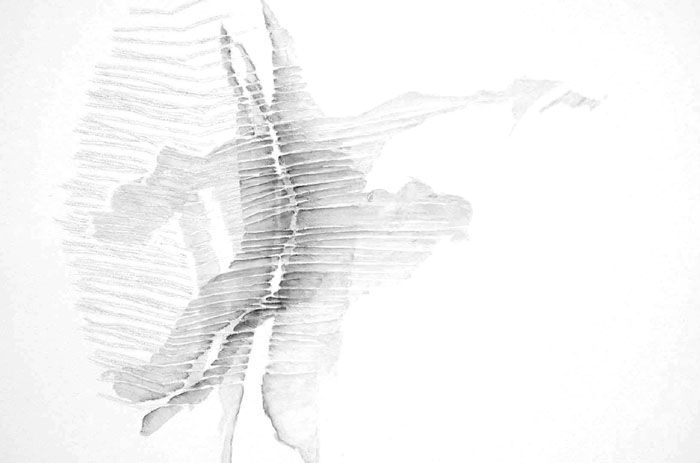

REGION

IL L´A ...

Ce quelque chose qui fait que, lorsqu’on voit le travail de Magali Latil, même égaré dans la profusion d’une expo de groupe, on ne peut que s’y arrêter, s’en pénétrer. Non pas qu’il "interpelle", il n’a rien de péremptoire. Disons plutôt qu’il parle silencieusement, qu’il s’adresse directement à la profondeur de l’être. Son minimalisme opère à un niveau qui n’est pas subliminal mais direct : les entailles régulières dans le papier sont des fenêtres, des boutonnières sur un autre monde derrière le monde, un miroir et un au-delà du miroir sur une réalité plus réelle. Avec l’intention, dit-elle, de tenter des réalisations visibles des deux côtés., double monde, l’autre ou le même.

Ce travail, ce métier minutieux d’incisions parallèles sur l’immaculé du support, c’est aussi la négation, la disparition du support, c’est aussi l’économie des moyens et la dépense du temps; c’est la méditation, le faire qui intègre l’individu faisant, le faire qui se change en être. Si l’on passe outre l’acception fourre-tout publicitaro-new-agique qui entache le vocable Zen, je l’applique volontiers aux réalisations de Magali Latil. En parallèle aux entailles s’alignent des traces à la mine d’argent, lignes d’écriture ou chemin d’escargots, chemin qui ne mène qu’à lui-même, qui est lui-même le but selon un précepte du bouddhisme précisément zen.

On peut voir, pour peu que l’on tienne à voir quelque chose, simultanément ou successivement : une peau tendue, une île, une planche de dissection, le parcours de l’air dans les poumons, la montée de la Kundalini, un os humain, un sexe féminin, une étude topologique, des figurations si diverses dans le non figuratif qu’il devient dérisoire d’y voir quoi que ce soit, mieux vaut regarder, dirait Merleau-Ponty, et mieux vaut s’abandonner, aurait peut-être dit Krishnamurti.

Antoins Simon

Galerie Remarque 2, place de l’Hôtel de Ville 83720 Trans-en-Provence du 20 mars au 1er mai

On peut aussi retrouver le travail de Magali Latil sur le site www.documentsdartistes.org

REGION

|

SOMMAIRE

REGION

COMPACT RISK

La compacité du travail de Cassar ne produit pas d’équivalents. Sa valeur en termes d’énoncés spéculatifs, en procédés associatifs, de balayage conceptuel up to date, est restreinte. Il est donc extrêmement difficile et périlleux d’en parler, de faire parler une peinture qui en a vu d’autres (en grand nombre), qui revient sur elle afin de scotomiser les antagonismes antérieurs et permanents : peinture/lumière, ombre/trait, dessin/figure, etc.

La pâte, la croûte quasiment laquées absolvent les repentirs : l’on ne voit plus la main, le délié, le déclic, le geste de peindre, de poser disposer des couleurs sur une surface préparée mais une prétérition du temps, un enkystement de la matière tannée, poncée, amenuisée et terriblement présente rendant les objets peints sans transparence (comme ces "monstres", ces "encombrants" que l’on voit débarqués sur le trottoir et qui attendent la benne). Impossible de s’en détourner, d’y accomplir un dernier plat ou d’imaginer les nuits de sommeil, le parcours de l’ustensile défait prêt à partir pour la casse.

Dans les tableaux, mesas ou tabula rasa de Cassar, la peinture présente et agglomère, elle actualise un temps présent qui se dérobe, les stigmates du temps.

Accomplie parfois pendant de longues semaines, des mois, la toile prend le terreau d’un suaire, la défroque pensée d’une histoire de la peinture, peau du temps minéralisée, entartrée avec toujours omniprésent le poinçon, la marque de fabrique, le tour de main ou d’esprit ou le recueillement d’un rescapé, la touche franciscaine d’une fresque oubliée dans une chapelle des Pouilles avec un pigment qui provient de la gaude et de la tourbe. Des couleurs très douces, pauvres, une forme savante et rudimentaire, reprise et déclinée

Emmanuel Loi

Galerie Le Bosphore - La Seyne/mer

REGION

|

SOMMAIRE

MARSEILLE

SAISIE DE CÈNE

La mise en place, l’occupation de l’espace de la Galerie Jean-François Meyer par le travail de Colas Baillieul qui s’est imposé une captation de perspective (celle du banc de table des apôtres entourant le plateau de la Cène peinte par Giotto) impose à cette galerie un ton, une allure de théâtre expérimental et d’atelier de recherches.

Sur le mur du fond (au théâtre, un lointain), grande projection fixe de la diapositive (Claude Almodovar) de l’œuvre, cette Cène devant laquel-le, comme au proscenium d’un plateau, en parallèle à la figuration projetée et dans la construction tangible, en bois ombrée, de la perspective restituée, (re)construite vers le visible, le banc, sur lequel les apôtres sont alignés tout autour de la table, avoue son " penchant " pour l’ombre portée. C’est aussi sur ce banc que Frédérique Guetat-Liviani, assise, lit le commentaire que la pécheresse repentie Marie Madeleine pourrait avoir dit en off de la dernière nuit de Jésus au mont des oliviers. Voici pour la fonction théâtre. Sur les autres murs, sont affichées les grandes études du " banc de la Cène ", annotées par Colas Baillieul, indiquant les étapes chiffrées, les mesures des étapes de la construction en solide du banc dans sa perspective. Et voilà pour la fonction atelier, sans oublier le texte lu, imprimé en surimpression sur l’image du grand tableau, comme un léger rideau transparent en marge de cette Cène. L’ensemble, en demi pénombre pourrait faire crypte ou chapelle latérale des grandes églises.

Outre les réalisations impeccables de la démonstration, c’est-à-dire de son exposition, c’est le projet lui-même, son idée, sa trouvaille qui est remarquable. Cela fait penser au cinématographe surréaliste, pourrait-on dire, et par exemple au " Sang d’un poète " pour lequel Cocteau fait plonger son personnage dans l’eau jaillissante d’un grand miroir. Ici, en machinerie inverse, c’est l’invisible de la perspective qui éclabousse l’extérieur de la représentation et se reconstitue en dur dans une chose exposée. Ainsi, et comme pour une boite chinoise, le réceptacle galerie recèle le tiroir de la proposition, le tiroir de la réflexion et le tiroir de l’objet.

Jean-Jacques Viton

Exposition du 17 Février au 15 avril, Galerie Meyer,

43 rue Fort Notre Dame 13001 Marseille

MARSEILLE

|