SOMMAIRE

Ça passe par l'Art - The

American Gallery

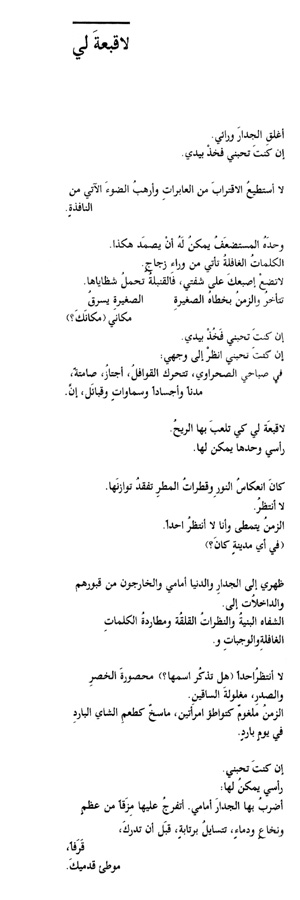

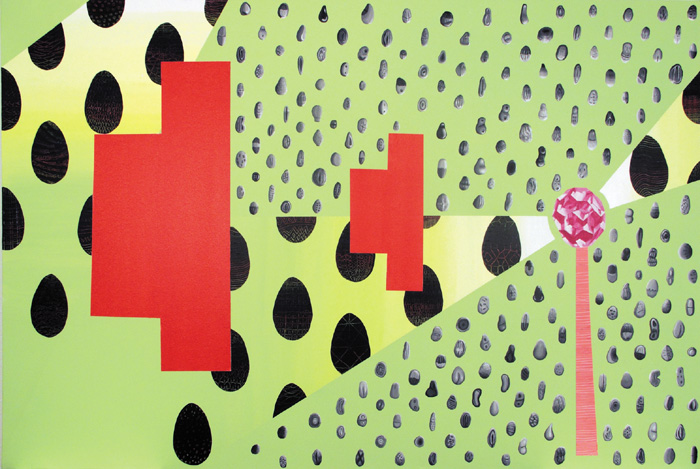

Laurent Perbos, «Martyr», Photographie Florent Joliot

Laurent Perbos, «Martyr», Photographie Florent Joliot

Ça

passe par l'Art

par Florent Joliot

L'ouverture d'un nouveau lieu,

«The American Gallery» fut l'occasion de redécouvrir ailleurs, le

travail de deux artistes invités à l'actualité régionale chargée.

En effet, alors que Patrick Guns (Galerie Polaris) terminait son

exposition à la Galerie of Marseille, Laurent Perbos inaugurait une

exposition personnelle au CAC à Istres.

Ailleurs n'a pas toujours du sens ; Aussi, localement s'interroge t-on

fréquemment sur la légitimité hors représentation, de cette

re-présentation systématique que font les artistes de leur travail,

fâcheuse habitude d'occupation des lieux, saut de puces qui n'ont pour

effet que de lasser le visiteur.

Ici le lieu diffère en tout, véhiculant une fraîcheur nouvelle dans la

relecture des travaux.

En effet, c'est à son domicile que Pamela King qui porte ce projet

accueille les visiteurs. Situé sur les hauteurs de Bompard, cet espace

débute par un jardin en restanques pour se terminer par une terrasse

surplombant le vallon et la mer, une invitation au voyage, à

l'ouverture, qui dialoguant, trouve son antonyme dans le lieu intimiste

que constitue en sous-sol la galerie proprement dite. Pamela King

invite les artistes à investir l'ensemble de ces espaces à l'occasion

d'évènements, réunions, échanges franco-Américains, le lieu restant

ouvert sur rendez vous.

Pour son ouverture, la galerie, effectue un grand écart artistique en

exposant ces deux artistes à l'approche et au langage formel pour le

moins éloignés, affirmant sa volonté d'approche libre et transversale

du champ de l'art contemporain, misant sur la complexité du lieu pour

cimenter l'ensemble. Et ça fonctionne !

L'exposition débute par la pièce «StainBlood» présentant au mur des

javelots transperçant des balles de tennis, œuvre de Laurent Perbos qui

occupant l'ensemble du jardin trouve un terrain de prédilection à

l'installation décalée de ses œuvres dans un parcours récréatif.

En effet, cet artiste qui pratique l'art du ready-made, prélève le

motif de ses installations dans le champs des activités de

divertissement, des activités de masse. Puis, détournant les objets par

le geste de l'art (l'objet étant altéré dans sa forme, son matériau ou

sa destination), il les réinjecte ensuite dans un contexte qui

participe à leur parasitage, différant ainsi le message initial que

l'objet transmet en tant que «mythologies sociales», pour céder la

place un instant à son caractère purement plastique, sculptural.

Face à ces formes ovoïdes, cette accumulation de tuyaux d'arrosage, ce

tas de parpaings criblés de flèches, on s'interroge immanquablement

«mais qu'elle est donc cette chose qui me dit quelque chose ?» pour

constater une fois le titre connu «M&M's», «Souches»,

«Martyr».que le jeu est définitivement terminé.

Perbos joue avec le statut de l'oeuvre d'art, et par son appropriation,

il entend brouiller la piste qui nous lie à l'objet, nous invitant à

réfléchir sur la manière dont l'histoire de ses formes est ancrée en

nous ; Et si d'aventure l'objet se lit immédiatement dans sa fonction,

c'est à travers la matière que l'altération procède, comme dans sa

série «Parpaings» qu'il décline dans des matériaux improbables, métal,

bois, résine, jusqu'à devenirs mous !

Dans son travail, Perbos s'attelle à révéler le caractère sculptural

intrinsèque à l'objet et pour ce faire il le débarrasse de ses

différentes couches de sens ; Ce qui pose en creux, une fois lissé, une

fois «design-é», l'importance de cette charge sociale que l'objet

conserve.

Ici, la dimension ludique de son travail se retrouve jusque dans sa

présentation : «les souches» composées de tuyaux d'arrosages retrouvent

leur place en entrée de jardin, les «M&M's» comme friandises le

temps d'un vernissage, tandis que le «Martyr» et «le feu de néons» nous

invitent non sans humours, à poursuivre notre parcours jusqu'au travail

de l'artiste suivant ; L'ensemble s'insérant parfaitement dans la

promenade comme un petit jardin d'agrément, une mise en bouche joyeuse

avant de plonger dans l'espace de la galerie en sous-sol.

La galerie quant à elle se prête particulièrement bien à la pesanteur

du sujet traité par Patrick GUNS, l'espace tout en longueur présente

son travail «My Last meal», proprement et froidement exposé comme il se

doit, pour terminer sur un diaporama percutant occupant le mur du fond.

«My Last meal» est un travail en cours, initié par Patrick GUNS il y a

quelques années alors que heurté par le cynisme d'une publication qu'il

découvrait sur le site Internet du département de la justice du Texas,

divulguant publiquement une liste des derniers repas commandés par les

condamnés à mort avant leur exécution, il décidait : «d'en exacerber le

goût en le tirant du côté de la Vie et par là même d'affirmer mon

opposition à la peine capitale.» Ce disant, il confie la liste des

repas à des chefs cuisiniers de renommée, leur proposant d'exécuter

celui de leur choix dans une réinterprétation du dernier vœu du

condamné, dans un geste d'offrande «humaniste», d'hommage à l'être en

tant qu'humain «Il me semble que seul un artiste du palais peut

interpréter ce choix, célébrer les agencements et les compositions

chromatiques à travers sa présentation, et ses couleurs, dans une

apologie de la Vie face à la mort décidée.» Ainsi Patrick Guns,

laissant libre cours à l'interprétation du chef, immortalise-t'il

l'événement sous la forme d'un assemblage texte-image distancié. Alors

que le texte dévoile la composition du menu rédigé dans une typographie

grasse qui varie arbitrairement à chaque condamné, lui donnant ainsi un

corps personnifié ; A sa droite l'image, prise de vue frontale Illustre

le chef en pied dans sa cuisine, présentant le repas exécuté.

Curieusement le procédé induit que le sujet ne reste pas le plat (que

l'on distingue à peine), mais le cuisinier qui figure lui-même le

condamné à la postérité. Comme la nourriture passe par le corps, cela

passe par les corps.

En effet, si l'on regarde les images ainsi réalisées avant d'en

connaître la genèse, il est frappant de constater la tension et le

malaise qui s'en dégage en particulier à cause de l'attitude des

personnes représentées qui hésitent entre faire honneur comme il se

doit au condamné à travers la présentation de leur plat (tentant un

rictus, une ébauche de sourire), et l'absolue gravité de la situation.

La posture étant simplement intenable.

Ce travail pose de nombreuses questions...

Il aurait été problématique qu'il soit esthétisant, et le discours, le

choix du cadrage distancié, de l'image réduite participent d'une

certaine forme de pudeur, de volonté d'humanisme (naïf ?) affirmé ;

Mais cette redondance d'une esthétique froide et frontale, l'usage de

la police différenciée, ainsi que les cartels qui spécifient le nom du

condamné à mort, celui de l'état dans lequel il à été exécuté, la date

de la mise à mort ainsi que le nom du chef, de la ville où il officie,

et la date de l'exécution du plat sur un même plan sémantique,

participent tous d'un certain maniérisme qu'il y a lieu d'interroger

lorsque l'on traite un tel sujet. À cela s'ajoute le décalage

comico-tragique entre la simplicité de la requête des condamnés qui a

trait à des plats et des goûts le plus souvent hérités de l'enfance, et

leur exécution réinterprétée par des grands chefs à la renommée

internationale.

L'artiste place le spectateur-voyeur dans la même posture intenable que

le cuisinier et c'est de là que se dégage toute la force de ce travail

: dans sa capacité à véhiculer le malaise à travers les corps.

Il est à noter qu'aucun des chefs Americains sollicités n'a accepté de

participer au projet jusqu'ici. En dehors de la forme, l'exposition de

ce travail pour l'inauguration prend donc tout son sens dans ce lieu

amené à être hautement fréquenté par des Américains.

Ainsi, l'ambiguïté relative à la forme de ce travail artistique nous

amène tout naturellement à nous interroger sur la possibilité ou pas de

retranscrire dans une quelconque forme un tel sujet, un tel propos, et

en cela pose la question des limites de tout travail artistique

conceptuel et politique traité et réalisé comme tel. Limite que pour ma

part je place dans l'intention conceptuelle elle-même de traiter en

substance un tel thème. Du pur concept intenable dans le réel tout

comme la peine de mise à mort elle-même.

F.J.

Laurent Perbos

Patrick Guns

juillet 2010 (exposition clôturée)

American Gallery - contemporary art

10 bis, rue des Flots Bleus, 13007 Marseille

Pamela King - Tél. : 06 27 28 28 60

the.american.gallery@free.fr

Renseignements : Sandra Karkos 06 63 04 56 03

Florent Joliot - Photographe +33 (0)6 63 04 56 03

flo.joliot@gmail.com

Ça passe par l'Art - The

American Gallery

|

SOMMAIRE

Festival SENTIER ARTE E NATURA

- Queyras et Piémont - été 2010

Luciano di ROSA

Luciano di ROSA

LAND

ART EN GRANDEUR NATURE

par Emmanuel Loi

Le disparate en art provient de

plusieurs sources : les lieux pour montrer des productions faites pour

être cloîtrées ont longtemps dicté leur histoire. S'accumulaient

pendant des décennies et des lustres dans des réserves des œuvres

pillées (talismans, fragments de l'usufruit d'une conquête) qui étaient

sorties à des intervalles réguliers et que visitaient des regards

nostalgiques pas toujours tendres. Reliques et poteries, statuaires,

pyramides. Les lignes de force de l'art à ciel ouvert ne se lisent pas

de façon anthropomorphique ; la poigne de l'homme, la façon dont il a

imposé à la nature énergumène son sillon, se lit dans les temples.

C'est en cela que la poussée de l'art environnemental se distingue de

l'art monumental, de la vétusté des nécropoles où même les parutions

les plus acides, les plus immédiatement moulées par la commande

publique et le goût dominant prennent date et eau. La prise de

conscience du danger croissant de l'agression de l'homme sur sa

biosphère joue aussi dans le domaine des arts plastiques où nous avons

vu évoluer sémantiquement le passage de land art à création in situ,

sur le site.

Si le pasteur Oberlin écrivait à l'abbé Grégoire en juillet 1787 : «je

dois écrire sur ce que je ne sais point», il en reste de même pour le

critique. Il se forme comme une ligne de résistance où la marque

d'attachement au territoire se ferait d'autant plus grande que la

promenade, le parcours du baladin tendent à se réduire. L'intervention

de l'artiste en pleine nature ne peut se passer de chemin. Pour

l'édition 2010 de SAN Sentier Art Nature, onze artistes montrent chacun

deux œuvres, en Italie et en France.

Les œuvres ne sont pas disparates. Le cadre de présentation des oeuvres

détermine un accompagnement, il faut marcher, crapahuter, grimper,

mériter pour saisir le point de vue de J-F Marc près d'une bergerie ou

voir la pirogue évanescente de Polska à 2000 m sur un étang. La notion

d'effort et de récompense sont le pendant d'une oisiveté ou d'un flirt

paysager, certains travaux ont la chance ou la faculté de se trouver au

bord d'un ruisseau, d'un petit pont ou à l'entrée d'un parcours

initiatique. Comment se fait le choix d'opérer à tel endroit pour tel

artiste, cela dépend-il de la difficulté de l'œuvre, du maillage

identitaire du bornage ou un pur caprice aléatoire ? La difficulté

d'accès du terrain, l'incongruité de la proposition, le défi technique,

autant de paramètres que le directeur artistique D. Boisgard définit

comme une alliance, un abécédaire du désir. Certains artistes profitent

d'un enchaînement temporel, ils sont invités à plusieurs reprises.

Spécialisés dans ce type d'interventions, ils connaissent les modes

opératoires de prescription.

Arnaud de LA SABLIERE

Arnaud de LA SABLIERE

Deux projets s'appuient l'un

sur l'autre. Au sein du programme ACCOTRA,

partenariat de jumelage frontalier soutenu par l'Europe, Grandeur

Nature propose des résidences pendant trois semaines en juillet à

quatre jeunes artistes, cette année Guillaume Légué, Laure Moulié,

Vianney Cottineau et le talentueux Gaspard Struelens. Le but de ces

résidences est de tisser des liens avec le territoire en impliquant des

artisans locaux. Etudiants en écoles d'art et venant de toutes les

régions de France, leur séjour artistique dans le Queyras se clôt par

la monstration de leur travail in situ. Cinq conférenciers, de Nadine

Gomez à Gilles Tiberghien ont animé des débats sur l'expérience de

l'art contemporain in situ. Des projections grand public sous les

étoiles clôturent chaque journée de marche.

L'autre projet Sentier Arte e Natura, lui aussi projet franco-italien

qui fédère la région Piémont et la région du Queyras veut développer un

partenariat d'itinéraires où sont égrenées un nombre d'œuvres.

Pour Stéphanie Cailleau qui a habillé deux gros rochers de laine sur

lesquels elle a fait émerger de drôles de plantes avec morceaux de

plastique fondus et fermetures Eclair, ses Anémones d'alpage

appartiennent autant au conte de fées qu'à un nouveau métissage,

l'hybridation des éléments et débris industriels trouvés dans les

alpages (morceaux de vêtements de randonneurs, K-Way, polaires

abandonnés, vieux joggings) s'opère et les fleurs synthétiques,

pudiques et insolites laissent apparaître des morceaux de monde.

Pascal Mirande a conçu des guérites qui tiennent à la fois de la cabine

de plage que du poste frontière. Par un judas, on peut lire une

citation d'auteur, de Leonard de Vinci à Max Jacob. D'un format

impraticable, ces six cabines occupent l'espace comme les graines

perdues d'un chapelet. L'apposition d'une œuvre dans le paysage qui ne

veut jouer que de l'insolite s'essouffle assez vite.

Par contre, le plan d'Olivier de Sépibus marche du tonnerre. Au col

d'Agnel à plus de 2500 m, il a de part et d'autre de la frontière et du

mont dominant, disposé deux angles de galets rouges qui forment les

angles apparents d'un iceberg enfoui, d'un monument ancien recouvert

par la caillasse. Comme il dit : «Lorsque nous partons à la montagne en

effet, nous attendons que le paysage regardé corresponde au corpus

d'images pittoresques et romantiques que nous avons tous en nous. Nous

voudrions que tout nous soit révélé et évident du premier coup d'œil.»

Si le spectateur, l'automobiliste, au prix d'une course harassante dans

une côte à plus de 14% par endroit ne saisit pas le double volet de la

construction imaginaire, il ne jouit pas de l'astuce du privilège du

plan préétabli. Associé à un sac de sable de poste militaire par

certains promeneurs, cette œuvre ambitieuse nécessiterait peut-être une

signalétique antérieure en plusieurs étapes sur les flancs du col afin

de capter l'audace du schéma extrêmement elliptique.

Jean-Yves Piffard a rassemblé des pierres pour former au bord des deux

sentiers des fours à pain et à tourbe traversés par des arbustes

écorchés et passés à l'argile pour former des étagères. Il a fabriqué

des plaquettes d'argile qui forment un livre d'une page rehaussé à

chaque fois de l'empreinte de la main et les a cuites au four. Chaque

promeneur dispose d'une vingtaine de plaques sommaires qui préfigurent

une bibliothèque pauvre, rustique et essentielle : les ouvrages d'une

page évoquent les tablettes de buis chères à Pascal Quignard et à Simon

du Désert. Un ermite cultivé met à disposition son maigre butin pour le

pèlerin.

Un peu plus haut, dans la forêt, une sylphide au nom de scrabble Boucl

a monté un cadre, une portion de carré en voulant utiliser des

baguettes de noisetier écorchées faisant écho à la dentelle de la

vallée. L'artiste dit que «la flore est une seconde peau pour la Terre,

comme un motif textile posé sur sa surface.»

Mais le travail le plus convaincant reste celui du napolitain Luciano

di Rosa qui a concocté deux Heureux présages de haute volée par la

franchise de la proposition et la radicalité rieuse du binôme réalisé

en Italie au bord de la retenue d'eau de Castelo, une cocotte en papier

représentant un bateau repose sur la grève, l'astucieux pliage recèle

en italien un texte d'Aldous Huxley «Le meilleur des mondes», la page

échouée d'un texte précurseur sur une sculpture métallique de 2,50 x 75

cm de haut est signifiante.

L'avion de papier de 3 m de haut et de 1,20 m d'envergure planté dans

le sol vient compléter la partition. L. di Rosa dit que ce sont «des

objets qui viennent de loin» et il insiste avec Gorge Orwell qui

dénonce dans 1984 la concentration du pouvoir exercé par la classe

dirigeante.

Si l'on regarde les autres réalisations de ce plasticien prometteur né

en 1978 : un paquet cadeau de 1,50 m qui ne devait s'ouvrir qu'en 2012

et que la dureté de l'hiver a molesté, un code barre fait avec des

écorces en 2008 et restauré chaque année ainsi qu'un lance-pierres

géant qui vise un îlot au lointain, nous avons là un artiste costaud

qui se lève. Les objets qui arrivent de loin arrivent de l'enfance, ils

en ont la grâce et la majesté, dérisoires fétiches de l'imagination et

joyaux qui changent la lumière.

E.L.

Sentier Arte e Natura (SAN) - Année 1

www.sentier-san.eu

Association Grandeur Nature

Tél. : 06 99 52 55 05

info@festivalgrandeurnature.com

www.festivalgrandeurnature.com

Festival SENTIER ARTE E NATURA

- Queyras et Piémont - été 2010

|

SOMMAIRE

ART-O-RAMA & Vacances

Bleues - Show room - Boris Chouvellon

Boris Chouvellon, «Petites victoires, petites morts»,

trophées, lit, 2010

Boris Chouvellon, «Petites victoires, petites morts»,

trophées, lit, 2010

Acquisition de la Fondation d'entreprise Vacances Bleues dans le cadre

d'ART-O-RAMA 2010 - Photo B. Muntaner

Copyright Fondation d'entreprise Vacances Bleues

Les

couleurs de l'absurde et de la dérision !

par Bernard Muntaner

En entrant dans l'espace

d'ART-O-RAMA(1) nous sommes accueillis par un grand lit à baldaquin

dont les colonnes sont constituées de coupes de pacotilles superposées

qui encadrent un lit recouvert d'un dessus rouge passion sur lequel se

prélassent quatre coussins enchevêtrés. Métaphores des corps enlacés,

passés et à venir ? Réceptacle de fantasmes érotiques ? Les colonnes

sont disposées aux quatre coins du lit, chacune est constituée de

coupes en plastique argenté ou doré, de celles que l'on remet aux

vainqueurs de compétitions sans prétention, entre clubs de quartiers

lors des dimanches sportifs, et qui peuvent faire rêver quand elles

sont alignées sur une étagère. Ces coupes sont renversées, l'une sur

l'autre, cul par dessus tête pourrait-on dire ici, dans un systématique

tête à queue. On dit bien «ériger une colonne». La colonne, comme tout

ce qui se dresse, est une érection. En ajoutant à chaque extrémité un

miroir, l'artiste en fait une colonne sans fin visuelle, qui laisse

augurer de l'infini abyssal d'une érection, ce qui, déjà dans le

concept, mérite un trophée ! On aura compris que les coupes ici

honoreraient les meilleurs résultats, les grandes performances lors de

manifestations érotiques et sexuelles pratiquées au lit. Le titre de

l'œuvre de Boris Chouvellon, Petites victoires,

petites morts confirme bien la notion de jouissance dans l'expression

«petites morts», quant à «petites victoires», elle souligne le côté

dérisoire et ironique de ce que serait la «victoire» dans le lit d'Eros

! Chacun a son champion ou sa championne... C'est un jeu où il n'y a

pas de règles, pas de départ, pas d'arrivée, pas de concurrence. Que

veut dire pour chacun la performance au lit, et en plus d'y battre un

record ? Qui en serait le vainqueur ? Dans son propre champ de

pratiques, on peut hiérarchiser ses expériences savoureuses, voire

exceptionnelles, mais que valent-elles en regard de celles de nos

nombreux voisins ? Alors la dimension dérisoire, ironique, et, pour

tout dire absurde, nous apparaît dans cette œuvre, car il n'y a pas de

référent univoque dans ce type de "compétition" amoureuse et/ou

sexuelle... Même si on parle vulgairement de "sport en chambre", il

semble que ce jeu se situe plus dans un espace sensible, entre la

prégnance du désir et l'aboutissement du plaisir, que dans la

gymnastique à deux. C'est de l'ordre de l'expérience, ce qui, par

essence, ne peut se transmettre, qu'elle soit liée à l'ancien

Kamasoutra, ou à des pratiques plus contemporaines, ou non. Le fait

d'attribuer autant de coupes-trophées dans le lieu même de la chambre,

nous "chambre"... Ces trophées voudraient titiller notre narcissisme,

notre supériorité (et uniquement celle du mâle ?) ; allongé sur le lit,

on voit son propre reflet se multiplier sur les formes convexes des

coupes, et on se dit «je suis le vainqueur, j'ai eu la coupe, et même

plusieurs, j'en suis même entouré...!» Mais trop, c'est trop. Il y a

loin de la coupe aux lèvres !... L'humour kitsch agit alors pour

souligner la dérision de notre dimension humaine : la vanité, la bêtise

de la prétention, et nous invite à un grand éclat de rire. La seule

coupe qui vaille ici, c'est celle que l'on peut boire jusqu'à la lie.

La dimension de dérision et d'absurde semble être un point de vue

privilégié chez Boris Chouvellon. À côté de cette œuvre, dont le projet

a été mécéné par la Fondation Vacances Bleues(2) à

Marseille, l'artiste a présenté également une vidéo qui le montre,

marchant en dessous d'une ligne d'horizon, sur une digue en béton où se

trouvent deux grilles de chantier qu'il déplace l'une après l'autre et

à la suite, créant un simulacre de frontière entre cette jetée et la

mer. On aura remarqué que la hauteur de la barrière est égale à la

hauteur qui se donne à voir entre le haut de la digue et la ligne de

l'horizon. La mer derrière une grille, un mur ajouré : protection de

quoi ? Quels enjeux ? L'artiste est à l'œuvre, tel un Sisyphe

horizontal dans cette vidéo montée en boucle, et donc sans fin encore,

et qui pourrait convoquer l'écho d'un Buster Keaton, d'un Samuel

Beckett ou d'un Philippe Ramette plus contemporain. Faire les choses

pour rien ! Pour le jeu. «Je sais que c'est stupide, mais je le fais

quand même». L'esthétique du gratuit et du non-sens. Aller jusqu'au

bout pour le plaisir de l'insensé. Mais c'est mettre aussi beaucoup de

sens que de jouer avec ce qui n'en a pas... à première vue.

Boris Chouvellon, Sans titre, Série, Photographies

contrecollées sur Dibon, encadrées, 1,2x1,8m

Boris Chouvellon, Sans titre, Série, Photographies

contrecollées sur Dibon, encadrées, 1,2x1,8m

Courtesy de l'artiste

Enfin, sur la paroi extérieure

du stand, trois photos de drapeaux

attirent notre attention. Nous sommes dans un même rapport de stupide

vanité que dans les œuvres précédentes. Chaque drapeau est vu d'en bas,

photographié en contre plongé. On lève toujours la tête pour admirer,

c'est plus grand que soi, on est dans un espace dominé. Le drapeau, on

le voit de loin, c'est l'emblème d'un pays, ce qui réunit un peuple :

«servir sous les drapeaux», «la levée du drapeau», «l'hymne au

drapeau»,... etc. C'est le symbole d'une nation. Il est le signe de

ralliement dans le tableau La liberté guidant le peuple

de Delacroix. Il est sacré ! Au point que, symboliquement encore, quand

on veut avilir l'ennemi, on brûle son drapeau sur la place publique. Et

de même ici, ces hampes ne soutiennent qu'un fantôme de drapeau, un

squelette desquamé, un délitement du symbole, une mort annoncée et

entreprise de sa dimension sémantique : une disparition naturelle que

le temps et les intempéries ont réussi à user, au point d'en rendre

certains peu reconnaissables. Perte du sens. La nature reprend ses

droits, use et abolit visuellement les signifiés de l'étendard que

l'homme a voulu créer de façon durable, voire impérissable ! L'homme et

la nature se rencontrent ici, le combat de toujours se trouve illustré

dans cette opposition qui souligne encore la dimension vaniteuse et

absurde de nos images, comme le disait déjà Pascal. La prétention est

de ce monde, mais la dérision aussi. Alors : Gloire à l'absurde,

hissons les couleurs de la dérision !

B.M.

Octobre 2010

(1) ART-O-RAMA, Salon d'art

contemporain, du 10 au 12 septembre 2010

La Cartonnerie - Friche la Belle de Mai à Marseille

(2) Pour la deuxième année consécutive, la Fondation

d'Entreprise Vacances Bleues s'est associée au show room

d'ART-O-RAMA, en passant commande à Boris Chouvellon, pour la création

d'une œuvre qui viendra compléter sa collection et sera exposée dans

l'un des nombreux établissements hôteliers de la société.

www.art-o-rama.fr

ART-O-RAMA & Vacances

Bleues - Show room - Boris Chouvellon

|

SOMMAIRE

P A Y S A G E S C H A V I R E S

Caroline Le Méhauté au domaine de Grand Boise,

«négociation 24 - être là», polyuréthane extrudé, résine, plexiglas,

60x700x10 cm

Caroline Le Méhauté au domaine de Grand Boise,

«négociation 24 - être là», polyuréthane extrudé, résine, plexiglas,

60x700x10 cm

P A Y S A G E S C H A V I R E S

par Emmanuel LOI

L'art est une pratique ruineuse

qui peut rapporter gros. En parvenant à isoler les phénomènes de

bruitage et d'encrassement des synergies dont nous voyons à longueur

d'exhibitions dans des lieux mal identifiés ou surcodés la ribambelle

fanée des déceptions encouragées, on peut gagner un peu de place. Se

sentir parfois un peu moins amer, revenu de tout.

L'entreprise menée par l'association Voyons voir dans un projet de

partenariat avec des domaines viticoles où les artistes reçus en

résidence sont invités à exposer sur le site de production a gagné

année après année de l'ampleur. A l'initiative de Bernadette

Clot-Goudard qui avait déjà montré son talent et son goût affirmés à la

tête du centre d'art contemporain d'Istres, des plasticiens montrent

cette année dans les exploitations partenaires les travaux de Nicolas

Desplats, Caroline Le Méhauté, Fabien Lerat et Boris Chouvellon.

La prise en compte de l'espace d'exposition à ciel ouvert n'est pas une

mince affaire. La question du sertissement dans un cadre établi, le

périmètre clos d'une galerie ( quelles que soient les dimensions) pose

la problématique du point de vue dans toute son excentricité : quelle

est la distance idéale pour saisir une œuvre, que l'alentour ne soit

pas déférent ou outrageux, comment se camper dans un face à face en

plein champ, en pleine vigne, avec une œuvre qui en général n'en

demande pas tant ? Exposer dehors, au su de tous - même s'il faut faire

quarante bornes pour dénicher la perle rare et siffler un petit nectar

- souligne le détournement, appelle l'appropriation et suppose d'éviter

la controverse entre adaptation et acclimatation entre la sacralisation

de l'écrin (un lieu fait pour) et l'édification païenne de la borne, du

totem, du menhir ou de la stèle hors décor.

Dans une biologie de l'art, nous pouvons voir que la force d'une

proposition provient en grande part non seulement de son impact sur le

regard convié du passant ou amateur mais aussi de la percussion en

retour sur son auteur, tel le recul d'une arme. L'adaptation à une

technique, à un lieu, à une tradition, facilite le travail ; le

processus d'aménagement de l'outil à la performance est une nécessité

et un permis de voir. Volontaire ou subi, ce mouvement de translation

et de conversion invite à correspondre, à trouver des correspondances

entre l'objet dépareillé, sorti de son contexte et de son acceptation

courante et la production outillée d'un sujet non reproductible, de la

pièce, du morceau célébré. L'acclimatation -comme le Jardin du même

nom- est toute autre chose. Elle implique une gouvernance commune entre

l'instinct et la coutume, entre l'obstination à se reproduire de la

part de tout ce qui est vivant et le besoin de donner le change.

L'exposition de plein air, la dépose temporaire dans des lieux

inadaptés, enclos dans des jardins et espaces privés à destination

précise ou sur invitation, se différencie de l'installation plus ou

moins pérenne de la commande publique, commémorative ou non. Elle est

factuelle, ingénieuse et occasionnelle. Venir visiter une œuvre dans un

lieu où il n'y a de passants que conviés fait penser au privilège du

grand seigneur qui, dans l'enceinte de son château ou de sa villa

romaine, recèle quelques pièces transformées en vestiges afin d'attiser

la convoitise et asseoir sa magnificence.

En dépit de ses embûches - distance, isolement, signalétique

incertaine, action doublonnée de promotion des caves, cuvées de jeunes

artistes, label promenade et écotourisme culturel - la proposition de

Voyons voir fonctionne avec pas mal d'allégresse. L'écueil du

sponsoring lourd est évité, Ricard et Caisse d'Epargne n'apparaissent

pas, la manifestation sait rester modeste et pointue.

Quatre artistes montrés à Grand Boise valent le détour. L'art est une

pratique druidique, si l'on en croit nos yeux, si l'on se fie à ses

yeux, si l'on accepte d'être excentré. Nicolas Desplats a construit

sous forme de panneau publicitaire qui macule l'entrée de la plupart de

nos agglomérations un photogramme panoramique du point de vue. Thème

double de la duplicité barré et souligné d'un RIEN NAIT A SA PLACE, la

planche-contact d'une partie de réel est agrandie. On y voit et est

représentée la vallée de Puyloubier et Pourrières qui marque les

contreforts de la Sainte Victoire.

Montage subtil qui déroge à la perception binoculaire classique. Incité

à lire le paysage, à décrypter le message-slogan, le pèlerin

s'interroge sur le mystère jubilatoire du surlignage (commentaire,

dédiscalie, incantation). En effet, quelle est la place de la naissance

du regard, d'où je vois ? puis-je avoir été là et mesurer la migration

? Focus sur le cheminement, la déambulation et la perspective.

Peintre des monts et du cadrage de la montagne, Desplats a serti là un

sécatif, chaque explorateur éprouve au sommet d'une butte ce sentiment

sur une crête dominant la jungle. Incitation au voyage sur place,

occasion de dérive. Lui reste à parcourir ce qu'il a déjà effectué, il

ne peut nullement simuler l'effort par une transaction psychique : tout

se ressemble, tout se répète et il faut pourtant y aller. Le lieu de

naissance du plaisir est-il pile poil lieu de la naissance du regard ?

Caroline Le Méhauté a pris possession de l'étang et a aussi paraphé

l'espace au dam de certains qui ont jugé que la nature se passe de mots

et n'a nul besoin d'être illustrée. Cette accusation de calcul

pernicieux, de surcharge, n'est pas vain et mérite débat. Au milieu

d'un étang en forme de cœur, l'artiste a disposé parmi les ajoncs

quatre lettres en polystyrène de 80 cm de haut, les a lesté et relié

entre elles de sorte qu'elles puissent pivoter selon l'alizé. Les

quatre lettres R, I, E, N, anagramme de Nier et de Rein, ne se

mélangent pas et obéissent à la caresse du vent. L'effet de surprise

est réussi quand, arrivé au sommet d'une colline, nous découvrons la

pièce montée sybilline.

RIEN au milieu de la nature, au milieu de l'eau. Que l'allitération

soit un geste de prédation, rien n'est moins sûr. La nature a-t-elle

une probité avant que l'on y soit, avant le regard porté sur elle ?

Resucée rousseauiste, hymne du poète à l'état d'immanence vécu comme

pureté. Cet étang, créé et aménagé par la main de l'homme, supporte une

intervention et l'appelle. Pour paraphraser Devos, rien ce n'est pas

rien du tout. Un étang, ce n'est pas rien. Etang alangui, eau dormante,

lieu de concert, anse de la mélancolie (Ophélie, Virginia Woolf et

autre Mélusine). L'étant comme lieu de l'être. Par cette stance,

Caroline le Méhauté a franchi une étape, son travail antérieur d'une

belle finesse laissait présager cette avancée. L'évocation par peu de

moyens, à portée de voix, la mise en garde du silence. Faire payer aux

mots leur tribut et refuser la compromission du discours. Beau souffle

présocratique.

Les autres travaux sont d'une autre facture à l'ellipse moins réussie.

Fabien Lerat a créé un miroir-écran qui fait face à la Sainte Victoire,

l'idée de cadre appelant et réfléchissant une image surconnotée, la

masse de la montagne Sainte Victoire, produit un écho assez plat,

plutôt scolaire ; le cinéma de la représentation, l'abus de l'emblème,

le registre de la carte postale et du cliché intégré et exportable est

traité sans trop de perspicacité ; le renvoi à l'histoire de l'art en

tant que clin d'œil, que clapet alternatif de l'entendement ne prodigue

pas de saisissement. Exercice terrien qui approche et épelle la mémoire

d'un site mille fois fléché sans vraiment le déjouer, faire jouer les

mécanismes d'identification, de reconnaissance, de simulation. Le grand

miroir et son belvédère restent statiques ; couvert d'un fin fil

opaque, la vue imprenable prise dans un jeu de ping-pong étouffe, la

correspondance est trop vite établie entre la jouissance du regard et

son assoupissement dans le codex. Entrebâillement académique, le

vouloir dire, le vouloir montrer sont mis en avant et ne peuvent

progresser par un accident, une désinence, un saut. Sorte de mirage

éteint, cette installation laborieuse ne stimule ni l'œil ni les

synapses.

Par contre, la dernière proposition de Boris Chouvellon paraît beaucoup

plus costaude et alerte. Il a conçu et monté une piscine de béton

carrelée à l'emporte-pièce, à la verticale. Travail lourd, épais,

hyperconcret. Evoquant la série de menhirs moulés érigés à la gloire du

crédit qui polluent les arrière-pays ensoleillés, l'artiste trentenaire

frais émoulu de son art du contrepoint dénonce avec force la mainmise

de gadgets lourds dans l'environnement ; il ne fait pas dans la

dentelle, le mausolée destroy qu'il a édifié dans le domaine de Grand

Boise persiste à être grotesque, un emblème farouche du mauvais goût,

du presque riche qui s'extasie à barboter dans une bassine en

plastique. De Montélimar à Menton, ce genre de pustules pullule,

piscines en plastique moulé bleu. La stèle, par sa monstruosité

pataude, déjà ruine, cingle le préjugé. La peau du luxe en kit. Laissé

en chantier au gros œuvre, le monument à détruire suscite un parallèle

avec la défection de la beauté du bassin d'eau douce datant du XVIIIème

siècle ou de la retenue d'eau, du coude d'eau rêveur. Chant sépulcral

de la vergogne, un beau tempérament d'artiste, quelqu'un qui ne fait

pas dans le futile, dans le coloriage. Ou l'association d'idées à

quatre balles. Construire une ruine est bien sûr métaphorique.

Ce type d'initiative entrepris par l'association Voyons voir montre

qu'il est possible de déspatialiser le champ culturel de l'exposition.

L'art à la campagne, sans être du land art ou de l'art floral. La

déroute du confinement doit être encouragée. L'art in situ en tant que

pratique festive.

E.L.

Du vignoble au jardin

28 mai- 29 août 2010

Domaine Château Grand Boise

Chemin de Grisole, 13530 Trets

Voyons voir art contemporain et territoire

www.voyonsvoir.org

P A Y S A G E S C H A V I R E S

|

SOMMAIRE

UN JOURNAL DE LODÈVE 2010

Vernissage de l'exposition Calligrammes, Photo

Montagne Froide

Vernissage de l'exposition Calligrammes, Photo

Montagne Froide

Festival de Poésie

Voix de la Méditerranée

du 17 au 25 juillet 2010

13ème édition

par Nadine Agostini

Samedi 17 juillet

Avec Jean-François Meyer et Marina Mars. Arrivés à Lodève. Appartement

cœur de ville.

19h00 - Discours d'ouverture. «Les

Voix, grand moment de fraternité.» Marc Delouze «Il y a

treize ans, impression de lancer une grande bouteille de champagne.

Immense plaisir aussi d'accueillir Bernard Noël pour ses 80 ans. Et

Armand Gatti. Et Henri Deluy.» J.Blaine «Depuis cinquante ans je me dis

: ce que nous faisons, poètes, est parfaitement inutile. Et quand on

voit ce qu'ont fait les enfants, non, pas inutile. Place aux jeunes et

aux nouvelles formes de poésie.» Une anthologie regroupant des textes

des auteurs invités vient de paraître.

21h00 - Soirée d'ouverture. Les

Méditerranéennes. 13 femmes poètes et des musiciens. Voix

multiples langue d'origine et traduction. Accordéon guitare percussions

violon vielle saz.

Michel Collet - Photo Montagne Froide

Michel Collet - Photo Montagne Froide

Dimanche 18 juillet

12h30 - Alarme. Alarme. Serge Pey et Chiara

Mulas. Sirène et mégaphone. Poème de négociation.

Grand étendage textes / dessins oiseaux / photos / encrages / points

d'interrogation et mouvement poisson. «à la main comment veux-tu...

alors on se moque de moi...» Chamanique ou rupestre ? «Si j'ai un

bâillon sur la bouche / comment veux-tu que je te parle / pour dire que

j'ai justement / un bâillon sur la bouche ?»

Déjeuner dans la cour de l'école. Blabla avec Jean-Charles Depaule.

- Quel est le rôle qui t'a été confié dans cette 13ème

édition du festival de Lodève ?

- Celui de présenter des rencontres brèves sous le signe de la

dégustation de vin dans un lieu dédié à l'art et au vin. Ce matin il y

avait une très grande qualité d'écoute. Plein à craquer.

16h00 - Jean-François Meyer présente le

festival Poésie-Marseille. Cette année, ce sera le

7ème anniversaire. Le festival s'ouvrira sur la poésie du monde arabe.

18h00 - Vernissage de l'expo Calligrammes

(XIX, XX et XXIème siècles) qui a pour support un catalogue de 500

pages, calligrammes, compagnie & cetera

paru récemment aux éditions Al Dante.

21h00 - Action Poétique Anniversaire. N° 200.

Maxime Pascal lit quelque chose sur les oiseaux. J-C Depaule lit A la

prose. «...jetées de fleurs... virgulette... ciseau de jambes nues en

l'air... tradition et récit... grenouille à peau de concombre... la

bière n'a pas le même goût...» Claude Favre «... sanglier...s'ébrouer

de bruits de verre... mastique d'espoir... pupilles muettes et

plonger... j» Henri Deluy «... et puis la courbe séchée des noms sur la

colline... ce qui s'ajoute s'éloigne... deux couteaux se partagent la

plaie...» Liliane Giraudon la fin d'un portrait d'Antonin Artaud «...

les couleurs des petits cahiers... les tubulures les croix... la notion

de grumeaux chez Artaud... il faut regarder ce dessin encore une fois

après l'avoir vu une fois... Artaud et son interne écartèlement de

l'être...» J. Blaine «... ce côté... est une façon d'écrire que

l'auteur n'a rien à dire... l'immortelle mort du monde... les histoires

sont simples c'est l'écriture qui les rend complexes... l'insecte n'est

pas allé loin...»

Fin de soirée. On mangera et on boira toujours dehors. Dans la

fraîcheur de la nuit.

Edith Azam et Démosthène Agrafiotis - Photo Montagne

Froide

Edith Azam et Démosthène Agrafiotis - Photo Montagne

Froide

Lundi 19 juillet

Marché aux livres. Stand Fidel Anthelme X. Frédérique Guetat-Liviani et

Dominique Cerf.

18h30 - Frédéric Nevchehirlian en poète

désincarné. Michel Collet la femme de lettres et le lé le lez le lait.

La femme de l'être ? L'affame de lettres ?

19h30 - Projection du film de Jacques-Henri

Michot Terre ingrate, mais pas totalement. Il montre qu'ailleurs aussi

des travailleurs manifestent, se rebellent, que les esclaves ne veulent

pas mourir de faim, qu'ils veulent être des hommes dignes et respectés.

21h00 - Compagnie Alzhar.

Rimbaud Tarkos Artaud Char Cendrars Quintane Desheng Césaire Mallarmé

etc. Un comédien une comédienne. De beaux moments.

22h30 - Projection J. Blaine, l'éléphant

et la chute. Ce qui m'intéresse dans ce film de Marie

Poitevin, c'est l'interrogation de la fille. Sa place à elle. Et les

questions qu'elle se pose sur ce père, cet homme, qui intervient /

écrit sous un pseudonyme. Si forte la présence / l'absence de cet

homme.

Fabrice Caravaca et J. Blaine - Photo Bruno Guiot

Fabrice Caravaca et J. Blaine - Photo Bruno Guiot

Mardi 20 juillet

M. Collet et Valentine Verhaghe sont Montagne Froide.

Ils font aussi une revue. mobile.

11h30 - Michèle Métail. Axe Berlin / Pékin.

Odeur de l'encre de Chine. Chine ancienne. Traduction. Déclenchement

mort de Pérec. Livre. Langue chinoise permet à l'infini de faire des

palindromes. J'ai trouvé des textes du IIème siècle qui sont

extrêmement modernes. J'avais vingt-deux ans quand je suis entrée à

l'Oulipo. Le rêve de Queneau était d'inventer de nouvelles formes

fixes. Depuis 98 je travaille sur la lettre X, travail de longue

haleine.

12h30 - Giovanni Fontana. Ça roule et coule et

ça vrombit ça s'énergise ça monte et ça descend et boum ça rebondit.

16h00 - Lecture croisée. Florence P. L'inadéquat

le lancer de dé. «...attendu que... ce cœur superficie... ne

se nomme pas rien... est impropriété... insitué... annule le hasard...»

Les élèves de l'atelier lisent les textes qu'ils ont écrits.

17h00 - Rencontre radiophonique en public.

- Michel Collet vous travaillez sur le sens des mots et le son. Nous

allons écouter un extrait de votre travail sonore. La communion des

saints.

- Je travaille là-dessus. Ici avec Joachim Montessuis.

- Est-ce que, selon vous, la poésie urbaine a sa place dans la poésie ?

- Il y a de multiples aspects de la poésie... pluralité des voix.

Entretien perso avec Michel Collet.

- Pourquoi Montagne Froide ? C'est quoi ?

- C'est la traduction Han Shan, un poète du IXème siècle, qui regardait

le monde en souriant. 1989. Anniversaire de la révolution française. On

était en Chine. C'est un collectif à géométrie variable qui travaille

sur des projets avec des gens qui viennent d'autres disciplines. Nous

avons fait cette structure pour créer des évènements, des éditions et

exister face à des interlocuteurs comme par exemple les institutions.

19h00 - Stand Fidel Anthelme X.

J. Blaine lit Tchakapech. Démosthène Agrafiotis arrive de Chine.

21h30 - Le Neuf. Plein à

craquer. Edith Azam se donne à fond. Trois écritures différentes.

22h00 - Pep Aymerich. Le corps / le feu. Parti

du sol le front / recroquevillé le corps. Parti du sol le front s'élève

tandis que brûle le double. Et puis images. Le double et soi courent

sur l'eau à se rejoindre. Et puis le double que soi maltraite. Où est

le je ?

22h30 - Trio Sandrine Gironde (voix / écho et

respiration) Franck Doyen (texte comme journal de bord / journal de

mer) Fabrikdelabeslot (sons de l'eau et des cordes pincées).

Giovani Fontana - Photo Montagne Froide

Giovani Fontana - Photo Montagne Froide

Mercredi 21 juillet

10h00 - Film de F. Pazzottu. Interroge Alain

Badiou sur la poésie le poète dans / sa place dans la société / dans le

devenir. Et des habitants. Marseille qui change de visage. Les pauvres

qu'on chasse de leurs quartiers pour refaire appartements qui se

vendront cher.

15h00 - Lecture au gré de l'onde. Harold

Shimmel. Pourquoi traduisent-ils "holocauste" quand il dit "lamb" ?

Même si c'est le mot il a ce mot une résonance autre.

18h00 - Rencontres radiophoniques en public.

Lectures et entretiens ponctués par le musicien Mahmut Demir. Mohamed

Bennis (Maroc).

- Pourquoi votre besoin de faire connaître la poésie

arabe ?

- Porteuse de toute une civilisation. Poésie antéislamique. Notre part

de l'antiquité. Manière de vivre et de sentir. Présence du corps, de

l'intériorité et de l'extériorité. Ce qui m'intéresse, c'est la poésie

elle-même, la parole poétique, de quelque langue qu'elle soit. Nous

vivons dans un monde où elle est menacée. L'année dernière, j'ai

traduit Bataille en arabe. A Lodève on se sent bien. Les poètes invités

sont d'une grande qualité.

Lilane Giraudon lit extrait de La Poétesse. «...

trois petites figues vertes... a pensé... le savon... venait sans doute

de sa jeune maîtresse juive... mais où va le cœur ? à qui est-il

?...c'est ce qu'a écrit la poète à Alger... la canicule dont le nom

vient d'une étoile portant le nom d'un chien... je dois essuyer un

féminin terrible...»

- Etes-vous d'accord avec la notion de maladie définie

par Mohamed Bennis ?

- Cette maladie elle ne concerne peut-être pas les habitants de ces

deux portions de la Méditerranée... On oublie qu'il y a des frontières

avec des papiers... la maladie est dans le quadrillage des territoires.

18h30 - C'est papou / c'est pape / c'est pas

pourri / c'est pas pour rien. Ah merde ! Je déconne. Je ne suis pas la

réincarnation de Ghérasim Luca.. Bon ben en tout les cas c'est pas pour

rien que je suis revenue à la Halle. C'est plein la terrasse du bar

elle s'expanse. M. Métail dans le verbe et dans l'assiez comme elle est

belle qui murmure et qui monte la voix / le son de la voix et nous fait

rire. Et puis G. Fontana le revoilà puissante et caressante sa voix qui

nous fait rire aussi (non les poètes ne sont pas des clowns) et qui

vous pousse à la joie. Mais pleure-t-il ? c'est eux c'est elle et lui

les mètres les vrais qui donnent la mesure et qui travaillent sans

relâche au texte.

Arrive Fabrice Caravaca (poète et éditeur du Dernier

Télégramme). Loge chez moi.

21h30 - Sylvain Courtoux et Emmanuel Rabu qui

parodient qui se plaignent en chantant des non-réponses des éditeurs

qui publient pas / qui répondent pas / de la vie et mort d'un

poète de merde.

Joan Casellas bâillonné par Nadine Agostini, Photo

Montagne Froide

Joan Casellas bâillonné par Nadine Agostini, Photo

Montagne Froide

Jeudi 22 juillet

Déjà jeudi. Je n'entendrai jamais Bernard Noël. Il intervient en fin de

matinée lorsque je fais chauffer de l'eau pour le café lorsque je suis

dans la perte du langage et à sa recherche (du langage).

12h30 - Joan Casellas performe. Il sourit tout

le temps. Il compte. Il compte. Il compte. Il recompte.

- Je le fais arrêter Démosthène ?

- Vas-y .

17h00 - Les pieds dans l'eau. Manal Al Sheikh

poétesse iranienne. Dans ses derniers poèmes se mêlent la lumière de

l'Irak et celle de la Norvège. Elle a une belle voix. Erotisme interdit

en ailleurs. «...Egon n'a pas peint avec le sang des menstrues sur la

céramique de la salle de bains...»

Olivier Domerg. «... des formes et des franges se font jour... je vois

entends le... qui racle et creuse durement... faisant blêmir l'océan...

dans la naïveté de tout récit... une écume écrue et sale... houle

ourlets roulants et colère...»

18h30 - Serge Pey. Lit QUA.

Il ne lit pas il est il devient il coule son visage goutte et mouille

et pleut sur le livre. QUA QUA tandis que son poing

droit tape inlassablement sur la table son poing droit fermé le côté

droit du poing devient bâton / tambour et pierre sur le sol qui lui

rythme la voix / le débit ou bien l'un l'autre la voix rythme le poing

il est là je le retrouve qui au tout début inspira l'écriture. +

tomates / élastique.

20h00 - HP Process.

Philippe Boisnard et Hortense Gauthier chacun son ordinateur et des

trucs scotchés aux poignets et des pinces au bout des doigts et les

doigts tapent sur le clavier le texte qui apparaît au mur 2 écrans et 2

couleurs le rouge et le blanc sur le noir ou le rouge et le noir sur le

blanc je ne sais pas ça va très vite les écritures se croisent et au

dedans les voix et les respirations ils improvisent une rencontre

virtuelle les visages apparaissent sur les murs elle en grand en

vignettes le son les voix le texte se mêlent la rencontre amoureuse lui

comme spectre les lunettes et la bouche comme elle visage découvert lui

caché comme loin proche elle se lève harnachée de câbles elle tient la

caméra sur elle sur sa peau et le son de lui de sa voix à lui qui

s'amplifie qui vient vers elle qui vient vers lui la peau elle se

désir-habille se déshabille il veut la voir elle est couchée sur le dos

au sol la caméra se promène sur sa peau elle promène la caméra elle /

mon œil va des écrans petits aux murs aux doigts aux poignets qui se

lèvent et modulent la voix et font danser le texte et tournoyer aussi

et des écrans à elle en chair et en os sortie de l'écran et pourtant

dessus et / et alors c'est ça c'est ça la rencontre cette fille elle

est belle a une plastique magnifique surtout c'est surtout sa peau qui

se lève et se plaque sur l'écran on ne sait plus lequel le sien à elle

/ à lui en croix elle est en croix de dos le corps plaqué contre

l'écran le mur en croix le corps et lui il / et lui il est si ébloui

qu'il en

Vendredi 23 juillet

12h30 - G. Fontana. Texte Maori. TristAn

Dzaara j'entends. Giovanni une demi-heure le texte il le tord comme on

veut.

- Comme un percolateur Giovanni !

16h00 - Présentation d'Expoésie.

Edith Azam et son Mercure. A la fin Hervé Brunaux

et son texte en mouvement perpétuel sur les poètes et Bruno Guiot qui

écrit les noms des poètes présents sur un petit tableau. Les noms se

chevauchent sur le tableau sur la craie / les poètes nous jetons des

tomates. H. Gauthier décline des titres de thèses. Laurent Besse casse

à la masse une grosse pierre à coups de masse. F. Doyen /

Fabrikdelabelost / S. Gironde. C. Favre les marins la Bretagne. F.

Caravaca se joue de ses compères et pères. Je donne à consulter. J.

Blaine la longue marche. On boit du Bergerac amené

par les périgourdins.

18h30 - Jeryes Samawi, Jordanien, poèmes à

deux sens deux écoutes. Sourates de l'eau. Ensuite Olivier et moi et

son bon texte sur Maurice Roche Maître en pièce(s).

Grand succès.

21h00 - Joachim Montessuis performe le texte

le son sa voix SES voix et les gens bouchent leurs oreilles et pourquoi

ils se les bouchent les oreilles ? Quand les pères hurlent dans les

micros ils ne les bouchent pas leurs oreilles. Pourquoi les gens ils

n'écoutent pas ils n'entendent pas le texte ? Et puis son film La

danse des fous. Roto-reliefs de Duchamp visage de Valentine

V. comme Nijinski Michel Giroud en fou J. Blaine la langue et Joël

Hubaut la cagoule les croix les morceaux de tableaux en patchwork sur

la gueule.

Nadine Agostini, Photo B. Fichet

Nadine Agostini, Photo B. Fichet

Samedi 24 juillet

Encore raté ce matin film de Chiara Mulas et hier sa performance quand

je lisais avec Olivier. Ici, l'expression «On ne peut pas être au four

(elle découpait l'agneau, le farcissait) et au moulin (nous lisions

Olivier et moi en plein vent)» prend tout son sens.

12h30 - Démosthène vidéo et intervention.

L'eau. Les mains de lui sur l'écran animé. Le fil rouge avec lequel il

nous lie nous qui sommes assis à regarder nous qui le regardons.

15h00 - Réunion Amassada Rromani

Transversales. Projet né de la place des Rroms en France et en Europe.

Question d'identité à travers l'expérimental qui utilise

l'improvisation pour créer la rencontre. Ce qui est intéressant dans la

culture Rrom, c'est qu'elle est toujours transformée au contact des

autres cultures. Les Hongrois surtout ont utilisé la musique Rrom. Ce

soir, poètes improviseront ensemble. Comment on dit ?

- Avoir le droit de notre voix ?

- Oui.

17h30 - Départ du grand cortège depuis le

jardin de l'Hôtel de ville. Du bruit. Des cloches et puis des

instruments. Des machines. Des voix. Entraîner les passants sur les

berges de la Soulondre. Kujtim Pacàku récite et une femme lit les

traductions de ses poèmes. Ensuite on se met aux micros et les

musiciens à leurs baroques instruments et on y va. Le chourmo la

cacophonie dans mon oreille. Durant les discours précédant la lecture

et durant la lecture, j'ai pris des notes et me sers du petit dépliant

intitulé Qui sont les Rroms ? A partir de là et des

sons entendus que j'ai retranscris des poèmes de Kujtim (qui ne sont

peut-être pas les vrais mots pas les vrais sons qu'il a prononcés) je

cut up le texte composé en urgence avec les mots du poète dedans et les

sons retranscrits . Au micro donc tandis que Didier Calleja au micro en

même temps et Méryl Marchetti idem et à la fin le chourmo complet avec

Démosthène à la flûte mais pas de pan ce qui est le comble pour un

Grec. Les gens disent que c'est magnifique cette fin qu'on a faite.

Démosthène et moi remontons les rues. On a raté la performance de Serge

Pey et de Chiara Mulas avec les pastèques. On mange de la pastèque. On

est fatigués. On est bien là à écouter le récit de la performance. Le

soir D. Calleja danse debout sur une chaise. Il tournoie. Il monte sur

scène et y déploie une tente. Il fait d'une chaise un tambour.

Dimanche 25 juillet

Fabrice et moi quittons l'appartement. Il retourne à son stand. Je

rentre à la maison.

N.A.

Voix de la Méditerranée

13ème Festival de poésie

34700 Lodève

17-25 juillet 2010

www.voixdelamediterranee.com

UN JOURNAL DE LODÈVE 2010

|

SOMMAIRE

LE MACUMBA NIGHT CLUB expose

ZORA MANN Aux Ateliers SPADA

ZORA MANN

ZORA MANN

LE

MACUMBA NIGHT CLUB

expose ZORA MANN

par Cécile Mainardi

Energique et courageuse

initiative d'un des artistes-occupants des ateliers municipaux de Nice,

David Ancelin, que d'ouvrir l'espace de son atelier à un espace

d'exposition. Du jamais vu aux ateliers Spada. La division de son

atelier entre un espace de travail et un espace d'exposition,

intelligemment conçue et aménagée, propose là une logique de

décloisonnement des modes de monstration des œuvres, et je gage à la

clef quelque chose d'une ambiance singulière néo-tribale, qui devra

moins aux boîtes de nuit afro-cubaines qu'au fantasmatique respect

d'immémoriales pratiques cultuelles et magiques. Le Macumba Night Club,

puisque c'est ainsi que l'artiste l'a baptisé, se voudrait selon lui : «un

espace atelier-exposition qui accueille sans ligne de conduite ou

concept précis et sans budget, tout artiste ou pas, susceptible

d'investir le lieu. A cela se rajoute la production possible d'éditions

en sérigraphie...».

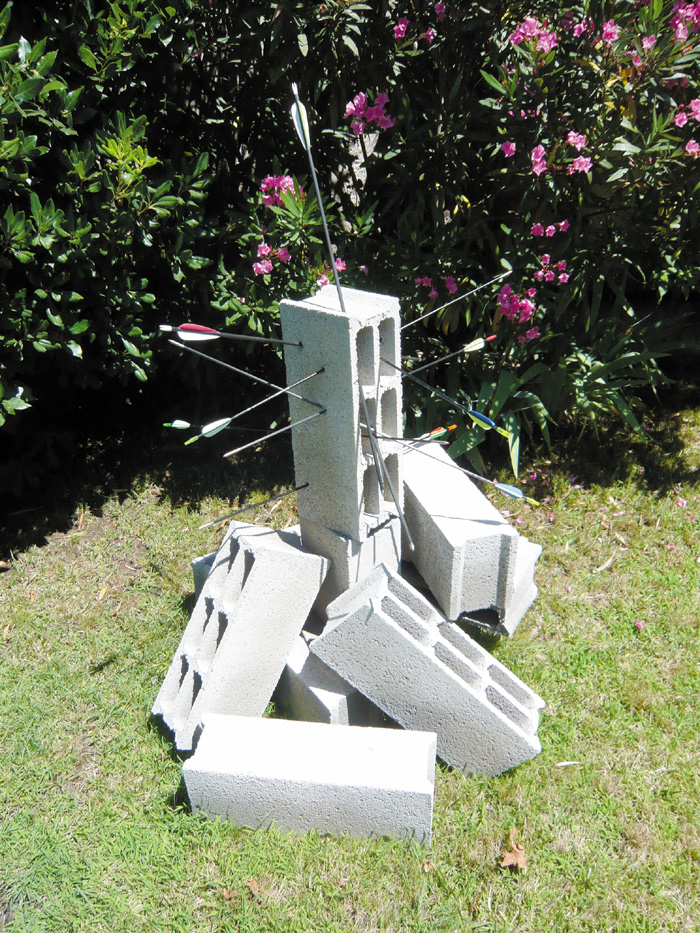

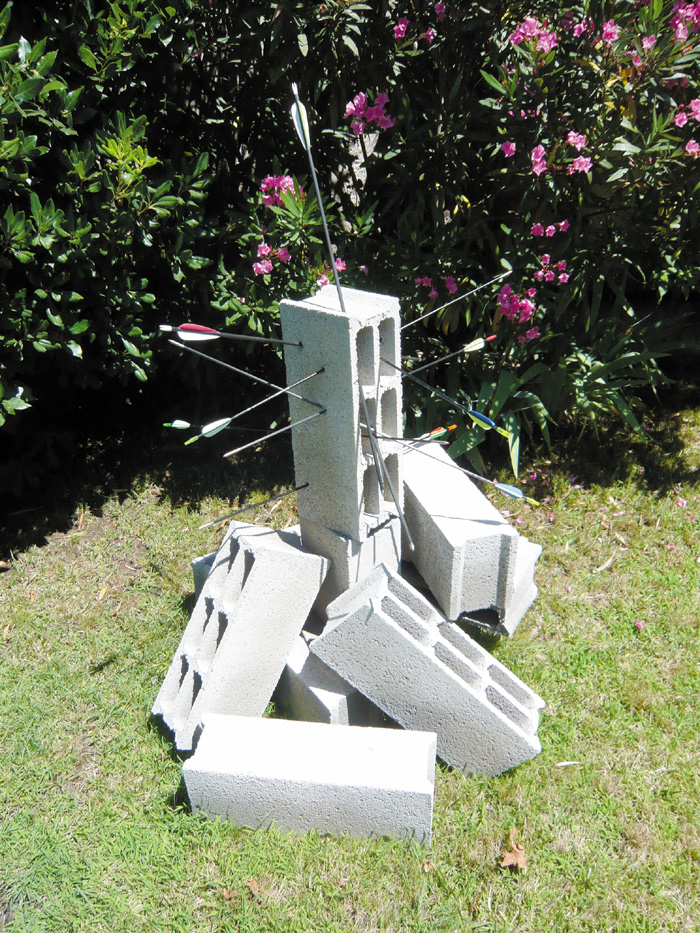

C'est l'artiste-peintre Zora Mann, elle-même occupante des ateliers

jusqu'à l'été dernier, qui étrennera le lieu par une exposition au

titre insolite et polysémique de «Growth Readiness» (=

ouverture/aptitude au développement), tout droit venu du jargon

économique des entreprises anglo saxones, mais ici detourné de son

emploi sectorial à des fins toutes secrètes et personnelles - comme si

Zora Mann sautait d'un champ à un autre, moins par ironie (je ne lui en

connais pas, et tant mieux) que par capacité magique à faire s'évaporer

le sens/tout sens figé. A croire qu'elle rejoue dans ce titre

l'opération même qu'elle réalise dans ses tableaux qui, à l'instar d'un

texte poétique, suggèrent que chacune de ses séquences est

aboutissement et commencement du processus signifiant, et est donc

essentiellement dynamique. Si le langage poétique, comme l'énonce

Kristeva, «est la seule pratique linguistique qui transgresse

la loi 0-1 ou, pour mieux dire, le découpage linéaire du signe en

signifiant-signifié», alors les tableaux de Zora sont à nul

doute aussi des poèmes. Il est toutefois question de développements

dans ces peintures semi-abstraites : développement organique (objets et

cellules y pullulent), développement du fantasme, développement des

surfaces et des motifs picturaux. Par exemple, la régulière

«ventilation» (qu'on pourrait prendre dans ses deux sens de répartition

dans l'espace et d'aération) de tel ou tel motif dans le tableau, que

ses bords tronquent et laissent dans un état de reproductibilité

supposée au-delà de la toile, nous plonge dans un univers continu ou

non-coupé. Cette peinture ne procède pas pour autant de l'abstraction

du pattern painting, car elle figure une vraie tranche/coupe d'univers,

vivant, autonome et autonomisé : un biotope (= ensemble d'éléments

caractérisant un milieu physico-chimique déterminé et uniforme qui

héberge une flore, fonge et une faune et des populations de bactéries

et autres microbes spécifiques) livré à l'imaginaire psychédélique de

l'artiste. On se trouve ainsi confronté à une forme de paysage dont

l'échelle échappe, vu comme au microscope fabuleux d'une science exo ou

endo-terrestre, à moins que ça ne soit au travers de lunettes qui

feraient soudain voir les objets non-localisables dans le temps ni

l'espace de la physique quantique), et dont on est bien conscient de

l'absolue non-répétibilité. Une chose, seule et unique a lieu,

non-prédictible, non répétable, et qui «change» l'air (comme on dit

«changer» l'eau) de l'image. Car l'air plus que la perspective - si

vous m'accordez ce volontaire zeugma - semble le milieu de subsistance,

de prolifération et développement de cette peinture. Oui, Zora change

l'air de l'image comme on change l'eau d'un aquarium.

...

...

@@@ Mes oreilles de poète font

que je ne peux pas m'empêcher de songer

aussi, par le biais d'une translation toute phonétique de l'anglais au

français, à quelque chose de la «grossesse» (< growth = grosse =

enceinte), et de voir dans ces faisceaux d'ovules et de grains un

principe ou agent de fécondation imaginaire en action. Tout comme au

nom de Fiona Rae (à la peinture de qui on ne peut pas ne pas penser

face à ces oeuvres), je lis et j'entends Rea...

Tout comme au nom de Zora, j'entends qui résonne la machine suffixale

«zoaire» :

anthozoaire, protozoaire, spermatozoaire !

Comme j'aime en parsemer certaines de mes articles, voici quelques vers

inspirés par ce travail

- Damier psychédélique pour jouer aux dames avec les messieurs.

- Vous avez des évanouissements éthérés-sexuels ou n'éternuez qu'à

genoux.

- La cerisaie s'emballe d'un coup d'un seul au niveau du col utérin.

- Bite en guimauve et sexe couleur bonbon haribo.

C.M.

LE MACUMBA NIGHT CLUB

ZORA MANN : Growth Readiness

le 19 novembre 2010

Aux Ateliers SPADA

(Ex-entrepôts SPADA)

22, bis avenue Denis Séméria, Nice

LE MACUMBA NIGHT CLUB expose

ZORA MANN Aux Ateliers SPADA

|

SOMMAIRE

VANESSA SANTULLO & Alii

(c) Vanessa Santullo, & Alii

(c) Vanessa Santullo, & Alii

VANESSA

SANTULLO & Alii

par Beya Bentayeb

Comment l'être humain se place

t-il dans l'environnement ? Au sein de la société ? Qu'est-ce qui lie

les individus entre eux ? Le travail de Vanessa Santullo(1) interroge,

d'une manière générale, sur ce qui fait le lien entre les gens, ce qui

fait qu'on appartient à une communauté, à un groupe. Quelle que soit la

nature du lien qui nous unit, nous sommes tous inéluctablement reliés

les uns aux autres. Dans le cadre du festival «Les Littorales» autour

du thème "Moi et les autres", Vanessa Santullo présente, à la galerie

Agnès b., «& Alii» une exposition composée de photographies (Bande

à Part, 2010) et de vidéos (Les Autres, volet 1 et 2,

2003). Ces vidéos sont deux films, de 7 et 9 minutes, qui montrent

comment le mimétisme peut se mettre en place au sein des groupes, et

comment dans des groupes plus restreints (duo, trio) les individus

s'identifient et deviennent presque pareils dans la façon de bouger, de

se vêtir, dans l'attitude, dans la gestuelle, tout est dans les petits

détails. Mais on observe qu'il y en a toujours un ou deux qui vont à

contre-courant. L'artiste pose son regard et capture des fragments

d'humanité (des gens filmés ou photographiés) au hasard dans un

contexte urbain. Elle invite ainsi le visiteur à explorer la diversité

des liens, la rencontre avec l'autre, l'échange, les gestes, les

attitudes au sein d'un groupe et aussi à observer ce qui l'attrait et

la fascine ; les gens, ces Autres, que cette rétine humaniste observe

et capture avec beaucoup de poésie et de recul. Vanessa Santullo crée

ainsi un univers émotionnel qui, au-delà du questionnement

sur le lien et l'appartenance possible à une communauté d'individus,

souligne les attitudes et les postures corporelles de chacun.

Ces petites formes vidéo pourraient poser la question du «comment être

ensemble»? (2).

(c) Vanessa Santullo, image prise à Rome intitulée

«Eternels»

(c) Vanessa Santullo, image prise à Rome intitulée

«Eternels»

La série des dix photographies

qui suit est comme son titre l'indique

«à part» car il ne s'agit pas d'une bande vidéo mais de photo. Celle-ci

commence par un triptyque poétique ; un morceau de bitume sur lequel

est inscrit «je veux une suite et pas une fin», une étoile rouge

dessinée sur un bras et un coucher de soleil (ou un arc-en-ciel) ; une

façon de regarder vers le ciel et la terre, de dire que nous ne sommes

que «poussières d'étoiles» (?) et que le monde qui nous entoure, la

nature et les signes, est aussi important que la relation que nous

avons à l'autre.

Sur cette photographie, on retrouve trois fois l'image de Rome. En

arrière plan, la ville, puis sur la plaque, représentant la vue d'en

face, et enfin sur le parapluie. De plus, on ne le distingue pas très

bien mais la jeune femme tient un appareil photo face à elle, elle est

sur le point de se prendre elle-même en photo, à moins qu'elle l'ait

déjà prise. Le geste de son compagnon nous laisse imaginer qu'il lui

propose de la prendre. Ce couple nous montre ici que l'individu reste

individu même au sein d'un groupe. Voici une image composée, une mise

en abîme sans aucune mise en scène, puisqu'elle a été prise sur le vif,

un certain dimanche à Rome par temps de pluie, une image qui interpelle

et raconte plusieurs histoires. Et là, encore il y a de la poésie dans

l'air.

(1) Photographe et réalisatrice. Diplômée de l'école nationale de la

photographie d'Arles avec les félicitations du jury en 2000, Vanessa

Santullo est lauréate des Mécènes du sud en 2010 avec un projet de

court métrage "Les deux tableaux" (titre provisoire), elle a également

bénéficié de l'aide à l'écriture de la Région PACA en juin 2010.

(2) «Etre ensemble» texte de Stéphanie Michut consacré au travail de

l'artiste.

B.B.

Vanessa Santullo - & Alii

Galerie Agnès b

jusqu'au 13 novembre 2010

Ouvert tous les jours de 10h à 19h

sauf le dimanche

31, 33 cours Honoré d'Estienne d'Orves

Marseille 1er

http://vanessa-santullo.net

VANESSA SANTULLO & Alii

|

SOMMAIRE

Traits perspectifs de paysages

Mathias Poisson, «Marsoli panorama»

Mathias Poisson, «Marsoli panorama»

Traits

perspectifs de paysages

par Madeleine Doré

Peut importe l'endroit où l'on

se trouve à Marseille, si l'on a le désir de se rendre au MuCEM, on est

obligé de longer le port, de profiter des abords de la mer, de regarder

les bateaux circuler et de faire face au lointain. Cette déambulation

introduit le thème de l'exposition Paysages sensibles, Alger,

Beyrouth, Marseille, Naples... organisée dans le cadre des

rencontres d'Avéroès. Coproduite par le Musée des Civilisations de

l'Europe et de la Méditerranée, Espace culture

Marseille, l'association able, le Frac

et les Ateliers de l'Image, cette manifestation

pose les enjeux, parfois dissimulés, que propose le paysage.

Penser le paysage méditerranéen par la médiation de l'art, revient ici

à théâtraliser ses mouvances imaginaires, réelles et identitaires. Les

œuvres sont regroupées en cinq catégories : désirs d'horizon, visions

subjectives, matières de villes, espaces ouverts, territoires

convulsés. Le visiteur suit ce parcours suggéré, il arpente l'espace en

découvrant différents points de vue architectoniques d'une ville

figurée.

Ce concept est issu du travail de l'artiste Mathias Poisson. Connu pour

ses déambulations sensibles dans les villes, dans des lieux inusités où

l'expérience des participants est au cœur de ses recherches. Ici

l'expérience du flâneur est intégrée dans une structure muséale.

L'intention première du nomadisme dans l'art contemporain est de sortir

des musées, l'exposition ne traite pas directement d'art nomade mais

plus de la capacité de captation d'artistes voyageurs.

L'œuvre de Poisson occupe la partie principale de l'espace. L'artiste

promeneur est tantôt explorateur de traces, écrivain, dessinateur sur

le vif, cartographe imaginaire, photographe de cartes postales, peintre

voyageur sans limite, il développe une profusion de parcours. Son

itinérance passe par Beyrouth, Naples, Alger, Barcelone et s'arrête à

Marseille. On suit ses évolutions géographiques comme des récits de

voyages, des déplacements ponctués d'arrêts où il réalise de

minutieuses aquarelles, qui ressemblent parfois à de petites

enluminures byzantines.

C'est à l'aide de l'écriture, de descriptions que ses dessins

deviennent des scènes de fictions d'un espace urbain où l'anodin change

de statut par l'attention de son regard.

Une approche in visu et in situ

qui n'est pas sans faire penser à Francis Alys, dont le travail de

marcheur met à l'épreuve l'état des lieux en suggérant parfois la

potentialité du désordre que révèle une ville.

Mathias Poisson, «Digues de Naples, Marseille, Alger»

Mathias Poisson, «Digues de Naples, Marseille, Alger»

L'exposition rassemble une

vingtaine d'autres propositions explorant le

nomadisme, les expériences en rapport avec le paysage, le territoire,

les frontières. Les trois grands tableaux de Sophie Ristelheuber,

intitulé Drapeau représentent chacun un paysage se distinguant par une

des trois couleurs respectives du drapeau français. Des vues en plongée

énonçant la métamorphose de pays en paysage.

Les villes méditerranéennes sont faites d'histoires dont les images

sont parfois les dérives de reconnaissances affectives et esthétiques

singulières. L'installation de Pauline Fondevila, le marin perdu, se

présente en forme de table. Cette œuvre est une actualisation dynamique

d'un schéma, d'un jeu de piste imitant une sortie en mer, où l'œil

serpente en zigzag la culture méditerranéenne et celle de l'art

contemporain. Un trajet qui ne consiste pas seulement à jouer mais

aussi à tromper. Dans la tradition du paysage, la temporalité se résume

à être l'indication narrative d'un moment de l'histoire. Ici, la forme

symbolique du serpent, illustre, la crainte de se perdre, de perdre

l'image.

Il en est tout autrement pour le groupe d'artistes Stalker qui trace

une cartographie en réalisant un trajet en ligne droite à travers Rome,

en décidant ainsi d'affronter les obstacles qui s'y présentent. Carte

de Rome, témoigne de cette traversée qui abolit frontières et limites.

Cette œuvre appartient à la collection du FRAC, de même que la vidéo de

Zined Zédira. La caméra, témoin oculaire clandestin glane à la lisière

d'une route l'enfoncement du paysage, le passage des gens, le trait qui

profile la route. C'est gratifier le spectateur de l'exercice d'un

regard qui doit à tout instant ressentir que bien voir, c'est aussi

savoir ce qui se passe.

La photographie de Valérie Jouve semble suggérer que fonder le paysage

est une opération de conversion d'un état de nature en un état de

culture. Les relations d'adéquation du sujet dans le paysage

s'effectues par un effet de projection qui rend perceptible les aspects

de la configuration du monde visible. Certaines œuvres de l'exposition

visent l'illusion référentielle du lieu, comme avec la photographie,

Détroit de Gibraltar d'Yto Barrara.

En suivant le parcours de Paysages sensibles, quelques traits

perspectifs du paysage, des visions d'espaces insulaires apparaissent.

L'inventaire se poursuit et l'on ne sait plus si c'est le regard du

spectateur qui se déplace ou si ce sont les choses d'elles-mêmes qui se

présentent. Daniel Arasse a montré que cette dialectique de la

dislocation du regard a été particulièrement favorisée par la peinture

de paysage.

Poisson véritable homme orchestre joue sur tous les tons les accents

méditerranéens, il décline les paysages en occupant l'espace de

monstration qu'il transforme en un espace performatif grâce à des

pictogrammes donnant des instructions d'action aux spectateurs. Face à

l'hyper présence de cet artiste qui est d'ailleurs à l'origine du

projet, la collection du FRAC et la proposition des Ateliers de l'image

qui présentent des œuvres sensibles, font un peu figure de simple

agrégat thématique.

D'où surgit cette intention de donner corps à l'identité

méditerranéenne ? C'est bien ce mouvement que semble proposer le MuCEM,

seul musée national décentré de Marseille dont les travaux avancent

maintenant à grand pas.

M.D.

Paysages Sensibles. Alger, Beyrouth, Marseille,

Naples…

du 5 novembre au 19 décembre 2010

Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée

Accès au MuCEM par la Tour d'assaut (môle J4)

Tèl. : 04 91 59 06 87

www.mucem.eu

Traits perspectifs de paysages

|

SOMMAIRE

LA STATION LABORATORIUM

Zoé Bornot, Sophie Graniou, Emmanuelle Nègre,

copyright laboratorium

Zoé Bornot, Sophie Graniou, Emmanuelle Nègre,

copyright laboratorium

LA

STATION

Halle Sud du Chantier Sang-Neuf, Nice

présente l'exposition

LABORATORIUM

du 12 au 19 novembre à 20h

par Cécile Mainardi

Avec les trois artistes :

Zoé Bornot

Sophie

Graniou

Emmanuelle

Nègre

Un projet conçu en deux volets : d'une part, l'exposition* elle-même

qui scénarise et théâtralise à souhait chacune des pièces, installées

plus qu'exposées, sur une sorte de plateau de tournage décadent,

déjanté, régressif. D'autre part, la projection d'un film, réalisé

entre vernissage et finissage, qui développe les potentialités

scénographiques et imaginaires de l'exposition pour y dresser de brèves

scénettes dans le registre fantastique : un «making off»

post-production en quelque sorte, qui se conçoit comme œuvre d'art

coextensive quoique autonome.

Zoé Bornot, Sophie Graniou, Emmanuelle Nègre,

copyright laboratorium

Zoé Bornot, Sophie Graniou, Emmanuelle Nègre,

copyright laboratorium

C'est en effet à une absolue

transfiguration de l'espace d'exposition

de la Station, qui a inauguré ses locaux dans les anciens abattoirs de

Nice il y a un an, que donne lieu l'exposition «Laboratorium».

Glissières où pendre les pièces de bœufs changées en rails d'éclairage

de théâtre, espace white cube métamorphosé en quasi train fantôme

labyrinthique, kitch, extravagant... En arrière fond de quoi,

l'imaginaire cinématographique largement balayé, depuis films

indépendants d'un Kenneth Anger (on pense à Puce Moment),

à ceux plus connus du cinéma fantastique (Fritz Lang, Docteur

Mabuse, Dario Argento, et aussi Jerry Lewis, Docter

Jeckyll et Mister Love, à cause de l'exubérante et drolatique

paillasse de laboratoire...) comme vous le voyez par ordre de sérieux

décroissant, puisque il faut dire que l'esprit général N'EST PAS LOIN

DE celui des cartoons.

Jean-Luc Verna et son groupe de musique en action "I

apologize", le soir du 18 novembre

Jean-Luc Verna et son groupe de musique en action "I

apologize", le soir du 18 novembre

Des trouvailles saisissantes,

voire succulentes : une chambre à la

cohérence architecturale invraisemblablement dévastée ; l'effigie de

Delacroix qui dévoile en transparence d'ex-billets de cent francs une

tête de mort ; une charmante image de jeune fille en noir et blanc qui

s'anime mystérieusement à la surface liquide d'une fiole de

laboratoire...

La Station qui a toujours mené tambour battant UNE INNOVANTE ET FÉCONDE

politique d'exposition et de diffusion de l'art contemporain à Nice,

n'hésite pas ici UNE FOIS DE PLUS à prendre des risques en donnant

carte blanche à de très jeunes artistes, trois jeunes femmes, qui s'en

donnent à cœur joie ! Et l'on s'abandonne volontiers avec elles à leur

souvent vorace, et presque toujours jubilatoire inventivité.

*Le groupe I Apologize (avec l' " apothéotique "

Jean-Luc Verna) s'est produit le soir du vernissage. Performers et

acteurs du process même de Laboratorium, ils ont joué face à un public

en liesse, irradié par l'hypnotique déversage d'images de flammes. Vade

saltatio et exultatio satanas !

C.M.

LA STATION

présente l'exposition

LABORATORIUM

du 12 au 19 novembre 2010

Halle Sud du Chantier Sang-Neuf, 89 route de Turin 06300 Nice

LA STATION LABORATORIUM

|

SOMMAIRE

Espace d'art Le Moulin - BERLIN

- Bernard Plossu

Bernard Plossu, «Berlin», 2005

Bernard Plossu, «Berlin», 2005

BERLIN

Bernard Plossu

par Xavier Girard

Septembre 2005, Bernard Plossu

est à Berlin pour un vernissage «avec quelques pellicules dans (ses)

bagages». Il n'est pas là pour faire des images. Aucune commande ne le

lie. Mais la ville est bien autre chose qu'une étape de plus dans la

liste des expos. On ne va pas à Berlin on bivouaque dans l'ombre du

temps. Ou plutôt, comme chez Murnau, chaque place, chaque façade,

chaque carrefour est un pont où les fantômes ont vite fait de vous

rattraper. Berlin est un «cinéma filmé», les images y sont précédées

par trop de scènes de cauchemar, trop de réminiscences pour n'être pas

tenté d'y ajouter encore et encore. Mais en cette fin d'été Bernard

Plossu n'a pas la tête à ressasser les visions de la ville disparue.

Dans ces rues où l'on s'attendrait à le voir multiplier les «documents

poétiques» avec juste assez de ce léger tremblé en qui beaucoup voient

sa marque de fabrique, il est tenté par tout autre chose. A la façon du

jeune héros de Thomas Bernhard, dans la Cave, il

prend «l'autre direction». Celle d'un «Berlin blanc», encore estival,

un Berlin de science-fiction qui lui rappelle la lumière de la

Californie, un Berlin semblable à un plateau de cinéma où tout est si

lumineux qu'il se surprend à photographier ce qui jusqu'ici ne le

retenait guère : l'architecture urbaine, la rue, les passants, le

quotidien d'une grande ville riche. Pas envie de «faire du Plossu» (et

pourtant). La promenade à rebours commence. Les «quelques pellicules»

ne suffiront pas.

Le trouble de Berlin l'invite à une sorte de précision en rupture

-toute apparente-, avec sa façon de faire habituelle. Dès la gare de la