SOMMAIRE

Bernard Heidsieck POÉSIE ACTION À la Villa Arson

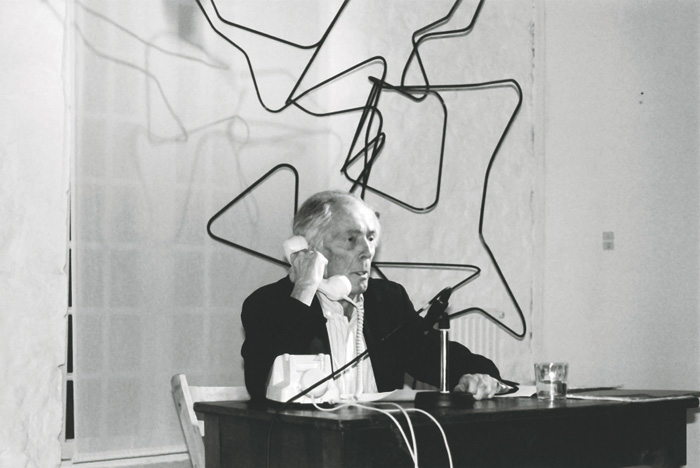

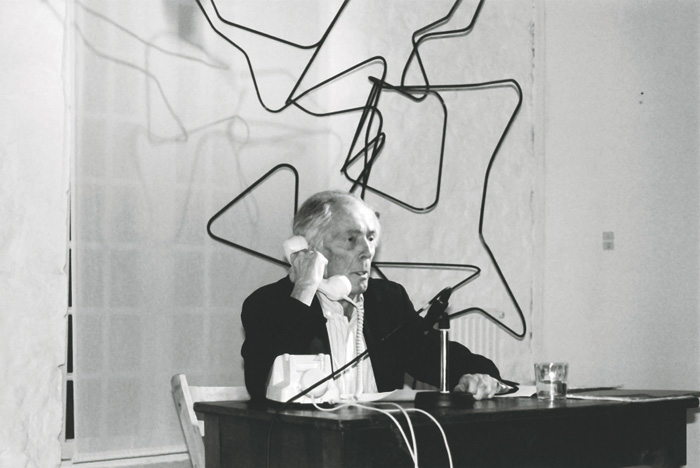

Bernard Heidsieck, 1968, 1er Festival Fylkingen «Text-Sound Festival» à Stockholm, Musée d'Art Moderne - © Françoise Janicot ADAGP

Bernard Heidsieck, 1968, 1er Festival Fylkingen «Text-Sound Festival» à Stockholm, Musée d'Art Moderne - © Françoise Janicot ADAGP

Bernard Heidsieck

POÉSIE ACTION

À la Villa Arson

par Cécile Mainardi

C'est la première fois, à ma connaissance qu'un centre d'art contemporain consacre le plus clair de son espace d'exposition à l'œuvre d'un poète. On ne peut que s'en réjouir. Pionnier de la poésie sonore, théoricien de la poésie action, patriarche des écritures expérimentales actuelles, Bernard Heidsieck revient investir la Villa Arson après un premier passage qu'il y avait fait naguère moins massivement. Comment avance l'histoire ? Comment l'histoire, le passage du temps donnent-ils une autre, nouvelle, ou plus forte visibilité/audibilité à un artiste - si tant est qu'on ne réduise pas l'acception de ce terme aux seuls et stricts plasticiens. Heidsieck se compte au nombre de ceux qui font s'arc-bouter les définitions.

On sait que le C.I.P.M (Centre international de poésie Marseille) confie régulièrement et si précieusement aux murs de la Vieille Charité la présentation du travail plastique de grands poètes qui, à côté de leur œuvre littéraire, ont conçu et élaboré toute une production plastique. Je pense aux cubomanies d'un Gherasim Luca, aux peintures et dessins d'un Claude Royet-Journoud, aux affiches d'un Gil Wolman... (Au reste B.H lui-même, à partir de la fin des années soixante a réalisé une oeuvre de plasticien avec, sur et autour de la poésie action, dont fameuses « planches d'Ecritures/Collages » comme il les appelle.)

Mais le choix que fait Eric Mangion pour cette exposition est en l'occurrence radical. Un tel choix, extrême et audacieux, s'appuie d'une part sur l'idée de n'exposer presque que du son, et d'autre part sur l'idée qu'un travail puisse être appréhendé sans support aucun, quasi immatériellement (sinon la matière, il est vrai si dense, si plastique et si incarnée de la voix), et ainsi livré à la virtualité temporelle de trois mois d'exposition.

Vue d'exposition, Photographie : Courtesy Villa Arson / Jean Brasille

Vue d'exposition, Photographie : Courtesy Villa Arson / Jean Brasille

Aucune allusion directe par conséquent aux travaux plastiques du poète, aucun parasitage allographique que pourraient générer pages, livres ou feuillet, affiches ou posters (en dehors d'une salle qui réunit ouvrages critiques et livrets de transcription), très peu ou presque pas de vidéo ou d'archives filmées (les films présentés dans l'auditorium sont inspirés de son travail, mais pas signés directement par B.H).

Seulement la pureté, la sobriété, l'élégance scénographiques de petites cabines ou réduits acoustiques (réalisés par les artistes A.Maguet et P.Broccolicchi), identiquement aménagés (banc de mousse anthracite surplombé d'un noir micro zénithal) -toute voix acoumètre est une voix de Dieu (!)- qui diffusent en mono ou en stéréo une vingtaine des textes majeurs de B.H. <- Et pris dans ce faisceau magique de perception, le ou les spectateurs-auditeurs, qui se voient comme subitement soudés au corps de la scénographie, transformés en aphasiques et éphémères sculptures entendantes/écoutantes -posture Segal-, non sans redevenir à leur façon corps infra-phénoménaux (en écho au corps phénoménal que réintègre Heidsieck au cours de ses lectures-actions).

Bernard Heidsieck, Mai 1987, Varsovie, Lecture de «Vaduz». Seminar ETC © Françoise Janicot ADAGP

Bernard Heidsieck, Mai 1987, Varsovie, Lecture de «Vaduz». Seminar ETC © Françoise Janicot ADAGP

Des Poèmes-Partitions* des premiers temps, aux plus récentes Respirations (Respirations et Brèves Rencontres), en passant tour à tour par les Biopsies, les poèmes de Canal Street, et ceux de Derviche le Tourneur , ce sont toutes les grandes périodes du poète qui sont ici balayées au hasard des habitacles acoustiques, et qui se disséminent dans l'espace labyrinthique du centre d'art en un secret chuchotement. En tout 17 pièces, ventilées dans leurs 17 box respectifs, qui donnent une image d'ensemble d'un travail s'étendant sur près de cinquante ans.

Est-ce à dire que les centres de poésie s'en trouvent avoir désormais la charge d'exposer l'œuvre plastique des poètes, et les centres d'art les œuvres poétiques de ces derniers ? Non, si j'en crois la démarche éminemment trans-genre et hyper contemporaine du travail de Heidsieck, qui comme celui d'un Wolman, semble se situer au point de neutralisation et de passage où chaque chose pourrait être une autre. Non, si l'on ose s'affranchir des mortifères et rétrogrades catégorisations de l'art.

Une politique d'expo somme toute extrême et intransigeante, qui ne trahit en rien le jusqu'auboutisme passionné de Bernard Heidsieck, le rejoue au contraire dans une économie de formes, et dans une élégance et un chic que cet immense poète ne saurait pas désavouer.

Bernard Heidsieck, 28 avril 2007, Dernière lecture publique, Centre d'Art et de Littérature de Philippe Coquelet, L'Échelle - © Françoise Janicot ADAGP

Bernard Heidsieck, 28 avril 2007, Dernière lecture publique, Centre d'Art et de Littérature de Philippe Coquelet, L'Échelle - © Françoise Janicot ADAGP

*Il développe en 1955 ses premiers Poèmes-Partitions. Puis, il ne cesse de travailler par séries avec les Biopsies entre 1966 et 1969 (au nombre de 13). De 1969 à 1980, ce sont les 29 Passe-Partout. De 1978 a 1986, il écrit Derviche/Le Robert composé de 26 poèmes sonores. Puis à partir de 1988, Respirations et brèves rencontres (60 poèmes produits à partir d'archives d'enregistrements de souffles d'artistes).

C.M.

Bernard Heidsieck

Poésie action

du 18 février au 22 mai 2011

À la Villa Arson

Galerie du Patio et des Cyprès

Commmissariat Eric Mangion

www.villa-arson.org - cnac@villa-arson.org

Bernard Heidsieck POÉSIE ACTION À la Villa Arson

|

SOMMAIRE

BIMOT de Julien Blaine par Jean-François Bory

3 mains (photo Jan Watteus)

3 mains (photo Jan Watteus)

BIMOT de Julien Blaine

par Jean-François Bory

Il est extrêmement rare qu'un recueil accumulant poèmes, théories, préfaces, postfaces, explications, re-poèmes, surprises, confidences et brouillons composés sur près de quarante ans (des Carnets de l'Octéor 1962, en passant par la première édition de Bimot aux Éditeurs Évidants en 1992 jusqu'à cette édition définitive de Bimot, Al Dante 2011) ait d'autres qualités que ce qui rentre dans la catégorie de l'intuition, de l'érudition ou de la facture formelle, c'est-à-dire qu'il soit homogène et vif à la manière des écrits d'une seule pièce. L'art romantique, la partie critique des Divagations, s'ils échappent, de peu, à la commune loi, c'est à cause de certains portraits de l'auteur qu'ils présentent. Or, Bimot, doit être beaucoup plus qu'un recueil de la sorte, puisque le livre de Julien Blaine se lit, non pas comme « comme un recueil de poésie » (je voudrais savoir des recueils de poésies actuels qui se lisent avec autant d'intérêt ou d'émotion...), mais comme l'œuvre d'un créateur total, et qu'il nous induit, aussi bien, ou mieux que le traité d'un philosophe, à la lecture du monde par tous les signes qui y sont cachés et au sentiment magique d'y voir apparaître tous les langages :

« Simplement pour dire

qu'en ouvrant l'œil

simplement pour dire

qu'en ouvrant l'oeil

vous verrez des poèmes métaphysiques

au quotidien - partout !

dans les trains, dans les aéroports, dans les

hôpitaux, dans les forêts, sur les routes

dans les notices, les modes d'emplois, les

posologies, les plans, les lexiques

les cartes

les guides et ailleurs encore »

Écrit Julien Blaine dans les Poèmes métaphysiques (Les Éditeurs Évidants, 1986).

Car cet homme est de ceux qui, où qu'ils soient, écrivent sans cesse.

« L'écriture, écrit Mallarmé, n'est jamais que le futur de ce qui eut lieu antérieurement ou près de l'origine ». Blaine s'y applique considérablement. Assez peu soucieux, en fait, des fréquentes mièvreries de la poésie contemporaine. Bien qu'il passe son temps à la booster dans les festivals, revues et manifestations multiples depuis des décennies où il joue avec une fausse (et parfois vraie) gaieté les bateleurs, son souci majeur - on le remarque facilement, si on veut bien cligner un peu des yeux et l'observer derrière ses masques - son souci majeur est la postérité (le futur). Non pas celui qui s'étend quelques décennies ou quelques siècles tout au plus après le néant de la décomposition organique d'un auteur, mais après une ÈRE, par exemple. C'est exemplaire et d'une extrême singularité, Et, à ma connaissance il est le seul, actuellement, à avoir essayé ce grand saut. L'intérêt qu'il porte à l'art pariétal et au néolithique est unique dans l'histoire de la poésie. D'où (je saute par-dessus quelques barbelés et gradations intermédiaires) cette impression très particulière que Julien Blaine donne, de se colleter systématiquement avec le Verbe (et aussi, parfois, avec les gens). C'est que pour lui il ne s'agit pas de faire des grâces balinaises avec le langage. Pour lui, le langage, est une question de vie ou de mort - ou plutôt de vie !

Dès lors, à tout instant, Blaine se collette avec la Vie. On le voit, le rapport de Blaine au monde est peu cérébral et très charnel. Il suffit de l'observer goûter un fruit, palper une feuille d'arbuste ou un caillou pour le constater immédiatement. Pour lui, plus que tout autre, la poésie c'est d'abord faire (poesis = faire, en grec). Ainsi, Leroi-Gourhan écrit « Toute fabrication est un dialogue entre le fabricant et la matière » (Le geste et la parole, vol. 2, 1965).

Dans une dédicace à Bimot, Blaine écrit, avec une certaine ironie, que ce livre est « plus rapide à lire qu'à couper ». C'est que ce volume est broché à l'ancienne, c'est-à-dire que les cahiers n'en sont pas découpés (à noter, au passage, que ce procédé qui, dans l'entre-deux guerres du XXème siècle était une économie en évitant de rogner les livres sur trois faces, est devenu aujourd'hui un procédé fort coûteux - merci à Laurent Cauwet, Éditions Al Dante). Le lecteur participe déjà, ainsi, par un acte physique, à l'ouverture, à la consumation des poèmes dont les résultats sont inscrits dans le livre.

En effet, pour Blaine, le livre n'est pas du tout, comme à l'accoutumé (et pour moi), la protection, le sanctuaire de l'auteur qui dans l'effroi d'être au monde et l'appréhension de sa fin dernière devant l'inouïe violence de l'univers, cherche refuge au centre même du livre dans une sorte de transsubstantiation désuète.

A l'opposé, pour Julien Blaine, beaucoup plus en avant dans la vie - et il en faut, pour cela, du courage ! - le livre n'est que ce qui reste après l'acte du poème, après sa combustion, sa calamine en quelque sorte.

Ainsi des poèmes à Danser et à crier de Pierre Albert-Birot ou de Raoul Hausmann, ne nous reste tout au plus, puisque nous n'y avons pas assisté à leur avènement, qu'une ineffable interprétation typographique ou une photographie.

Outre ce que je viens d'énoncer, l'extrême originalité des poèmes de Bimot participe de ce qu'ils n'ont jamais étés formulés de manière si extrême, par qui que ce soit, auparavant.

Ainsi Julien Blaine se rapproche-t-il irrémédiablement de la fameuse méthodologie critique d'Ezra Pound qui distingue trois catégories de poètes : premièrement, les fondateurs ; deuxièmement, les créateurs et troisièmement les imitateurs (in Je rassemble les membres d'Osiris). De toute évidence, Blaine fait partie de la première fournée. Conscient de son art si particulier, il a, dès le début, insisté pour l'appeler poésie élémentaire en parallèle certes (mais pas avec) la poésie concrète, le spatialisme ou la poèsia visiva.

On parlait de préhistoire à laquelle Blaine s'intéresse tant et par une glissade sémantique Blaine, dans Bimot, fait un usage éclatant de la « préhistoire » de chacun de nous. Tous les poèmes de ce livre, exceptionnel en tous points, sont toujours comme raccordés à ce temps de l'enfance qui n'est pas encore compromis par la simplificatrice métaphore. (La métaphore est considérée par les pédopsychiatres comme l'éveil de l'esprit de l'enfant à la raison - mais de quel droit cette assertion) ?

Pour Blaine, essentiellement, toute forme se décrypte et de ce tout décryptage révélé devient forcément - et d'abord - écriture. Écriture évidemment élémentaire et jamais métaphorique qui ne pourrait être dans l'œuvre poétique de Blaine que décalcomanie déformée, sulfures et autres boules de cristal, avec neige quand on les retourne !

Blaine use de figures de rhétorique beaucoup plus complexes : l'antanaclase (reprise du même mot avec un sens différent), la catachrèse (les ailes d'un avion, les pieds d'une table), l'énallage (qui consiste à employer une forme autre que celle qu'on attendait) et tant d'autres procédés font florès dans ces pages de manière indicible (ou bien il faudrait un traité de quatre cents pages).

Avec ses Heaumes (photo Serge Assier)

Avec ses Heaumes (photo Serge Assier)

Mais point n'est besoin de connaître toutes ces habiletés rhétoriques et autres boîtes à outils pour apprécier Bimot à sa juste valeur. Il s'agit, justement, de l'application de la poésie la plus élémentaire et ce livre est immédiatement compréhensible « pour tous et pour chacun » selon l'expression connue.

Grand est le plaisir de lire ce livre, posé, recomposé et de passer d'une page à l'autre ; de lever la tête, de rêver... Puis de glisser son doigt entre deux pages pour le plaisir d'un poème trouvé, ou retrouvé, au hasard. Bimot est un livre qui est fait pour se perdre et pour se retrouver. C'est un carnet de bord ou même un livre de chevet.

J-F.B.

« BIMOT » de Julien Blaine, Éditions Al Dante

BIMOT de Julien Blaine par Jean-François Bory

|

SOMMAIRE

GEORGES MAJERUS

Georges Majerus, Tirage argentique d'après SX70

Georges Majerus, Tirage argentique d'après SX70

Une désaliénation de l'image en représentation

par Bernard Muntaner

La galerie de l'Outremer a présenté une exposition de polaroïds hors normes de Georges Majerus qui se terminait fin décembre. L'agrandissement, le hors échelle, mystifie le réel. L'image peut en cacher une autre. Le gros plan offre également une ouverture aux méandres de l'interprétation. L'intérieur d'une fleur se fait sexe féminin ou autres propositions formelles. Le référent perd son statut pour une autre réalité, celle d'une image qui s'incarne au dépend de son sujet premier. Cette idée de perte de la source m'apparaît comme un nœud gordien ; une impossible résolution qui excite la réflexion plastique. L'image primordiale devra être condamnée à être coupée, séparée de ce qui l'a faite naître, de ce qui l'a composée. Un écart libérateur entre un début et une fin, du réel originel à sa substitution imagée mais qui n'en fera plus trace. Les images de Majerus s'éloignent, nous éloignent d'une reconnaissance représentée. Ses images sont dans l'inaccessible, parce que l'artiste se déprend, ou se départit du réel et des images qui le commémorent. La démesure est donc une voie signifiante. La radiographie en est une autre vers l'invisible de l'objet corps. La diffraction (changement de direction) et la décomposition de la lumière, déshabillent le sujet de sa proposition initiale. C'est cette permanence du distancié que l'on pourrait souligner dans ces œuvres, comme lorsque l'artiste met à distance le sujet en prenant des photos à travers une lentille de jumelle mise à l'envers. On focalise sur l'éloignement et le petit ! Qu'y voit-on encore ? Que reconnaît-on ? C'est loin. Mais le gros plan (dans la série des végétaux), c'est près ! Ce va-et-vient entre le loin et le près dans les photos de Majerus, semble œuvrer dans le champ d'une double attraction comme le ferait l'objectif photographique qui hésite dans sa mise au point du sujet.

Les photos les plus énigmatiques sont celles qui se couvrent de halos multicolores que propose la décomposition de la lumière. Il y a bien eu, là, un objet qui a fait événement, et c'est bien cette perte du sujet premier qui est source de spéculation dans ces nouvelles images. Mais celles-ci n'ont pas d'échelle justement : s'agit-il de planète vue à travers un télescope ? Un magma en fusion ? Ou l'infiniment petit à travers un microscope ? Et qu'est-ce qu'un polaroïd ? Une petite image qui se développe sous nos yeux, dans l'instant, et que l'on tient dans la main, un espace dominé, mais qui, ici, agrandi à 100 cm de côté, devient un espace dominant !

Dans le monde du visible l'image peut être attraction et répulsion. Une attraction qui peut aller jusqu'à l'aliénation, provoquée par la saturation étouffante du sensitif et du sémantique. L'image qui Représente la ressemblance, peut devenir aussi une force supérieure. S'en départir, s'en affranchir par répulsion d'un trop montré, laisse la place à une vacuité tranquille : un espace à investir s'il se peut, s'il se veut. Les photographies de Majerus seraient alors une salutaire désaliénation de l'image en représentation, en ne Présentant ici que des « indices de réalités ».

B.M. janvier 2011

La Galerie de l'Outremer

6, rue du panier, 13002 Marseille

bernard.ginesy@gmail.com

GEORGES MAJERUS

|

SOMMAIRE

TROIS QUESTIONS À GEORGES MAJERUS

Georges Majerus, Tirage argentique d'après SX70

Georges Majerus, Tirage argentique d'après SX70

TROIS QUESTIONS À GEORGES MAJERUS

par Emmanuel Loi

E. L. : 1. Dans le monde médiéval, celui qui esquissait des sphères pouvait prétendre distinguer les astres des orbes. Quelques bonnes décennies plus tard, ce que l'oeil s'aventure à voir, dépend de plusieurs filtres.

Tu narres une histoire concernant des pictogrammes tombés du ciel.

Chaque lamelle de l'espace-temps est soumis à un traitement.

Où veux-tu aller ?

G. M. : Raccorder divers moments de l'espace-temps incluant orbes et reflets irisant en une seule entité n'est pas chose aisée.

Aller dans la direction d'une rencontre avec la beauté abstraite est donc un trajet-gageure à ambitionner.

E.L. : 2. Penses-tu que, plus loin, il n'y a plus d'images ?

Ce que tu fais est à la fois spectaculaire, féérique et secret.

Ce que nous apprend l'astronomie. « Nous sommes comme nous sommes ici, du seul fait que, venant toujours de là-bas, nous avons le là-bas dans l'ici. » te sert-il pour définir une stratégie d'approche ?

G.M. : L'image est plus sûrement en nous-même et si c'est en dehors de nous que nous voulons la rencontrer nous devons posséder assez de « filtres » d'imagination et d'argutie.

Il s'ensuit que pour celui qui est assez libéré il n'y a pas de frontière ni vers le haut ni vers le bas.

E.L. : 3. Le travail d'optique, d'irisation de la couleur joue sur les pics d'aveuglement.

D'où procèdes-tu pour le choix des formats et la sélection des plans ?

De l'imagerie médicale poussée à son terme ou reconnais-tu l'influence d'Odilon Redon ?

Pour Peter Sloterdjik dans Globes (Sphères II) « en chaque lieu de l'être humain, agissent des tensions de déménagement. Pour cette raison, son histoire est toujours une histoire des parois et leurs métamorphoses. »

Penses-tu que l'on puisse tirer la métaphore pour ton travail ?

Qu'est-ce qui reste à l'extérieur et persiste à l'intérieur ?

G.M. : Comme dit Redon : L'Artiste est un accident.

Il s'ensuit que son œuvre, son approche des choses, son choix des outils et des formes sont de même accidentels, donc liés ni au temps ni à un endroit précis.

S'il est vrai que dans chaque aspect de l'humain il y a des changements (tensions selon Sloterdijk ?) dépendant et de l'âge (individuel ou général) et de l'environnement, donc du développement intellectuel et artisanal et au milieu temporel et géographique où on est placé, je ne crois pas que l'artiste dépasse outre mesure les normes observables.

Je pense que mon travail dépend aussi des paramètres aléatoires « normaux » et que les variations du contenu de ce travail évoluent dans les limites de ma destinée.

Il va de soi que le résultat restera à l'extérieur et mes rêves, mes ambitions, mes vœux resteront dans mon intérieur.

.

.

TROIS QUESTIONS À GEORGES MAJERUS

|

SOMMAIRE

GALERIE PORTE AVION - COLLECTION D'HIVER

Vue d'exposition

Vue d'exposition

Sur les murs, et du sol au plafond !

F.L. Petetin C. Sury et L. Le Forban

par Bernard Muntaner

Trois artistes occupent l'espace de la Galerie Porte Avion, de gauche à droite et de bas en haut, comme un croisement.

Un pseudo champ de l'approximatif

Florence Louise Petetin présente des peintures réalisées sur plusieurs formats, plusieurs supports et disposées sur l'ensemble du mur créant une sorte d'installation circonstancielle. La plupart des tableaux sont de petits formats et jouent leur partition autour d'un très grand papier sur lequel se découvre un intérieur d'église en noir et blanc. Le sujet est traité très largement à coups de brosse énergiques. S'entend ici une énergie maîtrisée, tant le geste apparaîtrait aléatoire et désordonné à certains regards. Dans les petites peintures on peut toujours voir cette façon de peindre, un peu dilettante, dans le champ de l'approximatif, de la pochade, du rapide « mal fait », ou du pas fini-parti ! Ce serait limiter à bien peu la maîtrise du savoir-faire sous-jacent. En effet, à quoi servirait d'exprimer toute la tessiture d'une voix, ou rendre compte des différentes gammes musicales que l'on maîtrise, lorsque quelques sons et quelques notent suffisent à nommer le plus justement La Présence ! Ce sont bien là, (ses peintures), des mises-en-bouche qui renverraient le plat de résistance aux cuisines, là où se trouvent les recettes picturales finalisées et définitives. Ses peintures ne sont pas un avant plat, elles n'annoncent rien à leur suite, elles ne sont pas le début ou le détail d'un objet total à venir, elles sont « Le » tout. Souvent, dans les dix premières lignes d'un discours sur une œuvre, tout est dit. Le reste n'est que circonvolution, paraphrase, et délitement du sujet. Il en va de même pour certaines peintures, mais celle de F. L. Petetin n'est sûrement pas une peinture bavarde ! Quasiment mutique dans sa technique a minima, elle peint de même des sujets dépourvus de narration superfétatoire : c'est l'intention de faire image qui prévaut. La source qui l'alimente est à portée de main et de photos. C'est du présent au quotidien : ici le souvenir de parents, d'amis, ou de personnes inconnues (?), là des paysages qui sont autant fournis de végétations que de touches aquarellées, ailleurs des cochons qui viennent d'on ne sait où confirmer le propos in-sophistiqué des sujets. C'est parce que Florence Louise Petetin ne falsifie pas, ni n'altère le sujet qu'elle nous est proche et nous touche. Puisqu'elle ne triche pas, elle apparaît vraie ; avec toute la dénudation assumée de la vérité.

Des entrelacs sans perdre le fil

Toujours sur les murs, une longue laize de papier verticale faite de dessins enchevêtrés descend vers le sol, finissant dans un enroulé encore vierge, telle une langue de belle-mère qui n'aurait pas fini de parler... Normal, dira-t-on, puisqu'il s'agit d'un univers de BD et d'illustrations. En réalité, cet espace est en cours de narration, un instantané dans la poïétique de l'œuvre. Caroline Sury dessine. Dessine des dessins dans les dessins ; sorte de magma organique constitué de strates graphiques superposées dont on serait tenté de suivre les circulations du trait, dessus-dessous, sans en perdre le fil ! Mais on se noie dans ses filets avec plaisir comme dans les aventures qui n'en finissent pas de ne pas finir. La ligne est omniprésente, sature la représentation figurée jusqu'aux frontières de l'indéchiffrable. On y cherche Sa voie (celle de l'artiste et la notre), quitte à les confondre un temps. Du raconté il y en a. Des histoires aussi. Des citations, des lieux, des personnages du quotidien, des scènes de rues, et d'autres plus intimes, ouvrent un univers fantasmagorique. Les entrelacs du dessin sont des « entre-là » du « dessein » : une invitation à partager un voyage graphique qui se superpose à la narration. Sur un autre mur sont présentés, comme autant de complémentarité à ces dessins, des feuilles de surface noire découpées, ciselées devrait-on dire, tant la minutie du contour est exaltée. S'oppose alors l'aplat noir au graphisme léger, le vide au plein, la périphérie à son milieu. Il y a là comme une respiration, un repos, un complément à l'endiablement des planches dessinées. La BD entre dans les galeries, la question de la dimension artistique de cette expression n'est, il me semble, plus à évoquer : des planches de Robert Crumb ont été vues à la FIAC, et la galerie Martel à Paris présente le haut de gamme historique de ses créateurs.

Caroline Sury

Caroline Sury

Le travailleur de l'inertie.

Les entrelacs de Caroline Sury se marient à distance avec ceux des élastiques jetés au sol de Laurent Le Forban. Foisonnement. Les élastiques bleus s'accumulent, flasques, mous, inertes sur le sol. Le repos du guerrier. Juste au dessus de ce tas figé, et sur le mur, un ensemble constitué de feuilles blanches placées côte à côte, organisées en un grand rectangle, répète la bande bleue de l'élastique dans des organisations multiples, s'offrant aux variations d'un pinceau brosse sur un même thème : l'aléatoire de la spéculation formelle du distendu. L'élastique permet, par son allongement et sa rétractation, d'enserrer un objet. Il officie, il a une fonction ; c'est un outil à peine plus sophistiqué qu'une ficelle, il peut agir à l'extrême, au point parfois de nous péter entre les doigts, lorsqu'il travaille trop. Ici les élastiques sont au repos, et c'est dans cette situation qu'ils disent leur identité, car une fois tendus ils se sont transformés en moyen, en action. Dans leur boîte, les élastiques sont présentés dans leur immobilité grouillante. On remarquera que c'est sa fonction - être « élastique », un adjectif donc -, qui lui a donné son nom propre. Cet ensemble est associé visuellement à une phrase sérigraphiée sur plexiglas et titrée « Ajourne », qui est tirée d'un texte de Bernardo Soares :

« Ajourne toute chose. On doit jamais faire aujourd'hui ce qu'on peut aussi bien négliger de faire demain. Il n'est même pas besoin de faire quoi que ce soit, ni aujourd'hui ni demain.

Ne pense jamais à ce que tu vas faire. Ne le fais pas. »

Cette phrase nous éclaire alors sur l'Élastique : elle serait la métaphore de l'Homme, qui, comme dit le dicton : « n'est pas fait pour travailler ». Elle serait une traduction visuelle de « l'Éloge de la paresse ».

Au centre de la pièce, une superposition de gros cartons d'emballage touche le plafond, et sur lesquels le texte précédent est imprimé. Mais la mise en place aléatoire des volumes crée des dysfonctionnements de lecture ; les phrases sont coupées, se vident de sens, même en en faisant le tour physiquement, la lecture ne s'articule pas. C'est une sorte de colonne sans fin qui va du sol au plafond et qui échappe à notre saisissement. Les groupes de mots ainsi isolés parlent d'une cohérence supposée, voire vraisemblable, mais dont le désir de faire lien renverrait à une utopie. Le texte est ici « élastique » par son manque de rigueur : il est là, là, ou là. Cette utopie se change bientôt en dérision laquelle cheminerait bien avec le loufoque qui est la dimension d'une absurdité voulue. Oui, à quoi sert de dépenser une énergie (celle de travailler), pour avoir le dernier mot sur ce qui est dit, alors que, simplement « être », c'est déjà beaucoup.

B.M. Février 2011

du 18 janvier au 26 février 2011

Galerie Porte avion

96 bd de la libération 13004 Marseille

tel: 04 91 33 52 00 - www.galerieporteavion.org

GALERIE PORTE AVION - COLLECTION D'HIVER

|

SOMMAIRE

ENTRETIEN AVEC BERNARD LATARJET

CPhotographie Serge Assier

CPhotographie Serge Assier

Marseille capitale européenne de la culture en 2013

Entretien avec Bernard Latarjet

Un homme tranquille

Il nous a reçus 24 heures avant sa grande conférence de presse de vrai lancement de Marseille Provence capitale européenne de la culture en 2013. On l'avait imaginé entouré d'une ruche bourdonnante, en préparation du grand oral mais il n'en fut rien. L'ancien patron de la Cité des sciences de La Villette est un homme tranquille, organisé, déterminé à ne pas se laisser aller ailleurs que la voie qu'il s'est choisie. Nous l'avons questionné sur le sentiment d'opacité qui entoure l'organisation, le rôle des politiques dans une ville clientéliste et qui ont animé un feuilleton de récupération par leur chapelle depuis deux ans. Il a également fait le point sur la position d'Aix-en-Provence et de Toulon, levé le voile sur TransHumance une des manifestations-phare et surtout annoncé son credo fondamental : celui de faire porter tous les projets par des acteurs, des compagnies, des théâtres, des associations issues du terroir. Ainsi on a appris que 2 200 projets ont été soumis à l'examen de ceux qui travaillent désormais à l'affiche définitive de 2013. Et dans une ville où les chefs d'entreprise ne brillent pas particulièrement pour leur amour de la culture, Bernard Latarjet a réussi à les convertir. On l'écoute.

Avec 90 millions de budget, le projet de Marseille est modeste. Mais nous avons aussi gagné la bataille du lobbying en jouant sur la pauvreté de la ville et de l'espoir de levier si elle était désignée. J'ai fait venir le leader du groupe Bonduelle (petits pois et conserves) pour expliquer à nos patrons que dans le monde actuel, il ne saurait y avoir de développement économique sans grand dessein culturel. Que la culture ce n'est pas la cerise sur le gâteau mais la condition sine qua non pour attirer des talents, des jeunes, des diplômés et cela au même titre qu'un bon système scolaire ou hospitalier. Nos patrons sont montés à Bruxelles pour exprimer leur désir d'accompagner le mouvement au grand étonnement des responsables. Ils y sont pour quelque chose si Marseille a gagné. Et le panel était autant représenté par une TPE comme Marianne Cat que par le président d'Eurocopter. Un euro investi pour six euro de retombées : le slogan était d'autant plus crédible qu'après le succès de Lille, M. Bonduelle est allé voir Martine Aubry pour lui demander de créer une biennale dans le cadre de Lille 3000 avec la conviction que le succès culturel faisait gagner dix ans à l'économie et à la société d'une région.

OPACITE

Sur l'opacité de la mise en œuvre du programme, Bernard Latarjet est clair. Il vaut mieux, dit-il, procéder par étape que l'aller trop vite sous peine de créer des frustrations et des déceptions. Une fois admis que les acteurs du territoire seront prioritaires, il faut considérer que tout est en devenir. L'équipe composée de seulement cinquante personnes n'a sûrement pas pour mission de mécontenter les gens. Au contraire, nous avons été agréablement surpris par la richesse et la diversité des acteurs de terrain, notre rôle étant de les valoriser au maximum. Ainsi chacun sait qu'après la conférence de presse fondatrice, le pré-programme sera établi à la fin de l'année et le programme définitif à fin 2012.

DOCTEUR

La presse s'est fait l'écho des dysfonctionnements de certains musées. N'est-ce pas une inquiétude pour 2013 ? Bernard Latarjet avec un sourire malicieux affirme ne pas être le docteur de Marseille. Aux élus de faire en sorte que tout cela s'arrange, que les musées aient suffisamment de gardiens, que la double billetterie disparaisse, que, de préférence, les œuvres ne soient pas volées ! Responsabilité aussi des élus que de veiller à ce que toutes les infrastructures annoncées soient livrées en temps et en heure, c'est qu'il en va de la crédibilité de toute une métropole. Quant à la volonté des politiques de tirer la couverture à eux, c'est un jeu normal qui se produit dans toutes les villes capitales mais peut-être un peu plus à Marseille, méditerranéenne par excellence. En ce sens n'avoir pas bouclé un programme trop tôt est aussi un atout. Car les événements de Tunisie et d'Egypte vont modifier les choses. Poètes, conférenciers et pourquoi pas comédiens vont être invités, histoire de confronter un peu plus Marseille dans sa plateforme de capitale euroméditerranéenne. Les circonstances actuelles sont uniques et exceptionnelles pour que nous y portions une attention toute particulière.

TRANSHUMANCE

Avant sa conférence de presse, Bernard Latarjet ne veut pas déflorer son sujet. Pour autant, il annonce que l'année 2013 verra chacune des saisons connaître un temps fort. L'été, ainsi, sera le cadre d'une grande fête de la transhumance où des troupeaux, de chèvres, chevaux, taureaux, etc. partiront d'Espagne, d'Italie, de Camargue ou du Maroc pour confluer vers Marseille, avec à chaque étape des rassemblements festifs populaires mêlant artistes de cirque, acteurs de rue, professionnels du cheval. Des bivouacs un peu fous qui resteront dans les mémoires. Comme dans le Fellini de la lagune de Venise, il a été question de faire émerger des têtes géantes, symboliques de l'histoire de la ville, des eaux du Vieux-Port. Mais le projet de Royal de Luxe était trop onéreux...

On n'en saura pas plus mais Bernard Latarjet en bon maître de ballet va désormais mettre en musique les concerts dans les presses nationales et internationales, faire animer des salons professionnels pour que le million de croisiéristes et autant de touristes aient envie de faire escale à Marseille. Pour que 2013 fasse gagner à la ville les vingt années de retard que la belle endormie a accumulées. Comme à Lille.

Entretien : Jean KEHAYAN

le nouveau site pour être informé : www.marseille-provence2013.fr

ENTRETIEN AVEC BERNARD LATARJET

|

SOMMAIRE

ARCHIPELIQUE 3 - ALICE PLANES et STEPHANIE RUIZ

« Partir » Film d'animation d'Alice Planes d'après le livre éponyme de Tahar Ben Jelloun

ARCHIPELIQUE 3

ALICE PLANES et STEPHANIE RUIZ

par Beya Bentayeb

L'École Supérieure des Beaux-Arts de Marseille(1) a présenté pendant un mois(2) une sélection des travaux de la promotion 2010 des options Art et Design dans trois galeries de la ville(3). C'est à cette occasion que trente-deux jeunes « diplômables » ont pu montrer la variété de leurs propositions. Deux œuvres d'une esthétique simple et belle de deux jeunes diplômées du Master de l'ESBAM, exposées à la galerie du Château de Servières, ont particulièrement attiré mon attention. Il s'agit du film d'animation « Partir » d'Alice Planes et de la sculpture « Tomber amoureux » de Stéphanie Ruiz. Ces deux œuvres nous parlent de sentiments, des émotions proches et compréhensibles à chacun.

ALICE PLANES (4) / « Partir »

C'est à la suite de la lecture du livre « Partir » de Tahar Ben Jelloun, qu'Alice Planes réalise un film d'animation éponyme de trois minutes(5). Une occasion de dénoncer l'injustice que vivent ceux qui n'ont pas la chance, comme elle, de posséder un passeport qui leur permettrait de voyager et d'obtenir des visas pour presque tous les pays du monde(6).

Alice Planes nous donne à voir, à sentir et à ressentir un travail très proche d'elle pour ne pas dire autobiographique. Elle utilise pour cela des symboles efficaces tel que les papiers d'identité ou les sacs de voyage pour développer graphiquement ou plastiquement ses préoccupations. Ici, ce sont des sacs Tati que l'artiste a souvent utilisés dans d'autres travaux ; dans des photos, des installations, des collages... Les sacs Tati tricolores comme symbole du déplacement, des sacs de voyages non touristiques, du déménagement, sacs à moindre coût, robustes et universels. Alice Planes reprend certaines métaphores du livre, elle utilise les images les plus fortes et l'enchaînement de ces images fabriquées à l'aide de découpages et de collages crée l'histoire.

Extraits

- « - C'est mon droit d'envier ces caisses ! Je voudrais être une de ces caisses, non pas être dedans, j'étoufferais, mais être une caisse de marchandise déposée dans un hangar en Europe, sur une terre de liberté et de prospérité, oui, juste une caisse en bois léger, une caisse anonyme sur laquelle j'aimerais bien que soient inscrits en lettres rouges « fragile », « haut », « bas ». »

- « Partir, partir ! Partir n'importe comment, à n'importe quel prix, se noyer, flotter sur l'eau, le ventre gonflé, le visage mangé par le sel, les yeux perdus... Partir ! (...) La mer vous avale puis vous rejette en morceaux... »

C'est simple, efficace, image par image, on vit une histoire d'exil, cette volonté qui devient une obsession pour certains à vouloir aller voir ailleurs un monde qu'ils croient forcément meilleur, le message est clair en plus d'être réalisé avec une économie de moyens proche du sujet même.

Stéphanie Ruiz, « Tomber amoureux »

Stéphanie Ruiz, « Tomber amoureux »

STEPHANIE RUIZ (7) / « Tomber amoureux »

Une sculpture fabriquée à partir d'objets simples voire obsolètes (trois stores et des lampes anciennes). Cette artiste aime et utilise dans ses divers travaux des vieux objets rejetés non pas parce qu'ils ne fonctionnent plus mais juste parce qu'ils ne vont plus avec leur temps et n'ont plus de valeur marchande. Alors elle les récupère et leur donne une seconde vie, une manière de transmettre une mémoire dans notre société kleenex.

Là, ce rideau qui laisse échapper des rayons de lumière positionné sur le mur nous interpelle d'autant plus que son cartel nous désoriente un peu. Stéphanie Ruiz manipule les objets et les sort de leur contexte afin de « déboussoler la routine des regards portés » en créant des phrases visuelles. Que peut bien vouloir dire ces stores métalliques, ces lamelles qui laissent apercevoir des faisceaux lumineux, des reflets non homogènes ?

Comme nous dit l'artiste « Tomber amoureux ou l'émerveillement possible évoque les étapes de la séduction jusqu'au possible moment de tomber amoureux : apercevoir, être attiré par la lumière, s'approcher, regarder par les interstices, décider de découvrir ce qui se cache derrière puis être juste éblouie, ou peut-être émerveillé... ».

Et quand on regarde derrière le rideau, c'est un peu le chaos. En effet, on est aussitôt surpris par un tas de veilles lampes, un amoncellement de lampes toutes différentes les unes des autres, placées de façon anarchique et on se dit aussitôt que c'est peut-être ça... « Tomber amoureux »...

Beya Bentayeb

(1) www.esbam.fr

(2) Archipélique 3 du 27 Janvier au 26 Février 2011

(3) Galerie Montgrand

Galerie de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts, 41, rue Montgrand, 13006 Marseille

04 91 33 11 99 - Mardi-samedi 13h-19h - entrée libre

Galerie du Château de Servières

Ateliers d'Artistes de la Ville de Marseille, 11-19, bd Boisson, 13004 Marseille

04 91 85 42 78 - Mardi-samedi 15h-19h - entrée libre

Art-Cade

Galerie des Grands Bains-Douches de la Plaine, 35 bis, rue de la Bibliothèque, 13001 Marseille

04 91 47 87 92 - Mardi-samedi 15h-19h - entrée libre

(4) Alice Planes, artiste visuel, vit et travaille à Paris. www.aliceplanes.com

(5) « Pour ce travail, j'ai adapté l'histoire, car j'ai du adapter le film à un format court mais mon projet initial est de faire un long ou moyen métrage avec des dialogues et une animation plus poussée et plus fidèle à l'histoire. Projet auquel je n'ai pas renoncé. »

(6) C'est en étudiant le graphisme pendant 3 ans à l'Université d'Epsom (Surrey) en Angleterre que le sentiment d'être « étrangère » a amené Alice Planes à développer la thématique des frontières et des identités.

(7) Jeune Diplômée de l'ESBAM / DNAP (2008) et DNSEP (2010) art

Vit et travaille à Marseille - www.wix.com/stephanieruiz/art

ARCHIPELIQUE 3 - ALICE PLANES et STEPHANIE RUIZ

|

SOMMAIRE

LE PAYSAGE EN DEUX

Brigitte Palaggi, « piscine », Haut-Buëch, domaine de la Germanette, 14/04/07, Tirage numérique, 50 x 70 cm, Photographie © Brigitte Palaggi

Brigitte Palaggi, « piscine », Haut-Buëch, domaine de la Germanette, 14/04/07, Tirage numérique, 50 x 70 cm, Photographie © Brigitte Palaggi

La montagne des marseillais

André Mérian Rétine argentique

par Xavier Girard

Les genres ont la vie dure, les « référents irréductibles » : nu, portrait, paysage, nature morte, mais aussi, avec un net retour de flamme ces dernières années : peinture d'histoire et allégories, sont à nouveau à l'affiche. Sans qu'on y prenne garde, la hiérarchie esthétique de l'âge classique qui distribuait le système des Beaux-arts en catégories immuables et en lourds corps de métier regagne chaque jour du terrain : histoire en tête, puis, par ordre décroissant : portrait, scène de genre, paysage, nature morte. Des artistes et des poètes de circonstance en font de nouveau leur ordinaire. Des institutions leur passent commande. Des éditeurs les sollicitent. Les subventionnaires se réjouissent. Si le format figure, marine ou paysage change, le cadre est intact. Le vieux monde peut basculer, le genre est sauf. Mieux, chaque sous-système compte ses interprètes favoris : dans l'ordre du paysage celui-là sera appelé à photographier la ville, cet autre les friches industrielles, les bords de mer, les lieux délaissés, cet autre encore la France des campagnes ou les paysages montagneux. L'Observatoire du paysage les priera d'observer longtemps à date fixe les mutations d'un carrefour périurbain. Les photographes amateurs ne sont pas en reste. Des enquêtes révèlent que le « beau paysage » est au deuxième rang des sujets photographiés, après le cercle de famille. Depuis les missions héliographiques de 1851, la photographie de paysage n'a cessé de faire l'objet de la commande publique : Roosevelt, en 1935, avec le FSA, la DATAR dans les années 80, sous la houlette de Bernard Latarjet et de François Hers, pour ne citer que deux exemples restés célèbres. Citons dans le genre ineffable sous le label participatif : « Mon paysage, nos paysages » commandé par Ségolène Royal, alors ministre de l'environnement, en 1991 et les missions du Patrimoine ethnographique diligentées au même moment. A la suite des autorités nationales : villes, conseils-généraux et régions se sont disputé la « mission » si appréciée du public, de mettre en image le pays, un pays rassurant, traditionnel, immuable, essentiellement campagnard, comme dans la région Rhône-Alpes où le paysage urbain n'est généralement représenté qu'en très faible part. Réflexe patrimonial auquel n'échappe pas la série des photographies des Hautes Alpes de Brigitte Palaggi - commande du Museum départemental de Gap -, intitulée : « La montagne des marseillais ». Étrange appellation que le phénomène d'appropriation identitaire plus ou moins délibéré propre à la traditionnelle photo de paysage explique en partie. Car des marseillais il n'en est guère question, la photographe ayant grand soin, sous prétexte d'enregistrer « le paysage de tous les jours », de le vider de toute présence humaine. Qu'est-ce d'ailleurs que ce paysage « hors champ » dont il est dit avec la même ton d'évidence qu'il est « le paysage de Monsieur tout le monde » ? Les marseillais dont le paysage alpin serait la propriété sont-ils Monsieur tout le monde ? Gageons, s'il existe une montagne des marseillais qu'elle n'épargne, depuis l'ascension du Mont Ventoux par Pétrarque, en 1336, ni les massifs de Marseilleveyre et de Puget, ni le Mont Aurélien ou le Garlaban et la Sainte-Baume et qu'il n'est nul besoin d'aller la chercher dans le Veynois, le Queyras ou le Devoluy, cœur du territoire ici photographié. Mais laissons là le titre puisqu'il y est question de photographier une montagne qui serait à la fois « des marseillais » et de personne. Puisque telle est l'issue au piège que réserverait la photographie de montagne, Brigitte Pelaggi s'attacherait à décrire un paysage qu'aucun snapshot de voyage de noces, carte postale de vacances ou vignette institutionnelle ne se mêlerait de reproduire pour atteindre à un paysage hors typologie, non spectaculaire, sans attrait particulier, un paysage du « quotidien », flottant entre deux sujets, d'un égal détachement iconographique. Le tour de l'exposition révèle au contraire, qu'au regard du principe affiché, la montagne des marseillais se distinguerait par une flânerie vagabonde en quête de motifs pittoresques : ici et là, un mur de piscine comme dans un film de Robert Altman, une cage grillagée perchée au dessus du panorama, une allée de hauts arbres, des pieux, un bout de route, des signes dans le paysage, un nuage vertical, etc., comme si la photographe s'était principalement employée à aligner des images délibérément indigentes, « infraordinaires » comme dirait Pérec, mais encadrées de noir (pour artialiser cette absence de point de vue instaurée en catégorie esthétique), sans rien qui blesse ou ne trouble, sans l'ombre d'un questionnement sur l'état des lieux, les lieux eux-mêmes, sorte de degré zéro de l'observation que le concours du poète performeur ne relève en rien. Reste l'ennui que provoque rapidement cette succession d'images sans qualité, ou plutôt subrepticement rattrapée par les qualités secondes de la « belle image » à laquelle la photographie n'a pas complètement résisté.

André Mérian, « La Ciotat », 2005, Tirage argentique, 100x100 cm

André Mérian, « La Ciotat », 2005, Tirage argentique, 100x100 cm

André Mérian s'est donné une toute autre tâche. Le paysage qu'il photographie s'inscrit dans la typologie paysagère des nouveaux topographes, celle des lieux désertés, abandonnés, altérés ou en voix de transformation, pris de vitesse par l'urbanisation dont l'histoire officielle débute en 1975 avec l'exposition « New Topographics » du Museum of photography de New York et les images de Robert Adams, Lewis Baltz, Bernd et Hilla Becher, Joe Deal, Frank Gohlke, Nicolas Nixon, John Scott, Stephen Shore et Henry Wessel qui y sont exposées. Exposition à laquelle fait écho en 1999 « The altered landscapes », au Nevada Museum, où figurait la génération de Goin, Hammerbeck, Stupich et Khalsa. Ce ne sont pas là, comme il est d'usage, après Marc Augé, de les dénommer, des photographes de « non-lieux » (tels que le hall d'attente, la station service, l'espace duty free ou le wagon-bar du TGV, lieux standardisés et donc interchangeables) mais des portions de territoire dans lesquels, imperceptiblement souvent, par le travers de quelques indices, la réalité bascule dans un autre plan de consistance, le talus dans la zone commerciale, la forêt dans la ZI, la ville dans la pleine campagne. Comme nombre de nouveaux topographes, Mérian questionne avec une autre gravité - et un sens remarquable de la contradiction juxtaposée -, les lignes de fracture du paysage contemporain.

X.G.

Brigitte Palaggi/ Olivier Domerg

La montagne des marseillais

Galerie château de Servières du 9 mars au 8 avril

André Merian

Rétine Argentique du 23 novembre au 14 janvier

LE PAYSAGE EN DEUX

|

SOMMAIRE

Un ZOZZO ZORRO

Un ZOZZO ZORRO

OU

« Ils ont perdu la mémoire »

a very silly book

Edgar Allan Poe

à Georges Ribemont-Dessaignes

Pierre Albert-Birot

Ghérasim Luca

Boris Gamaleya

Adriano Spatola

& Christophe Tarkos

Avant-propos

Si c'est par cynisme, j'encule leurs chiens. Si c'est par stratégie, je rouille leurs armes. Si c'est pour être à la mode, je déchire ou recouds leurs fringues.

Si c'est par inculture, je vais les éduquer.

Ils ne savent rien ou font semblant de ne rien savoir ou pensent que ça fait bien de faire comme si on ne savait rien.

Ils croient ça, que l'histoire est finie, qu'on ne va pas échapper à la disparition de l'espèce humaine au profit de clébards à deux pattes et à station debout, la bouche pleine de merde et de certitudes.

Que nous devons tous vivre heureux dans des sociétés géniales au libéralisme avancé.

Qu'il faut éliminer l'art au profit de la sécurité. que la poésie doit être remplacée par le journalisme, le vrai, celui aux photos truquées et aux mots mensongers.

Qu'on arrête de les faire chier avec Rimbaud et Rutebeuf.

Qu'on ne les emmerde plus avec Van Gogh et Goya et avec ces crétins de musiciens, d'architectes, d'écrivains, tous ces fainéants inutiles.

Une exposition annuelle dans un beau grand palais, ça suffira.

Un concert de gala toutes les années bissextiles pour admirer notre patrimoine, et basta !

Des livres, oui ! mais des best-sellers, pour faire encore plus de fric destiné aux marchands d'armes et aux bâtisseurs d'autoroutes, écrits par des femmes de caractère abonnées aux émissions culturelles de la télé, et des hommes de lettres qui s'exilent pour être plus souvent photographiés dans les magazines et interviewés dans les radios.

Nous ne les laisserons pas nous réduire à être des chiens en attente de leur os dégarni et de leur eau poisseuse.

Nous continuerons à réfléchir, à inventer et à faire.

Nous nous battrons pour continuer à produire en luttant pied à pied contre cette expression et cette communication limitées à la distraction :

le sport et les jeux, les flics et la télé, le totalitarisme déguisé en démocratie.

Nous voulons voir vivre et mourir ceux de notre espèce. Les voir vivre...

Là, il y a ceux qui travaillent et qui ont du temps pour se distraire (voir supra) et ceux qui sont au chômage et qui cherchent à se distraire pour oublier leur merde.

On peut vivre, on doit vivre, qui que nous soyons, quoi que nous vivions.

Les voilà, ceux qui croient, malgré tout et malgré tous les conards encore au pouvoir ou qui espèrent bientôt en avoir (du pouvoir), les voilà, ces artistes, ces poètes, ceux qui croient que c'est encore possible : vivre & faire.

Eux, les chiens dociles et leurs dresseurs molletonnés, faut pas trop les faire chier avec la Renaissance et les troubadours, avec l'art pariétal préhistorique et les poètes pré-islamistes, avec les romantiques et les dadaïstes, avec Cobra et les ânes de Giordano Bruno, avec l'aube et le crépuscule, avec les couleurs et la lumière, avec la vie et la mort, la géographie et l'histoire.

Seulement voilà, ce modeste petit texte est fait pour les emmerder, les doués du pouvoir démago, de la distraction de masse et de la connerie des loisirs à la portée de tous.

60 ans, tout rond, que je fais de la poésie :

j'ai écrit mon premier poëme à 8 ans et j'ai 68 ans.

+ d'1/2 siècle d'attention à ça, pour moi,

+ d'1/2 siècle d'inattention à ça, pour eux,

je m'égosille (syn.)

je m'essouffle (syn.)

je me tétanise (syn.)

45' + 45' = 1 h 30 de football (une heure et trente minutes)

1'30'' de poésie (une minute et trente secondes)

Pour 1 heure 30 minutes de foot 1 minute 30 secondes de poésie :

cela suffirait pour que la poésie - la vraie - devienne un spectacle populaire comme au temps de Hugo !

populaire plus (+) encore que le vélo

& + encore que le rugby

Quelques Zorro Zozzo (contemporains et métamorphosés) - By courtesy galerie Jean-François Meyer

Quelques Zorro Zozzo (contemporains et métamorphosés) - By courtesy galerie Jean-François Meyer

(Syn.)

Tous ceux qui ont la haine (syn.) de la poésie,

hostilité, répulsion, répugnance.

ou le mépris (syn.) de la poésie,

dédain, condescendance, dégoût.

ou un réflexe d'hilarité (syn.) à propos de la poésie,

moquerie, dérision, sarcasme.

ne connaissent que Prévert et Aragon et quelques surréalistes

mais ne connaissent rien à la poésie. Rien.

Rien à la poésie vivante (syn.),

animée, résistante, énergique, vive.

Rien à la poésie criante (syn.),

vociférante, hurlante, rugissante.

Rien à la poésie remuante (syn.),

instable, grouillante, agitée.

Irritée !

Rien à la poésie d'hui (syn.),

moderne, actuelle, en cours.

Rien à la poésie en chair et en os.

Je leur ferai rentrer dans la gorge et dans le cul

leur haine (syn.), leur mépris (syn.) ou leur rire (syn.)

jusqu'à ce qu'ils débordent d'amour.

À tous ces conards qui confondent la poésie et la récitation,

la poésie et le journal intime,

le poëme et la littérature ;

À tous ces conards qui, pour être sûrs que la poésie est morte, l'assassinent ;

À tous ces conards, je chierai sur la gueule

jusqu'à ce qu'ils se délectent de

ma merde.

Tu as raison, mon frère :

vivent le foot et Canal+,

les stars T.V. et les top-models

Vivent leurs impresarii : nos chers présidents de la république made in Italy & made in France !

Tu as raison, mon frère :

les politiques et les nouveaux

philosophes,

seuls,

méritent ton respect.

Tu as raison, mon frère :

les éructations (syn.) cyniques du président passé des Etats-Unis,

les promesses fallacieuses du président présent des Etats-Unis

et les gazouillis (syn.) impérialistes de l'un et de l'autre

sont bien plus intéressants qu'un enfilage de mots qui engendrent vie au lieu de ces aboiements qui accouchent mort.

Tu as raison, mon frère :

les borborygmes (syn.) du gâteux et défunt Pinochet,

les jérémiades (syn.) du sucreur de fraises Jean-Paul II et de son successeur, le berger allemand,

les roucoulades (syn.) du sénile Eltsine, du chien Poutin et du doux éliminateur de ses minorités, Dmitri Emetdévœux,

les sourires en coin et les propos crétins et malins de nos chers princes européens le Sarko et le Berluscon ;

Tous ces gargouillis, gémissements, balivernes, fadaises,

méritent plus tes commentaires que les mots en chair et en os de la

poésie en vie.

Tu as raison, mon frère :

fais confiance aux bons étudiants,

aux bons professeurs,

aux excellents critiques littéraires,

aux bons éditeurs français du

Quartier latin,

eux, oui ! savent écrire,

lire et choisir la bonne poésie.

Tu as raison mon frère :

tu es de ce monde

et tu ne seras qu'un peu de pourriture quand, enfin, tu crèveras.

Julien Blaine

.

Un ZOZZO ZORRO

|

SOMMAIRE

FRÉDÉRIC VALABRÈGUE - LE CANDIDAT

.

.

Le candide (ah?)

par Antoine Simon

Une fois n'est pas coutume, c'est d'un livre que nous allons parler. Un coup de coeur, comme il est dit vulgairement à la télé ou ailleurs. Mais alors là un vrai, un qui vous fait dire : y a longtemps que je n'étais pas autant resté dans un livre. D'ailleurs vous connaissez l'auteur : Frédéric Valabrègue a signé pas mal d'articles dans ce journal même, mais ce n'est pas par copinage que j'ai envie de parler de son dernier roman, Le Candidat, non, c'est parce que j'ai envie de partager le plaisir que j'ai eu à le lire, tant pour le récit que pour l'écriture qui le porte.

L'histoire, c'est celle d'Abdou, jeune africain pas vraiment candide mais suffisamment confiant pour que dans son monde tout aille pour le mieux. Porté par la magie de la vie, et particulièrement de la sienne, il est tellement accordé qu'il se tire des situations les plus critiques avec facilité, sans rien de rocambolesque. Il est candidat au départ pour l'eldorado européen et traverse une partie de l'Afrique sans préparation, dans un piste-moovie aux à coups rythmés par la poésie. Baudelaire, Verlaine ou Rimbaud, à peine effleurés dans la langue vernaculaire réinventée par Abdou-Valabrègue, se laissent intégrer naturellement. C'est une fable (Lafontaine est très présent), et plus, un chemin initiatique, Abdou en Perceval. Même s'il n'y a pas un but clairement défini : on n'a pas l'impression qu'il tienne absolument à ce passage vers la modernité, c'est plutôt un prétexte, la vie se suffit. Elle est appréhendée de façon plus analogique que logique, la vie. Et l'écriture aussi : nous sommes dans la pensée d'Abdou qui, à la différence de la pensée occidentale, qui fonctionne par glissements de sens (l'instant présent devenant cadeau), ou par assonances (emballage-falbalas), avance par sauts, conduite par le rythme et l'humeur du moment : mouvements lents qui amplifient la phrase, évoquent la flûte aux mélodies lancinantes, ou cadences rapides des tambours qui font sauter le coeur.

Puisqu'il est question de musique, juste un petit extrait pour vous mettre à l'oreille celle des mots et de leurs agencements, en souhaitant que ça vous incite à courir vous procurer le livre :

...L'oncle dit que les sons sont partis en Amérique pour revenir compressés, durcis, en conserve. Lui fait pas de la musique à mettre au frigo, il joue pas deux fois la même chose. La musique se nourrit de l'air. Elle est saisonnière, dépend du fleuve. Elle répond au visage du commanditaire qui dépose sa pièce sur la natte. Elle s'adresse à une personne à la fois. La musique d'aujourd'hui manque d'espace. Elle garde la forme des fils, canaux, boîtes, machines. Lui joue une musique qui fait tendre l'oreille, sortir de chez soi pour chercher la source. Il faut beaucoup de silence.

A.S.

Frédéric Valabrègue

Le candidat

Editions P.O.L.

FRÉDÉRIC VALABRÈGUE - LE CANDIDAT

|

SOMMAIRE

10 ANS DE LA COLLECTION LAMBERT - JE CROIS AUX MIRACLES

Vincent Ganivet, « Entrevous », 2010, entrevous, calles en bois et sangles de sécurisation, Photographie Richard Cook

Vincent Ganivet, « Entrevous », 2010, entrevous, calles en bois et sangles de sécurisation, Photographie Richard Cook

Je crois

pas

aux miracles

par Françoise Rod

Un hôtel particulier du XVIIIe situé au cœur d'Avignon abrite la collection Lambert. Devenue Musée d'art contemporain, la collection est passée d'un premier fond de 350 œuvres à plus de 1 200 références. Prêtée à la ville d'Avignon pour une durée de vingt ans, en vue d'une donation ultérieure avec dépôt permanent, la collection Lambert est subventionnée grâce à une convention tripartite entre l'état, la collection et la ville. Juste avant l'ouverture de cette exposition consacrée aux 10 ans de la collection à Avignon, Yvon Lambert, révolté devant « l'indifférence totale » manifestée par la municipalité se met en colère et menace de quitter la ville. L'un des points d'achoppement est l'état des lieux. « On doit refaire en permanence des aménagements à nos frais. » déclare-t-il. Pourtant, la mairie souhaite que la collection reste en Avignon. Entre 2011 et 2013, la municipalité devrait lui consacrer 440 000 euros par an. Il n'est pas dans leur intérêt de perdre cette collection estimée à 63 millions d'euros, une des plus importantes donations en France depuis celle de Picasso en 1974.

Dans la cour de l'hôtel, Yvon Lambert présente une construction de Vincent Ganivet, des arches en parpaings aux courbes fragiles et aux équilibres instables renforcées par des élastiques. Cette œuvre est pour lui la métaphore de l'avenir incertain de ce musée : « à la fois fragile comme un château de carte, et si utopique dans sa construction monumentale qu'on aimerait qu'il reste debout au moins quelques années. »

Dans le hall d'entrée, une grande sérigraphie de Barbara Kruger intitulée « Talk to me », et une diode lumineuse de Jenny Holzer nous accueillent. Ces deux artistes pensent généralement leurs œuvres pour l'espace public. Elles ont réalisé ici des œuvres expressément pour l'entrée qui jouent un rôle de transition entre espace public et privé.

Après avoir franchi la réception, nous entrons dans un autre univers celui de la collection : un lieu de contemplation constitué d'œuvres organisées en système se répondant les unes aux autres. Tout en étant axée sur l'art contemporain, cette collection n'est pas restrictive. Des œuvres datant d'avant J-C, du moyen-âge, du XVIIIe, du XXe dialoguent avec celles du XXIe siècle. De belles pièces, qui ont marqué l'histoire de l'art : un sol de Carl André, des modules de Donald Judd, une œuvre de Joseph Kosuth sont exposées avec soin et intelligence par Eric Mézil le directeur artistique. Elles scandent le parcours en offrant un cadre somptueux à des œuvres moins reconnues. C'est ainsi qu'un pastel d'un certain Delvaux, chiné aux puces à L'Isle sur Sorgue dont on ne connaît ni l'origine ni la date et le titre, s'élève au rang de chef-d'œuvre.

L'amour de la collection se retrouve à chaque pas. Dans les escaliers, la voix de Louise Bourgeois égraine : « Le collectionneur de stupéfiants, le collectionneur de sacs qui fuient et n'ont pas de fond, le collectionneur de boîtes, le collectionneur, qui était mon père, de taches sur son veston ... », nous rappelle que ce parcours a bien lieu au sein d'un espace privilégié. Plus on avance, plus on pénètre dans l'intimité de la collection. Les artistes choisis sont souvent des amis proches du collectionneur et l'investissement humain se ressent jusque dans les œuvres. A l'exemple de la salle dédiée à son amie Nan Goldin, où au centre de cet espace trône un portrait photographique d'Yvon Lambert. Loin d'être un répertoire neutre, la dimension personnelle des acquisitions transparaît parfois de manière presque trop prégnante. Le cabinet des curiosités prends un tour de plus en plus privé. L'on y découvre le manteau de sa mère, réalisé par le grand couturier Azedine Alaia et des œuvres autour de Virginia Wolf, de Gertrude Stein et d'Olivier Messian exposées comme autant d'hommages aux passions du collectionneur.

L'objet qui ne possède pas de fonction précise devient relatif au sujet, selon Baudrillard et son système des objets, la collection est un système de présentation d'œuvres qui renvoie d'abord au collectionneur. Ma collection c'est mon auto portrait confirme d'ailleurs Yvon Lambert. Le culte de la personnalité est une des réalités du marché de l'art. Aujourd'hui, promouvoir un groupe d'artistes a lieu non pas parce que l'on reconnaît le génie des individus, ou parce qu'ils traitent de thèmes essentiels mais le plus souvent parce qu'ils participent à une logique identitaire où les collectionneurs se reconnaissent dans leur choix. Il s'agit là bien d'une collection privée qui se substitue à une collection muséale.

Le collectionneur est d'ailleurs le personnage central du monde des arts, maillon déterminant du système. Intermédiaire, médiateur, il occupe la place de décideur des biens symboliques. Agent actif du marché, Yvon Lambert cumule les fonctions et multiplie ainsi son pouvoir. Il passe de galeriste et marchand, à collectionneur et conservateur, exerçant ainsi une influence décisive dans ce système spéculatif en vase clos où les protagonistes font monter en valeur ce qu'ils achètent. En effet, l'œuvre acquiert sa valeur en quittant l'atelier de l'artiste et en entrant dans la collection.

A l'articulation de deux espaces l'économique et le culturel, la collection offre un parcours où sens et valeur se renforcent mutuellement. Bien que l'opposition idéologique entre art et commerce soit toujours d'actualité et que les liens entre valeur esthétique et valeur marchande fluctuent, les deux restent inextricablement liés. D'ailleurs la plupart des artistes se servent du marché soit ouvertement soit avec une bonne dose d'ironie. Ce binôme est ici interrogé avec intelligence par Stars, des photographies très léchées de l'artiste Vik Muniz représentant des images de Marlene Dietrich, Romi Schneider composées de véritables diamants que l'artiste rassemble, en les empruntant dans un coffre de banque. L'apothéose du dollar de Salvador Dali, (dont l'anagramme est A vida dollars) est une œuvre sonore faisant l'apologie de l'or « puisque l'unique façon de spiritualiser la matière c'est de l'aurifier » et également une publicité datant des années 70 pour le Crédit Commercial de France. Cette œuvre partage une ironie poétique toujours d'actualité.

Valeur, esthétique ou valeur économique, il s'agit dans tous les cas de reconnaissance. Bien que l'argent ne sert pas de marqueur de qualité, il sert du moins de caisse de résonance. Pour Griffin rédacteur d'art forum « Le tout est de donner du sens au monde et de faire une caisse de résonance ». Le système des arts comme les systèmes de croyances religieuses sont des machines bien huilées qui savent faire résonner le sens en lui offrant espace et pouvoir.

Shilpa Gupta, « Sans-titre », 2008, Photographie couleur

Shilpa Gupta, « Sans-titre », 2008, Photographie couleur

De l'invisible à l'insaisissable tout le système de l'art et son statut renforce la foi et le sens donné au monde par les œuvres. Ainsi, la visite de la collection Lambert s'offre à nous tel un parcours initiatique dans le saint des saints de ce microcosme. Le bâton d'André Cadere sorte de barème coloré permettant de prendre la mesure des œuvres, repose au coin de la première salle, comme en attente. Plus loin, une magnifique sculpture polychromique du XVIIe de Saint Roch est munie d'un bâton en verre d'une évanescence lumineuse recréé par le CIRVA de Marseille, elle dialogue avec un autre bâton de pèlerin filiforme, réalisé par Rei Nato, faisant référence à la tradition des samouraïs.

Une gigantesque photo de l'artiste indienne Shilpa Gupta représente une file de jeunes hommes devant la mer empruntant les uns derrière les autres les poses des trois singes : « ne pas voir, ne pas entendre, ne pas parler ». Tel un avant propos, cette métaphore de l'existence, du monde et de ses illusions possède l'ampleur de l'image de l'océan en contre fond.

Temps suspendu, immatérialité sont les qualités principales de la rose des vents invisible de Spencer Finch et du ruban magnétique en suspension de Zilvinas Kempinas. De très belles œuvres qui suggèrent la légèreté, le souffle, le divin. Les références au système religieux sont constamment présentes. L'univers de Boltansky axé sur la mémoire et la présence post mortem, son installation dans les escaliers redéfinit un espace hors temps, sacré perçu dans son sens étymologique de séparé.

Au milieu d'une salle de vieilles valises sont empilées les unes sur les autres jusqu'à une hauteur rappelant la taille du père de Zoe Leonard. l'artiste évoque le départ paternel vers les camps d'extermination. Une œuvre prêtée par une autre galeriste Enea Righi. Si par hasard, lors de la visite, nous oublions que nous suivons un cheminement, il suffit de lever les yeux au plafond pour découvrir les circonvallations toutes en finesse de l'œuvre de Koo Jeong-A « Le chemin qui ne mène nulle part. »

Dans notre société sécularisée où la distance est toujours plus grande entre la société et la religion, l'art contemporain prend un essor significatif en devenant une sorte de culte alternatif. L'art confère un sens à l'existence et la visite de la collection peut être vécue par chacun comme une métaphore de notre parcours sur terre. Du bâton de pèlerin situé à l'entrée jusqu'à la dernière œuvre de Mark Wallinger à la sortie, - une vidéo de terminal d'un aéroport anglais passée au ralenti accompagnée d'un chœur de chants religieux suggérant l'ouverture des portes du paradis - tout semble renforcer les liens entre religions et art contemporain.

En sortant de l'hôtel de Caumont, je remarque l'affiche qui annonce les 10 ans de la collection Lambert. Il s'agit d'une reproduction de l'œuvre photographique Piss christ d'Andres Serrano, une crucifixion recouverte d'urine qui lui confère assez paradoxalement une consistance lumineuse presque mystique, accompagnée du titre de l'exposition « je crois au miracle ». Ce slogan est tiré d'une œuvre permanente de Douglas Gordon, textes énigmatiques retranscrits sur la façade de l'hôtel. Au milieu de l'affiche et de la phrase je crois au miracles, un pas au pochoir rouge a été rajouté comme une bouffée d'air frais, participation de la rue à cette exposition, bon sens de la vox populi qui doute du miracle de l'art contemporain.

F.R.

« Je crois aux miracles 10 ans de la Collection Lambert »

du 12 décembre 2010 au 8 mai 2011

Collection Lambert en Avignon

musée d'art contemporain

Hôtel de Caumont, 5, rue Violette, 84000 Avignon

www.collectionlambert.com

10 ANS DE LA COLLECTION LAMBERT - JE CROIS AUX MIRACLES

|

SOMMAIRE

BEN EXPOSE AU WINDSOR : SUSPENSE AU WINDSOR

...

...

BEN EN PÉRIODE DE CARNAVAL

par Cécile Mainardi

Renversement des rôles -c'est ma proposition : on pourrait mettre à la suite sur des paragraphes et des paragraphes, ou strophe après strophe, les mots et les phrase de Ben, on se rendrait compte immédiatement qu'il est écrivain, et très certainement un écrivain du cut-up - il y a de la distorsion spatio-temporelle chez Monsieur Vautier - dont ce sont les bords de ses toiles, leur individualité irréductible d'objet, qui assurent à son texte ses césures, ses blancs, ses alinéas, ses retours à la ligne, en un mot son sampling :

J'en exécute ci-dessous une démo expresse pour voir un peu ce que ça donne sur une courte série de toiles, et dans l'ordre que m'en donne leur accrochage sur un pan de mur de l'hôtel Windsor :

J'adore. J'aime pas gaspiller la colle. Jalousie. Je sais pas pourquoi je pleure mais je pleure tout le temps. L'art réduit la tête. Projet d'architecture une maison ou immeuble en forme de pomme de pin qui tourne au sol à chqu. 1984 arrive ! On dirait le soleil, mais c'est l'art contemporain. Souvenir de la 2 chev morte en 1963. Si l'art est un masque, enlève mon masque. Forme. Je me chine. Ben c'est absolument n'importe quoi. Déshabillez-moi dans le noir. Je n'ai rien dessous mes dessous. I want to go home. Sale égoïste. Le jacobin . Touchez mon ventre et faites un vœux. Passe-moi le sel. Quel foutoir... etc...

et mon article pourrait se passer en simple et studieux recopiage du long poème qui court sur tous les murs de l'hôtel. Au hasard de ses séquences, on entendrait un Beckett, un Biga, un Michaux, un Burroughs évidemment (et son « language as a virus »), un Pérec, un Levé pourquoi pas... et combien d'autres encore ?

Portrait de Ben en écrivain

Portrait de Ben en écrivain

Words are words...

Mon article de trois mille signes ne me le permet hélas pas ici, mais j'ose croire qu'on devrait consacrer un essai tout entier pour débattre de la question : Ben est-il oui ou non écrivain ? Pour ma part je répondrai que oui, avec de vernaculaires fautes d'orthographe. Tout à l'inverse évidemment du genre dense, serré, compact, touffu que nous plaque en tête le roman, et qu'affecte « La » littérature. Un anti-écrivain n'est-il pas écrivain aussi ? On appelle ça un poète.

Bref, abandonnons ces embryonnaires remarques, pour revenir à l'expo du Windsor, toute emplie de l'esprit Ben : exubérance débordante, principe de « couvrance » généralisée (des murs du hall à ceux du fond du salon qui refonde une cabane (« on est ben dans ma cabane »), joie, tristesse, humour, excentricité, espièglerie enfantine, dépression extravagante, troublante banalité, cyclothymie.

Une quinzaine de pièces de « circonstance », si j'ose dire, ont été faites tout spécialement pour l'hôtel Windsor, qui oscillent entre ironie absurde (neo-dada) (Dormir sous le lit), provocation débonnaire (L'assassin est dans la chambre bleu, mixte entre le mystère de la chambre jaune et l'assassin habite au 21), non sans convoquer l'imaginaire polar que sécrètent les vieux et chic hôtels anglais (Ben en Hercule Poireau and co) - une toile n'annonce-t-elle pas d'ail-leurs la couleur dès l'entrée : Suspense au Windsor, qui lègue son titre à l'expo - et truculence rabelaisienne toute charnelle... Ce sont ainsi toutes les situations, toutes les évocations que la notion d'hôtel propose à l'imagination que Ben décline facétieusement ici un à un.

A ces œuvres récentes, se mélange dans une boulimique intrication tout un florilège de pièces plus anciennes (dont certaines remontent à une quinzaine d'années), piochées au hasard de l'intuition, de l'humeur, de l'association libre induite par l'éthos hôtelier, pour peu qu'on s'abandonne à sa scénographie, à son ambiance, à sa promiscuité, et à sa solitude (Art is alone). L'art/(iste) est seul comme un homme dans une chambre d'hôtel.

Une des grandes toiles qui se trouve en place maîtresse clame un psychologique : I want to go home, qui n'est pas sans évoquer aussi, dans un cri régressif et/ou nostalgique - on pense à un Marcel Proust à Balbec, à un John Fante au début de Ask the dust - le spleen ou le blues propre aux nuits passées seul dans une chambre d'hôtel. Programme pas vraiment anodin quand on sait qu'on expose dans une pension hôtelière, et que ses quasi seuls et solitaires spectateurs sont eux aussi en transit...

Ca n'est peut-être donc pas un simple effet d'humeur si l'écriture graphique de Ben semble s'être transformée, imperceptiblement affinée, voire amaigrie. Elle n'est plus le trait épais, charnu, juteux, aux épaisseurs labiles et ludiques, qui sature souvent la toile. Si sa souplesse et son étirabilité demeurent, l'espace en revanche semble trembler un peu plus derrière elle, comme livré à la voracité d'un vide légèrement menaçant.

Dieu soit loué, le règne du « n'importe quoi » (Ben c'est absolument n'importe quoi, c'est-à-dire « tout mais dans le désordre »/ « tout mais le temps qu'on en conçoive la possibilité comme art, et donc une toile après l'autre » -> donc Ben, c'est toutes ses toiles passées, présentes et à venir ») transcende et comble la peur du vide et l'angoisse de l'engloutissement, et se donne comme toujours à prendre au pied de la lettre : tout est bon pour faire art, n'importe quel objet, situation, occasion est susceptible d'être investie par le génie libre, mutin, délirant, tumultueux, en un mot dionysiaque de l'art. Car le règne du n'importe quoi rime alors avec celui du « N'importe ! » De la vie donc, toujours et encore, dont l'artiste arrive à épouser avec une miraculeuse souplesse les moindres courbes, fussent-elles celles designées d'un trois étoiles Belle Epoque. Et pour parodier le proverbe, quelque chose comme : L'art ne vaut rien, mais rien ne vaut l'art !

...

...

@@@@@@

Pour l'anecdote, j'avais donné rendez-vous à Ben au Windsor avec le projet de l'interviewer dans le coin le plus littéraire et le plus clubby du salon. L'interview a bel et bien eu lieu, mais il en a aussitôt permuté les rôles - il est vrai que nous en sommes en période de carnaval - Il a sorti son carnet, m'a demandé de lui prêter mon stylo qu'il ne m'a plus rendu (car le sien ne marchait plus). Et c'est finalement lui qui m'a interviewée pour sa newsletter, dans un bâton rompu, ininterrompu. Ce qui prouve bien, si l'on en doutait encore, que Ben, tigre indomptable, se joue de tout, et que le plus important pour lui reste la non-importance. Une leçon d'art et de folie autant que de sagesse.

@@@@@@

C.M.

BEN expose au Windsor :

SUSPENSE AU WINDSOR

(vernissage le 17 février 2011)

Hôtel Windsor 11, rue Dalpozzo, 06000 Nice

Tél. : 04 93 88 59 35 - Fax. : 94 93 88 94 57

contact@hotelwindsornice.com

www.hotelwindsornice.com

exposition en libre accès

dans le hall de l'hôtel

de 8h à 22h

visite de groupe sur rendez-vous

Nouvelle chambre d'artiste :

Aïcha Hamu, Le Griffon

BEN EXPOSE AU WINDSOR : SUSPENSE AU WINDSOR

|

SOMMAIRE

DANIEL ROTH AU PASSAGE DE L'ART

Daniel Roth, vue de l'exposition « E.C.H.O »

Daniel Roth, vue de l'exposition « E.C.H.O »

D A N I E L R O T H

par Emmanuel Loi

C'est toujours avec une certaine solennité que Daniel Roth nous autorise à pénétrer dans son univers tiré au cordeau. A Passage de l'art où il présente quelques pièces acérées et compactes, nous ne serons pas déçus. Le caractère indémodable de ces pièces est leur principal charme, aucun profil séducteur, aucune traînée ou approche bégayée afin d'obvier le sens.

Des oeuvres hors du temps mais en plein dans leur temps.

L'intelligence de saisie des volumes nous fait aller directement au fond vers ECHO, un chantier limpide où parmi un entrelacs de fer à béton, les quatre lettres de fer forgé scandent un mot proprement phonétique dont le mythe balaie l'oubli de la première parole « Retourne-toi ». Echo, le mot fait chose, autant que l'ukase du coup de force décidé parfois sans un mot. Droit de véto, lynch, colt, des mots et formules apparus comme outils.

Faire écho à sa propre parole sans pouvoir s'y fier.

Le travail sur le son hante Daniel Roth, il se sert des membranes de haut-parleurs comme des hyperboles, des macarons étranges et neutres d'où sort un chuchotmeent labial, une fuite de mots, chute d'eau. Il ne tient surtout pas à poétiser, à rajouter une levure de sens. Non, la sculpture sonore brise menus les petits avantages qu'une visite intempestive, à la volée, pourrait faire croire.

Ces pièces nécessitent - autant l'échelle de Jacob que les dessins impromptus sur un dépliant de huit feuilles qui forment ainsi une échelle de papier - de construire son regard, de se rendre apte en acceptant une réceptivité qui ne délasse en rien. Aussi l'attachement au conceptuel, au sérieux de l'admonestation, peut dérouter et isoler. Dans ce travail sur les indices de compréhension, il reste une part non gouvernée par l'artiste. Irradiés lentement par le son très peu préhensile, nous sentons la pression d'un mystère qui scalpe l'association facile.

Par les interstices, chaque oeuvre accueille les écarts, rejette la connivence et ne veut rien savoir d'un sens établi, d'un compte soldé. Se creuser les méninges, construire avec, instruire une procédure. Etrange déroutement de la matière, décompression des aléas.

Roth nous montre les étages de la transformation - l'on peut grimper ou faire du surplace, la part d'indécidable ne se vend pas - il nous invite dans son bureau d'étude à assister à un work in progress, à la fois comment les choses lui viennent, comment elles s'emparent, à peine formées, de la modulation. Empreintes et esquisses font partie du processus en cours de l'édification. Les montrer, les associer, c'est prendre en considération l'attente du visiteur et la déjouer. Depuis trente ans, nous avons vu avec Arte Povera puis les néo-constructivistes des tentatives de corrosion de la finalité pour tout dire, le vrac, la mise en évidence des démêlés entre la figure, l'optique et l'espace en trois dimensions.

Daniel Roth, vue de l'exposition « E.C.H.O »

Daniel Roth, vue de l'exposition « E.C.H.O »

Nous sommes évidemment là dans la tradition avant-gardiste : supposés être dans l'atelier, proches de l'artiste, presque dans sa tête, nous collectons des éléments ou diagrammes (photos, dessins, sculptures, pièces sonores) en étant des supplétifs.